医療法人とは?クリニック法人化の基礎知識とメリット・デメリット

INDEX

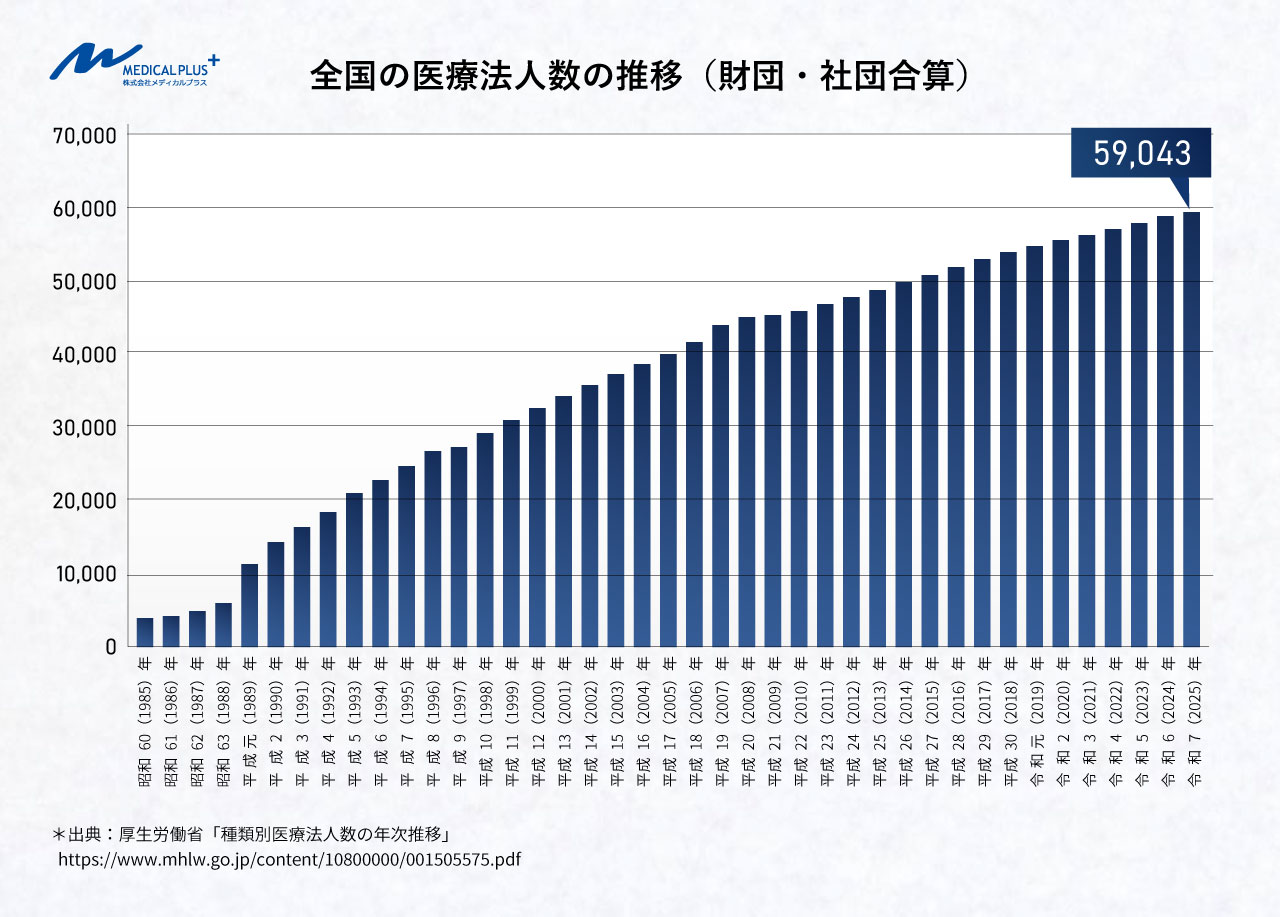

こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。「このまま個人のままでクリニック経営を続けるべきか、それとも医療法人にした方がいいのか」というのは、診療が安定してきた先生からよく聞かれるお悩みのひとつです。また「まだ院長は続ける予定だが将来的に第三者医院継承をする場合は法人化した方がいいだろうか」といったご質問も、弊社には寄せられます。実際、令和7年度の最新の厚生労働省の統計によれば、全国の医療法人数は年々増加傾向がつづいており、近年中に6万件に達してもおかしくない、という勢いにあります。法人化は節税や経営安定に寄与するだけでなく、将来的な医院継承をスムーズにするためにも重要な選択肢となり得ますので、本記事では医療法人とは何か、その仕組みやメリット・デメリット、そしてクリニックにおける法人化の実務について整理してお伝えします。ぜひご参考ください。

医療法人とは?(定義と仕組み)

医療法人とは、医師や歯科医師が診療所や病院を開設・運営するために設立できる法人格のことです。簡単にいえば、クリニックを「個人」ではなく「法人」という形で経営する仕組みです。この普段当たり前のように使用している「法人」という言葉ですが、ここであらためて言葉の意味を整理しておきましょう。法人とは「人と同じように法律によって権利や義務が認められた組織」を指します。法「人」と呼ばれるくらいですから、人間そのものではありませんが、法律の世界では「人」のように扱われます。契約を結んだり、財産を持ったりすることができるわけです。医療法人に置き換えると、「医療法に基づき、法的な権利や義務を与えられた組織が、病院や診療所を所有し経営する」と言えるでしょう。

医療法人の種類には大きく「社団医療法人(人の集まりを基盤とする)」と、「財団医療法人(財産の寄附を基盤とする)」があり、現実には社団医療法人が99%以上を占めています。条件を満たせば「特定医療法人」として税制上の優遇を受けられる場合もあります。名称は「医療法人〇〇会」「医療法人△△クリニック」といった形で表記されるのが一般的です。法律上は「社団」や「財団」と付けることも可能ですが、実務では省略されることが多いようです。

医療法人制度の背景と設立

その医療法人制度が成立したのは、戦後の昭和25年(1950年)の医療法改正にさかのぼります。当時は個人の力だけで病院や診療所を長く経営し続けることが難しく、資金調達や事業の継続性に課題があったのです。その解決策として導入されたのが「医療法人制度」です。経営主体を個人から法人に移すことで、資金を集めやすくし、地域に安定した医療を継続的に提供できるようにすることを目的に設けられました。この制度の趣旨は、大きく二つに整理できます。ひとつは「資金を集めやすくすること」、もうひとつは「経営を永続的に続けられる仕組みにすること」です。これらは後ほど、医療法人化のメリットの章で詳しくお伝えします。

制度開始から70年以上が経ち、冒頭でも触れましたが医療法人は年々増加しています。厚生労働省の統計によれば、令和7年3月末時点で全国の医療法人は59,043法人に達しており、現在ではクリニック経営のひとつの標準的な形となりつつあります。

*出典:厚生労働省「種類別医療法人数の年次推移」

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001505575.pdf

医療法人化のメリット

では、医療法人化するとどんな利点があるのでしょうか。実際に法人化を検討される先生方から多く挙がるのは、節税や経営面の安定だけでなく、将来の医院継承や事業展開まで含めた幅広い効果です。ここでは代表的な4つのメリットを整理してみます。

メリット① 事業継承のしやすさ

個人経営では、医院を引き継ぐ際に相続や契約変更が複雑になりがちです。一方で医療法人の場合、役員変更や法人登記を行うことで比較的スムーズに経営を引き継ぐことができます。後任の医師への継承はもちろん、ご家族や第三者への譲渡の際にも法人格があると手続きが簡略化されるため、地域医療を途切れさせずに残しやすい仕組みといえます。

メリット② 税制面での優遇

個人開業医にかかる所得税は最大45%ですが(出典:国税庁「所得税の税率」)、医療法人にすると法人税率は15〜23.2%程度と軽減されます(出典:国税庁「法人税の税率」)。さらに役員報酬の分散や、生命保険を活用した退職金準備が可能となるのも大きな利点です。新医療法人の場合、親族が後を継いでも相続税がかからないというメリットもあります。

*出典:国税庁「所得税の税率」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

*出典:国税庁「法人税の税率」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

メリット③ 事業規模拡大の柔軟さ

医療法人は病院や診療所の運営にとどまらず、介護老人保健施設や有料老人ホーム、看護師養成所などの事業展開も認められています(出典:厚生労働省「医療法人制度について」)。また、院内売店や駐車場といった付帯業務も可能で、医療と介護・福祉を組み合わせたサービスを広げやすい仕組みです。地域に必要とされる医療を長期的に支えたいと考える先生には、柔軟な経営の選択肢が増える点は、大変大きな魅力なのではないでしょうか。

*出典:厚生労働省「医療法人制度について」

施策紹介/1.医療法人制度の概要内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html?utm_source=chatgpt.com

メリット④ 経営基盤の強化

法人格を持つことで、金融機関からの融資や医療機器リース契約の審査で評価されやすくなります。設備投資や新規プロジェクトの資金調達がスムーズになるケースも少なくありません。また「医療法人」という名称は、職員採用の場面でも安心感につながりやすいと言われています。応募者にとっては「長期的に安定して働けそう」というイメージを持たれやすいためです。このように、社会的な信用力を法人化によって高めることは、医療以外の業種と同様に経営基盤を強化する有効な手段といえるでしょう。

医療法人化のデメリット(注意点)

では今度は、医療法人化に伴う注意点を見ていきましょう。多くのメリットがある一方で、法人ならではの制約やコストも存在します。こうした点を理解したうえで、先生ご自身がどのような医療を実現したいのかを踏まえ、本当に医療法人化が必要かどうかを判断することが大切です。

デメリット① 運営管理の複雑化とコスト増

医療法人になると、個人開業のときよりも運営管理に必要な事務作業が大幅に増えます。事業報告書や財産目録の作成、理事会や社員総会の開催、監査対応などを定期的に行う必要があり、厚生労働省が定める「医療法人運営管理指導要綱」に沿った運営が求められるためです。その道のプロフェッショナルの力を借りる機会も増え、税理士や行政書士、会計士といった士業の専門家へ依頼する範囲が広がります。私たちが実際に医療法人の先生方と接していても、顧問料や監査費用などで士業年間コストが個人開業のときより増えるケースは少なくありません。経営の見通しを立てるため、こうしたランニングコストもあらかじめ織り込んでおく必要があります。

デメリット② 個人の可処分所得の減少

医療法人にすると、利益は法人に帰属するため、個人で自由に使えるお金(可処分所得)は減る傾向があります。法人の内部留保は理事長が自由に使える資金ではなく、事業資金として管理しなければなりません。そのため、個人開業のときのように「必要に応じて自由に資金を引き出す」といった運用は難しくなります。もっとも、家族を役員として報酬を分散するなどの工夫をすれば、世帯全体の収入が安定するケースもあります。つまり法人化は「使えるお金が減る」だけではなく、資金の流れをどう設計するかが問われる制度と考えるのが現実的でしょう。

デメリット③ 社会保険への加入義務

個人開業の場合、常勤職員が5名以下であれば社会保険は任意加入です。しかし医療法人では、人数にかかわらず常勤職員は強制加入となります(出典:日本年金機構「社会保険の加入要件」)。この制度により、法人と従業員が折半する保険料のうち、事業主負担分だけでも人件費の約15%前後が上乗せされる計算になります。規模が大きくなるほど負担も増えるため、法人化を検討する際には社会保険料のインパクトを見積もっておく必要があります。

*出典:日本年金機構「社会保険の加入要件」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho/tekiyo/20150501.html

デメリット④ 解散や事業範囲の制約

医療法人は地域医療を担う公共性の高い組織であるため、解散は簡単にはできません。都道府県知事の認可が必要で、手続きには半年以上かかることも珍しくありません。新医療法人の場合、解散時に財産が残れば国や自治体に帰属することも定められています。また、事業範囲にも制限があります。医療法人が行えるのは、病院や診療所の運営、介護老人保健施設の設置などに限られており、不動産経営や物販など医療に直接関わらない事業は認められていません。こうした制約は、個人開業との大きな違いと言えるでしょう。

まとめ:医療法人化を検討する際のポイント

医療法人化には、事業継承のしやすさや税制面での優遇、規模拡大の柔軟さなど、多くのメリットがあります。一方で、運営管理の複雑化やコスト増、可処分所得の減少、社会保険料の負担、解散や事業範囲の制約といった注意点も避けられません。

また、法人格を持つ以上、定款に基づいた運営や社員総会・理事会などの機関運営が求められ、営利目的ではなく地域医療に貢献する非営利性・公益性が前提となります。これは個人開業との大きな違いといえるでしょう。運営については、こちらの記事でご案内いたします。

最終的に医療法人化が最適かどうかは、先生ご自身が目指す医療のかたちやライフプランによって異なります。クリニックを法人化して事業を広げるのか、それとも個人経営のまま柔軟さを維持するのか、いずれにしても最終的には先生ご自身が大切にされる医療のかたちを見据えて判断いただくことが大切です。その際、将来の医院継承をどう考えるかも一つの視点になるでしょう。

医院継承に関する無料相談実施中

当社ではご要望に応じ、案件ごとに事業収支シミュレーションの作成もサポートしております。医院継承(承継)、クリニック売却買収、医療法人M&Aをお考えの方はこちらより【お問い合わせ】お気軽にお問い合わせください。

クリニック譲渡案件と、譲受希望者条件が閲覧可能になります。また最新の譲渡案件・継承開業に関する情報をいち早くお届けするほか、資料のダウンロードが可能になります。。情報収集の効率化にお役立てください。

この記事の著者

豊島 太郎(とよしま たろう)

株式会社メディカルプラス コンサルティング営業本部 医院継承事業部 リーダー

豊富な業界経験に加え二級建築士の資格を持ち、クリニックの内装やインテリア関連の知識にも明るい多才なアドバイザー。建設不動産関連業務を約7年経験、その中で人それぞれの人生とその大切さについて深く考える出来事を多く経験。メディカルプラス参加後は5年間で約40件以上の継承に立ち会い、医師の人生のターニングポイントに立ち会うやりがいを原動力にサポートを行う。穏やかな物腰と優れた傾聴力に社内外から定評あり。

人気記事

- 2025年08月15日

譲渡 譲受

譲渡 譲受MS法人とは?医療法人との違いと取引時の注意点

こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。院長先生や開業をご検討中の先生方とお話しすると、よく出てくるのが次のようなご質問です。 - 2025年08月08日

譲受

譲受一般社団法人のクリニック開設方法 ~注意点と医療法人との違い~

こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。今回は、弊社で継承支援の際に先生方と話題になることが多い「一般社団法人によるクリニック開設方法」について解説いたします。近年、「一般社団法人」という法人形態でクリニックを開設するケースが注目されており、2023年以降は一部都市部で実際の開設事例も見られ - 2024年10月04日

譲渡 譲受

譲渡 譲受医院継承時のスタッフ雇用引継ぎについて

こんにちは。クリニック継承(承継)、クリニックM&A、医療法人M&Aを支援しているメディカルプラスです。本日はクリニック継承(承継)時の既存スタッフの雇用引継ぎについてお伝えします。クリニック継承時、既存スタッフの雇用を引き継ぐかどうかは、譲渡される先生、譲受される先生双方にとって非常に重要な課題です。スタッフの引き継ぎには、クリニック運営の安定を図るための多くのメリットがある一方、リスクや課題

最新記事

-

譲渡

譲渡クリニック閉院(廃院)時の医療機器の処分方法について

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。クリニックを閉院(廃院)する際には、さまざまな実務が発生しますが、その中でも「医療機器の扱い」は判断に迷われる先生が多い領域です。高額な設備であることに加え、廃棄や再販には法的な手続きや専門的な対応が必要になるため、早い段階で全体像を把握しておくことが大切です。本記事では、閉院時の医療機器 -

譲渡 譲受

譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)時に必要な手続きについて

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。日頃より、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか悩まれている院長先生から、さまざまなご相談をいただきます。その中でも特に多いのが、「閉院を選択する場合、どのような手続きが必要なのか」というお問い合わせです。過去記事では、廃院に伴うおもな費用やその背景にある負担について、また -

譲渡 譲受

譲渡 譲受閉院(廃院)、それとも譲渡(継承)? ~クリニック引退時の判断ポイント~

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。当社では、クリニックに特化した事業継承支援を専門領域とし、新規開業を検討されている先生から、長年の診療を終え「そろそろ区切りを…」と感じておられる院長先生まで、幅広いご相談を日々お受けしています。その中で多くの先生に共通しているのが、「引退を迎えるとき、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか」というお悩みで