愛媛県の開業動向

四国最大の都市・松山市を有する愛媛県は、医療資源が都市部に集中する一方で、山間部や離島には日々の医療を支える存在が欠かせない地域特性を抱えています。道後温泉に象徴される穏やかな暮らしの風景の中に、訪問診療や継承開業といったリアルな医療課題も共存しています。このページでは、都市型・地域密着型、それぞれの開業スタイルを描ける愛媛県の医療環境について、エリア別の統計とともに見ていきます。

中国・四国の譲渡案件一覧をみる 愛媛県の譲渡案件一覧をみる

中国・四国の譲渡案件一覧をみる 愛媛県の譲渡案件一覧をみる1.愛媛県の基本情報と特徴

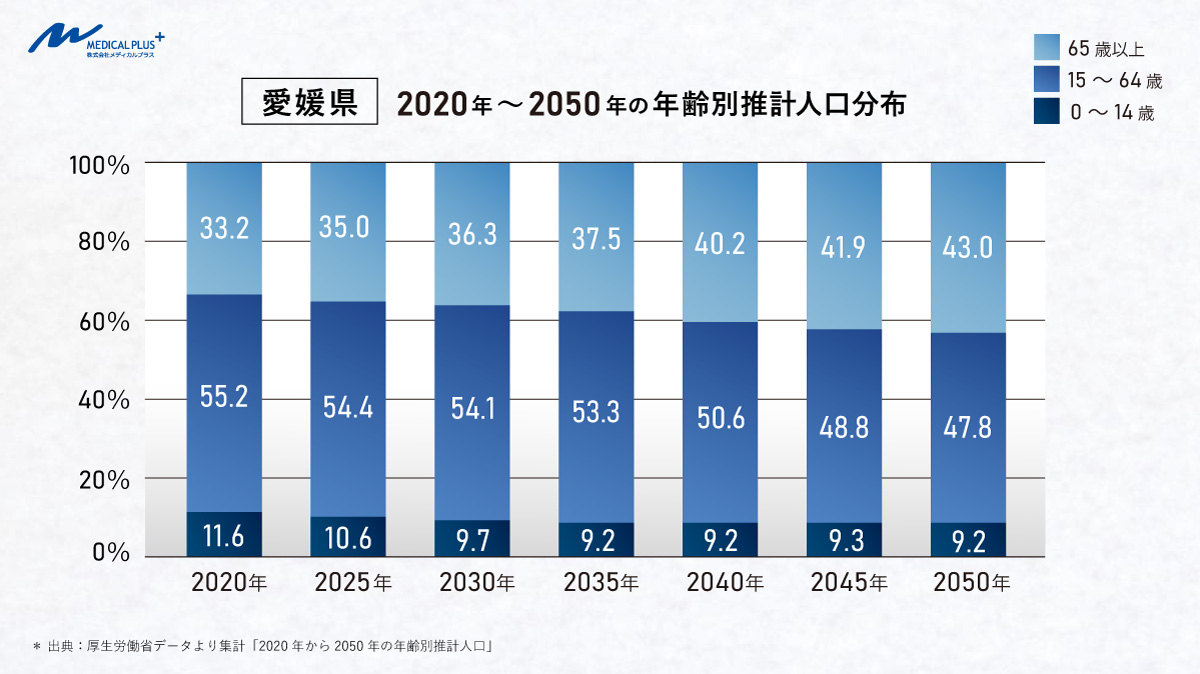

●年齢別推計人口

愛媛県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、少子高齢化の進行が顕著にあらわれており、将来的な人口構成の大きな変化が見込まれています。2020年時点では、0~14歳が11.6%、15~64歳が55.2%、65歳以上が33.2%を占めています。しかし2050年には、0~14歳が9.2%にまで縮小し生産年齢人口(15~64歳)も47.8%まで低下、一方で65歳以上の高齢者人口は43.0%に達すると予測されています。

の推移を見ると全国の少子高齢化に準じ、愛媛県もまた「2.3人に1人が高齢者」という超高齢社会へと進むことが明らかです。特に生産年齢人口はこの30年間で約7.4%減少しており、働き手の減少が地域の医療体制に与える影響は看過できない状態です。

都市部では一定の医療機関が集積していますが、医療偏在により中山間地域や離島部などではすでに医師不足が進行しており、今後はさらに厳しい局面を迎える可能性があります。また、診療所の後継者問題もあり、医療インフラそのものの維持が困難となるエリアの出現も懸念されます。加えて医療を受ける側のニーズも変化しています。そして高齢者人口の増加により、在宅医療や慢性疾患の長期的なケア、リハビリ医療の重要性が高まっており、介護との連携体制を構築しなければ地域医療の質を保つことが難しくなる局面も見えてきます。

愛媛県に限りませんが、このような状況下で目指すべきは、限られた医療資源を効率的に配分し、地域全体で持続可能な医療体制を構築することと考えられます。特に開業を志す医師にとっては都市部だけでなく、将来的に医療ニーズが高まると予想される地方部・中山間地域における新規開業、また既存クリニックを閉院させずに第三者に譲渡する「継承開業」が、有力な選択肢となるでしょう。ではここから、愛媛県の特性について見ていきましょう。

●面積

5,676.44㎢(全国26位)〔2024年1月時点〕

●人口

1,310,000人(全国27位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

松山市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

11市9町1村(計21市町村)

●気候

瀬戸内海式気候に属する愛媛県は、温暖で降水量が少ない穏やかな気候が特徴です。太平洋側と比べて台風の影響も少なく、自然災害のリスクが比較的低い地域といえます。特に中予・東予地域では冬の積雪も少なく、1年を通じて安定した気候に恵まれています。こうした気象条件は、安定した医療提供環境にもつながり、患者さんの通院しやすさ、開業後の診療継続性の高さにも寄与する要素となります。

●観光

歴史と自然が調和する愛媛県には、全国的にも知られた観光地が点在しています。日本最古の温泉といわれる「道後温泉」は、年間を通じて多くの観光客を集める県内屈指の名所。また、松山城や内子町の町並み保存地区など、歴史的資産も豊富です。観光地に近接したエリアでは、地域住民のみならず観光客の健康ニーズも視野に入れた診療体制が求められる場面もあり、柔軟な診療スタイルを描ける可能性もあります。

●歴史

四国の中核として発展してきた愛媛県は、古くから海上交通の要衝として栄えてきた歴史があります。中世には河野氏、近世には松山藩や宇和島藩の城下町として政治・経済・文化が発展。正岡子規や夏目漱石ゆかりの文学の街としても知られ、文化的土壌が地域全体に息づいています。

地域との関係性や土地柄を重視する先生にとって、こうした歴史的背景は地域医療との親和性を高める一助になるかもしれません。

●自然

海と山に囲まれた愛媛県は、変化に富んだ自然環境を持つエリアです。西は宇和海、東は瀬戸内海に面し、海岸線は約1,400kmにも及びます。内陸部には石鎚山系が広がり、四季折々の風景が生活に彩りを与えてくれます。自然豊かな環境は、患者さんの心身の健康にとってもプラスに働くとともに、開業医にとっても穏やかな地域での診療スタイルを志向しやすい土壌とも言えるでしょう。離島もありますので、身近な医療を切に待たれるエリアで開業することも一つの方法です。

●産業

多彩な産業が根付く愛媛県は、製造業から農林水産業、観光業まで幅広い産業構造を有しています。特に造船や製紙、タオル製造などの地場産業が活発で、四国最大の工業出荷額を誇ります。加えて、柑橘類や真珠といった地域ブランドも全国的な知名度を持ちます。経済基盤の安定は、患者さんの医療アクセスや生活環境にも良い影響をもたらし、継続的な診療運営を支える環境づくりに繋がります。

●特産

温暖な気候に育まれた愛媛県は、柑橘類をはじめとした多彩な特産品で知られています。中でも「みかん王国」として全国トップクラスの生産量を誇り、紅まどんなや甘平といった高級品種も人気。また、宇和島の鯛めしや今治タオル、砥部焼など、地域資源が生活文化と直結している点も特色です。こうした特産品のある生活文化を通じて、地域の人々はつながっています。例えば愛媛県の自然環境に惹かれ、ほか都道府県から移住し開業を検討中の医師にとっては、特産の魅力に積極的に触れることで開業のイメージやアイディアが生まれるかもしれません。こういった特産へのアプローチから開業地を見ることも一つの手段です。

2.愛媛県の医療機関数と推移

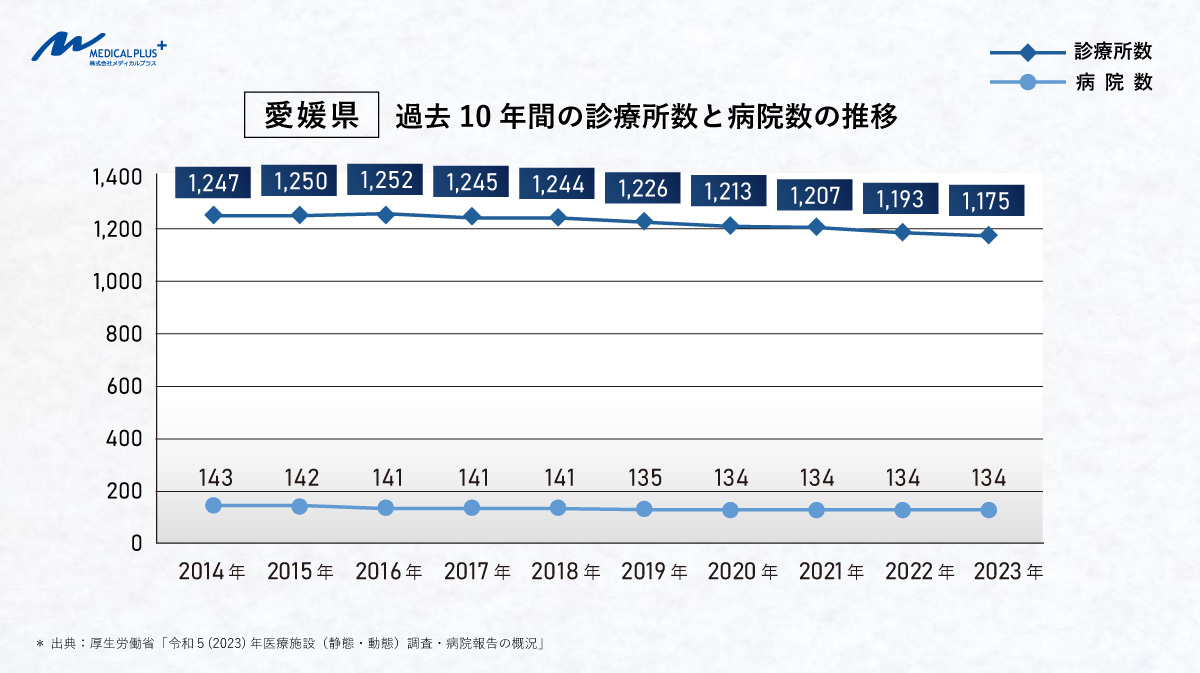

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、愛媛県内の病院数は134施設で、全国8,122施設のうち約1.65%を占めています。また、一般診療所数は1,175施設で、全国104,894施設のうち約1.12%にあたります。

診療所数の推移を見ると、2014年の1,247施設から2023年には1,175施設まで減少しており、この10年間で72施設の減少となっています。特に2019年以降は、1,226施設から2023年の1,175施設へと緩やかに減少しており、微減傾向が続いていることが見て取れます。一方、病院数も2014年の143施設から2023年には134施設まで減少しており、10年間で9施設の減少です。こちらも2019年以降は135施設から134施設へと小幅ながら減少しており、病院の維持・継続が地域的に課題となっている状況が伺えます。加えて、愛媛県の人口10万人あたりの一般診療所数は約91.0施設で、全国平均(84.4施設)をやや上回る水準です。診療所の「数」は一定確保されているものの、微減傾向にある点には注意が必要です。

この10年間の推移をグラフで見ると、愛媛県では診療所・病院ともに微減傾向が続いていることが明確です。特に診療所数は1,200台を割り込み、1,100台前半へと接近しつつあることから、後継者不足や廃業の増加など、構造的な課題が表面化している可能性があります。一方で、人口10万人あたりの診療所数は全国平均を上回っており、「量」はあるが「今後の質的維持」が問われる局面に入っているといえるでしょう。今後は、地域内での開業戦略や診療圏の最適化が、ますます重要となってくるとも考えられます。

3.愛媛県の医師数と推移

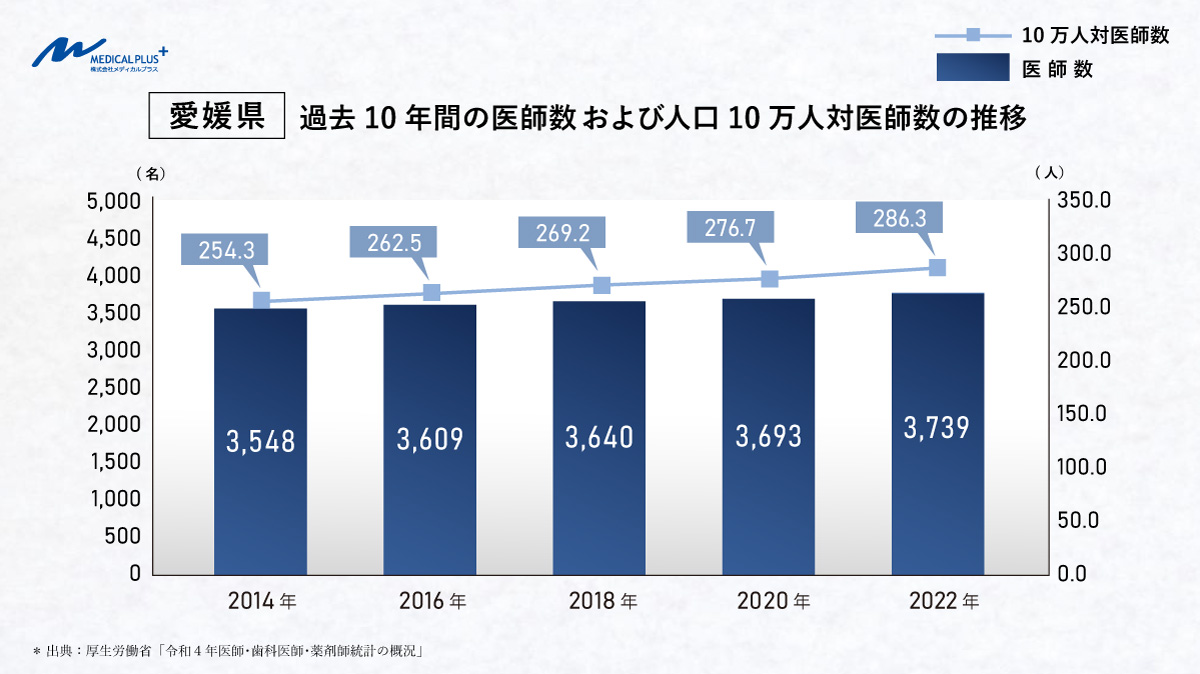

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、愛媛県で医療施設に従事する医師数は3,739名で、全国の医療施設従事医師327,444名のうち約1.14%を占めています。2014年の3,548名から191名の増加となっており、医師数は緩やかながら安定した増加傾向にあります。また、人口10万人あたりの医師数は2022年時点で286.3名となっており、2014年の254.3名と比較して32.0名の上昇です。これは、人口減少が進む中でも、一定の医師確保策が功を奏しているとも考えられるでしょう。

愛媛県では過去10年間、ほぼ一貫して医師数が右肩上がりで推移しています。特に人口10万人あたりの医師数の伸びが顕著で、全国平均(267.1名)を上回る水準に達しています。しかし総数のグラフが右肩上がりである一方で、都市部と地方部・離島部との医師分布の偏りは依然として課題です。松山市などの中核都市には医師が集中する傾向がある一方で、南予・東予地域では高齢化が進行しており、訪問診療や在宅医療へのニーズが急増しています。今後は、こうした地域格差を踏まえた開業戦略や、地域包括ケアを担う医師の育成・定着支援が求められる局面に入っており、「どこで開業するか」が重要な分岐点となるでしょう。

4.愛媛県の医療圏の特徴

愛媛県の医療圏は、宇摩医療圏、新居浜・西条医療圏、今治医療圏、松山医療圏、八幡浜・大洲医療圏、宇和島医療圏の計6つの二次医療圏で構成されています。主要な大病院としては、愛媛県立中央病院、松山赤十字病院、愛媛大学医学部附属病院などがあり、高度な医療提供体制と地域に根ざした医療資源の両面から県民の健康を支えています。それでは、それぞれの医療圏の特徴を見ていきましょう。

●松山医療圏

愛媛県の県庁所在地・松山市を中心とした中予エリアで、県内最大の人口と医療機関が集まる中核圏です。愛媛大学医学部附属病院や愛媛県立中央病院が所在し、高度急性期医療の提供や専門診療機能の強化が進められています。一方で、都市化の進行にともなって高齢化率も上昇しており、在宅医療・訪問診療のニーズも急速に高まっています。クリニックの専門化・多様化が進む地域であり、開業場所としても高いポテンシャルを有しています。

●宇摩医療圏

四国中央市を中心とする東部の医療圏。紙産業で知られる地域で、工業従事者層への産業医療や労働衛生にもニーズがある一方、医療機関の数は限られており、外来・在宅の両面からカバーする必要がある地域です。高齢化とともに在宅医療の需要が拡大しており、都市部に比べると競合が比較的少ない分、地域医療に密着した開業がしやすい土壌といえます。

●新居浜・西条医療圏

新居浜市と西条市を含む東予地域。中核病院である住友別子病院をはじめ、一定の医療インフラが整備されている一方、医療機関の都市部偏在が課題です。また、西条市では水源保全や環境保護に配慮したまちづくりも進んでおり、地域貢献型の診療や自然と調和する生活スタイルを望む医師にとっても好環境といえるでしょう。

●今治医療圏

今治市を中心とする北東部の医療圏で、造船業・タオル産業など地域色の強い経済活動と連動した健康支援ニーズがあるエリアです。瀬戸内海に浮かぶ離島地域も多く含まれ、本土と離島をまたぐ医療アクセスの確保が喫緊の課題となっています。今治市内には市立今治病院や民間総合病院があるものの、離島では移動診療や遠隔医療の仕組みが必要不可欠で、医師個人の裁量で地域に大きく貢献できる可能性を秘めています。

●八幡浜・大洲医療圏

県南西部に位置し、小規模自治体が連なるエリアです。高齢化が急速に進んでおり、慢性疾患管理や在宅対応のクリニックニーズが顕著です。医療資源が限られる中で、在宅医療・訪問診療に特化した診療スタイルで地域を支える役割が期待される地域といえます。開業にあたっては地域包括ケアシステムとの連携を視野に入れた構想が求められます。

●宇和島医療圏

南予地域の中心都市・宇和島市を含むエリア。人口密度が低く、山間部・沿岸部・離島部が混在する構成のため、医師不足が常態化している地域の一つです。公立宇和島病院などを核とした基幹医療機関があるものの、小規模な医療機関の担う役割が非常に大きく、外来・在宅・訪問を柔軟に組み合わせた医療提供が必要とされます。

このように愛媛県の医療圏は、都市部と地方・離島部の間に明確な医療資源の偏在が存在しています。都市部では専門性と利便性を活かした開業が、地方・離島部では地域の生活インフラの一部としての医療提供が期待される場面が多く、それぞれのエリアに応じた戦略が必要です。開業を検討する医師にとっては、「どこで、どんなスタイルで診療するか」を具体的に描きやすい地域構成とも言えるでしょう。

5. 県庁所在地「松山市」の医院・クリニック開業動向

松山市の特徴

愛媛県の県庁所在地である松山市は、人口約510,000人を有する四国最大の都市です。道後温泉や松山城などの歴史文化資源に恵まれた一方で、利便性の高い生活環境も整っており、多様なライフスタイルに応じた開業スタイルが描ける街と言えるでしょう。ここからは、松山市の開業環境を「交通の利便性」「商業的な観点」「教育環境」の3つの視点から見ていきます。

①. 交通の利便性

松山市は、四国地方の交通のハブとしての役割を担っています。市内には松山空港、JR予讃線、伊予鉄道、広域バス網が整備されており、県内外からのアクセスが容易です。さらに、瀬戸内海を経由したフェリー航路で本州とも結ばれ、関西圏・中国地方との往来も盛んです。市内移動についても、路面電車(坊っちゃん列車)やバス、レンタサイクルの利便性が高く、交通インフラの整備状況は良好です。通勤・通学・買い物に加え、観光需要も相まって、立地次第では幅広い層の来院が見込める都市型開業のしやすい環境と言えるでしょう。

②. 商業的な観点

松山市は、道後温泉や松山城を中心とした観光都市であると同時に、四国最大の経済圏を持つ都市でもあります。繁華街の大街道・銀天街エリアには多数の商業施設が集まり、人通りも多いため商業圏内での開業は集患力が非常に高いのが特徴です。また、観光産業に加えて、地場の食品・製造・医薬・IT企業のオフィスも集積しており、働く世代への医療ニーズも大きいエリアです。こうした背景から、小児科・婦人科・内科など幅広い診療科に開業チャンスがある地域とも考えられます。

③. 教育環境

松山市は、愛媛大学を中心とする高等教育機関が集積しており、文化・学術の中核都市としての顔も持っています。公立・私立の中学・高校の教育水準も高く、ファミリー層の定住が安定している地域です。また、治安の良さと自然環境のバランスが取れた住みやすさもあり、子育て世代からの人気が高いこともポイントです。このため、小児科やアレルギー科、生活習慣病に対応した内科など、地域に根差した診療科目での開業に向くエリアといえるでしょう。松山市は、都市としての機能性と地域性のバランスが取れた都市であり、医療・教育・文化の三位一体型エリアとも言えます。都市型開業の選択肢の中でも、安定した診療基盤と地域ニーズを兼ね備えた場所を探している医師にとって、非常に良い開業地となるでしょう。

松山市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」を見ると、愛媛県全体の診療所数が1,175施設であるのに対し、松山市の診療所数は475施設となっています。これは県全体の約40.4%を占めており、県内の診療所のおよそ2.5分の1が松山市に集中している計算になります。このことから、松山市には医療資源が極めて集積していることが読み取れ、県内医療の中核エリアであることが明らかです。さらに、人口10万人あたりの診療所数を確認すると、愛媛県全体が約89.7施設であるのに対し、松山市は91.1施設となっています。県全体と比べてやや高い水準にあり、都市部における医療アクセスの良好さが際立っているといえるでしょう。こうした背景から、松山市は医療需要が多様で、競争環境も一定に整っている開業先として注目されます。診療科目の差別化や、生活圏のニーズに応じたサービス設計によって、新規開業でも十分に勝機を見出せるエリアと考えられます。

ほか厚生労働省の資料以外に、参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、松山医療圏の診療所数は、501施設で、愛媛県内の他の5つの医療圏と比べても多い施設数です。県庁所在地として交通環境や教育環境に加え観光資源も有していることから人口が集中していることが背景として考えられます。なお、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の266施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の130施設という状況です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の18施設です。

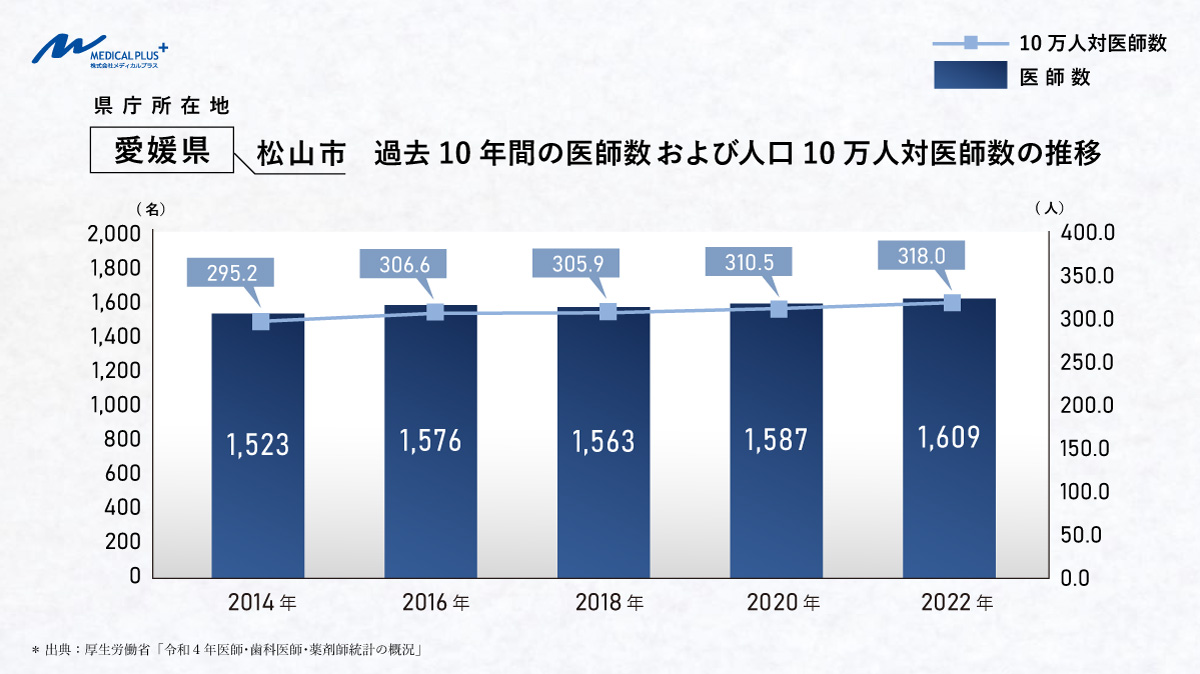

松山市の医師数とその推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、愛媛県全体で医療施設に従事する医師数が3,739名である中、松山市で医療施設に従事する医師数は1,576名となっています。これは県全体の約42.2%を占めており、県内の医師のおよそ2.4人に1人が松山市に集中している計算になります。また、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、愛媛県全体が286.3人であるのに対し、松山市は306.6人と、全国平均を大きく上回る水準です。

松山市は、県内外から多様な患者層を受け入れる医療の中心拠点として、機能性の高い都市であることが伺えます。

医師数の推移を見ると、2014年の1,576名から2020年に1,609名まで増加し、その後2022年には再び1,576名へと戻っていることから、この8年間では横ばい〜微増微減の傾向が見られます。一方で、人口10万人あたりの医師数はおおむね300人台を維持しており、安定的な水準を保っているといえます。この背景には、松山赤十字病院、愛媛県立中央病院、愛媛大学医学部附属病院といった高度医療機関の集積があることがあげられ、専門性の高い診療科や医療人材の確保が比較的進んでいると位置づけられます。

こちらでも日本医師会の「地域医療情報システム」を活用してみましょう。松山医療圏の人口10万人対医師数は357.03人で、愛媛県内の他医療圏と比べると非常に多い状況となっており(全国平均は287.26人)、開業医へのニーズは高い傾向にあると伺えます。一方で、宇摩医療圏(224.76人)、新居浜・西条医療圏(228.65人)、今治医療圏(229.99人)、八幡浜・大洲医療圏(223.21人)、宇和島医療圏(266.27人)では全国平均を大きく下回ることから、こちらの医療圏では今後、医師が求められる地域と伺えます。特に、愛媛県は多くの離島が存在するため、それらの離島地域の特徴に対応した医療提供が求められると言えるでしょう。

6.その他愛媛県の開業動向のまとめ

愛媛県では、県庁所在地・松山市に医師数や診療所数が集中している一方で、それ以外の医療圏では医療資源の偏在が顕著です。特に宇和島医療圏や八幡浜・大洲医療圏など南予地域では、人口10万人あたりの医師数が全国平均を下回っており、医師不足が慢性化しています。一方、松山市では診療所数も医師数も全国水準を上回る水準にあり、医療機関の密度が高いため、都市部での開業は競争環境が整った成熟市場といえます。その分、診療科目の差別化や専門性の発揮が成功につながるポイントとも考えられるでしょう。

さらに愛媛県の地理的な特徴として、瀬戸内海に浮かぶ離島部や中山間地域が多く存在し、それぞれに異なる医療課題があります。アクセスが限られる地域では移動診療や遠隔医療の導入が進められている一方、地域密着型のクリニックによる継続的な医療提供への期待も高まっています。加えて、全国的な傾向と同様に、愛媛県でも医師の高齢化と後継者不足が進行しており、今後は継承開業のニーズも高まるフェーズに入っていくと考えられます。特に松山市では、患者基盤や医療スタッフを引き継げる形での継承が可能であり、初期投資を抑えた安定的なスタートを実現しやすい環境が整っています。地域ごとの医療ニーズや診療圏を丁寧に見極めながら、都市部では戦略的な差別化を、地方部では医療インフラとしての使命感を伴う開業が求められる、それが現在の愛媛県におけるリアルな開業環境と言えるでしょう。

メディカルプラスでは、後継者不在のクリニックと、地域医療への貢献を志す医師との懸け橋となることを目指しています。継承開業をご検討中の先生は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは先生方の継承開業に際し、案件ごとにしっかりと掘り下げたエリア別の診療圏調査を行わせていただきます。