岐阜県の医院開業動向

都市部と里山の自然、そして歴史が息づくエリアが美しく調和する岐阜県。県庁所在地・岐阜市には県内の医師の約4割が集まり、高度な医療機関が整備される一方で、山間部では医療機関の不足が課題となっています。また、世界遺産・白川郷をはじめとする観光地が多く、訪れる人々の健康管理や医療体制の整備も求められています。都市での専門性を活かした開業、地方での地域医療の充実、継承開業によるスムーズな医院運営など、岐阜県には多様な選択肢があります。地域ごとに異なる医療のあり方を、データとともに見ていきましょう。

東海の譲渡案件一覧をみる 岐阜県の譲渡案件一覧をみる

東海の譲渡案件一覧をみる 岐阜県の譲渡案件一覧をみる1. 岐阜県の基本情報と特徴

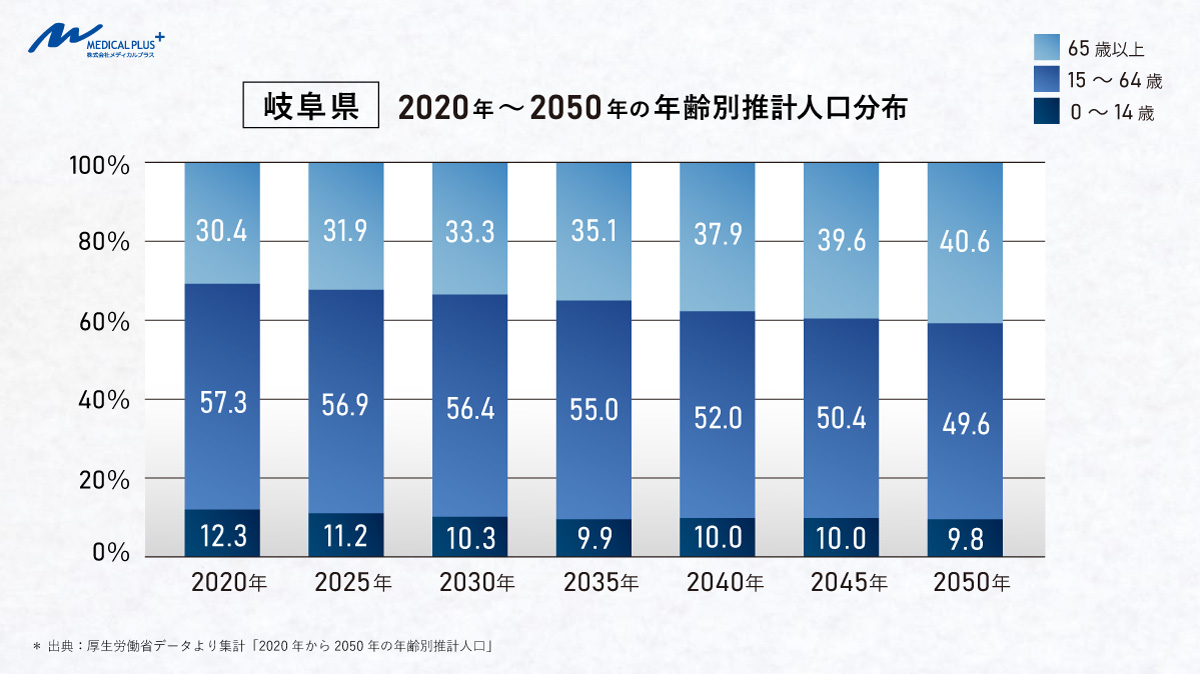

●年齢別推計人口

岐阜県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、少子高齢化が加速し、生産年齢人口(15~64歳)の急激な減少が予測される状況です。2020年時点では、0~14歳が12.3%、15~64歳が57.3%、65歳以上が30.4%を占めていました。しかし、2050年には0~14歳が9.8%に縮小し、生産年齢人口は49.6%まで低下する一方、高齢者人口は40.6%に達すると見込まれています。

この推移を見ると、2050年には県民の2.5人に1人が高齢者という超高齢社会に突入することになります。それと同時に、県の支え手となる生産年齢人口は、この30年間で約13%減少する見込みで、これは働き手の数が大きく減ることを意味します。

特に懸念されるのが、労働人口の減少による医療人材の確保難です。都市部では一定の医療機関が集まるものの、地方部ではすでに医師不足が深刻化しており、今後はより厳しい状況に直面することが考えられます。また、診療所やクリニックの後継者問題が顕在化し、医療の維持すら難しくなるエリアが出てくる可能性もあります。さらに医療の提供体制だけでなく、患者側の事情も変化します。高齢者人口の増加にともない、在宅医療や慢性疾患への対応が求められる時代です。介護と医療の連携を強化しない限り、高齢者の健康維持が難しくなるばかりか、医療費の増大により財政的な負担も大きくなることが予測されます。このような状況の中で岐阜県が取り組んでいる課題としては、医療資源を効率的に配分すること、あとは地域医療の整った環境をつくることです。特に開業を考える医師にとっては、都市部だけでなく医療資源が不足するかもしれないエリアを選定しての新規開業や継承開業が、重要な選択肢となるでしょう。

●面積

10,621.29㎢(全国第7位)〔2024年1月時点〕

●人口

1,949,000人(全国17位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

岐阜市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

21市19町2村(計42市町村)

●気候

岐阜県は、太平洋側と日本海側の気候が交わる独特の地理的位置にあるため、地域ごとに気候が大きく異なります。美濃地方は太平洋岸気候区に属し、夏は夏らしい暑さ、冬も冬らしく冷え込むという、四季のコントラストがしっかり感じられる傾向があります。降水量は年間を通じて多めで、梅雨や台風シーズンには集中豪雨が見られます。

一方飛騨地方は、日本海側気候区と内陸性気候区に属しています。冬は積雪量があり乾燥する日が多いといった特徴があり、夏は標高が高い地域ほど涼しく快適で、避暑地として人気があります。

●観光

豊かな自然と歴史的な魅力を兼ね備えた観光地が数多く存在する岐阜県。特に、白川郷の合掌造りの家々は世界遺産に登録されており、雪景色とライトアップが幻想的な風景を演出しています。また、高山市の古い町並みは江戸時代の雰囲気を色濃く残し、伝統工芸品や地元の食文化を楽しめる観光地として人気です。自然を満喫したい人には、日本アルプスの登山やハイキングが楽しめるエリアもあり、四季折々の美しい風景が訪れる人々を魅了しています。

●歴史

多様な文化的背景を持つ岐阜県の歴史は、古代から現代にかけての変遷が色濃く残っています。古墳時代には権力の中心地として多くの古墳が築かれ、平安時代には美濃国として京都と東国を結ぶ交通の要所として栄えました。戦国時代には織田信長が岐阜城を築き、「天下布武」の拠点としたことで、政治・経済・文化の中心地として繁栄しました。江戸時代になると中山道の宿場町として賑わい、美濃和紙や飛騨の匠の技が発展。近現代では、自動車産業や航空機産業などの高度技術産業の拠点となっています。

●自然

海抜0mの濃尾平野から3,000m級の山々まで、標高差が大きい岐阜県は多様な自然環境を有しています。北部には険しい山々が連なり、日本アルプスの山岳地帯を形成。奥穂高岳や槍ヶ岳などの名峰がそびえ立ち、登山やハイキングに最適な場所です。一方、南部には広大な濃尾平野が広がり、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)が流れ込む豊かな水資源に恵まれています。この地形の多様性により、四季折々の美しい風景が楽しめ、全国屈指の生物多様性を誇る地域でもあります。

●産業

岐阜県は、多様な産業構造を持つ地域で、特に製造業が主要な産業です。製造業は県内総生産の約30%を占め、自動車関連部品、航空機部品などの高度技術産業が発展しています。不動産業や卸売・小売業も盛んで、名古屋圏との経済連携により商業活動が活発です。また、農業も盛んで、美濃地方の米や野菜、飛騨地方のブランド牛「飛騨牛」などが全国的に知られています。

●特産

岐阜県は、豊かな自然と伝統文化が育んだ多様な特産品を誇ります。特に、飛騨牛は全国的に有名なブランド牛で、そのきめ細やかな肉質と霜降りが特徴です。また栗きんとんは、上品な甘さで人気のお土産となっており、特に秋の味覚として親しまれています。美濃和紙や飛騨のさるぼぼ人形などの伝統工芸品も豊富で、岐阜県の文化を象徴する特産品となっています。

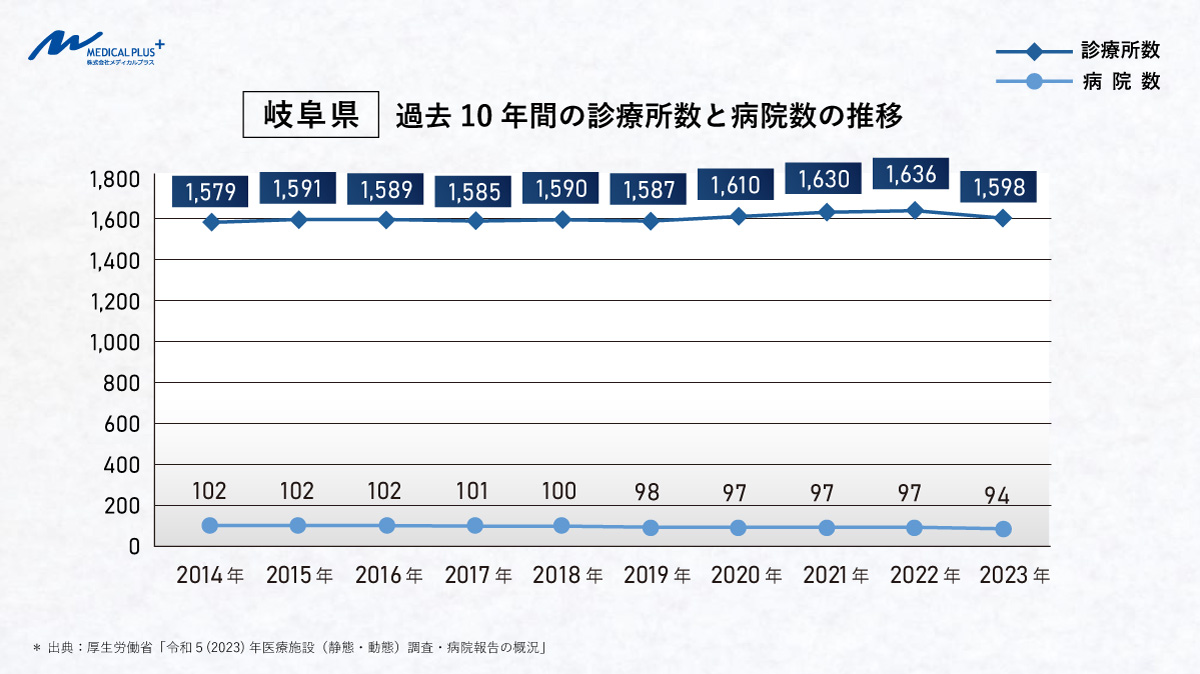

2.岐阜県の医療機関数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、岐阜県内の病院数は94施設で、全国8,122施設のうち約1.16%を占めています。また、一般診療所数は1,598施設で、全国104,894施設のうち約1.52%を占めています。

診療所数の推移を見ると、2014年から2023年までの10年間で、-19件減少しており、わずかに減少傾向が見られます。特に、2019年以降は横ばいから微減の傾向にあり、2023年には1,598施設と減少しています。一方、病院数は2014年の102施設から2023年の94施設まで減少しており、10年間で-8施設の減少となっています。特に2019年以降は97施設から94施設へと減少しており、減少傾向が続いていることが分かります。

ほか出典元によると、岐阜県の人口10万人あたりの一般診療所数は82.8施設であり、全国平均の84.4施設をわずかに下回っています。岐阜県全体としては診療所の充実度が全国平均よりもやや低めの水準である様子が見て取れます。

岐阜県では診療所数が横ばいから微減の傾向が見られる一方、病院数は減少傾向が続いていることが分かります。入院対応が可能な病院の数が減少する中、外来診療を中心としたクリニックの役割が今後さらに重要になると予測されます。

また、岐阜県内における医療機関の分布には都市部と地方部で偏りが見られ、都市部では医療アクセスが充実している一方、山間部や過疎地域では医療機関の減少が進行しています。特に高齢化が進む飛騨地方などのエリアでは、在宅医療や地域包括ケアの需要が高まりつつあるため、地域医療体制のさらなる充実が必要とされています。岐阜県でも日本全体傾向と同様に、都市部と地方部の医療格差を解消するための施策が求められており、特に地方部でのクリニック開業や訪問診療の充実が課題となっています。

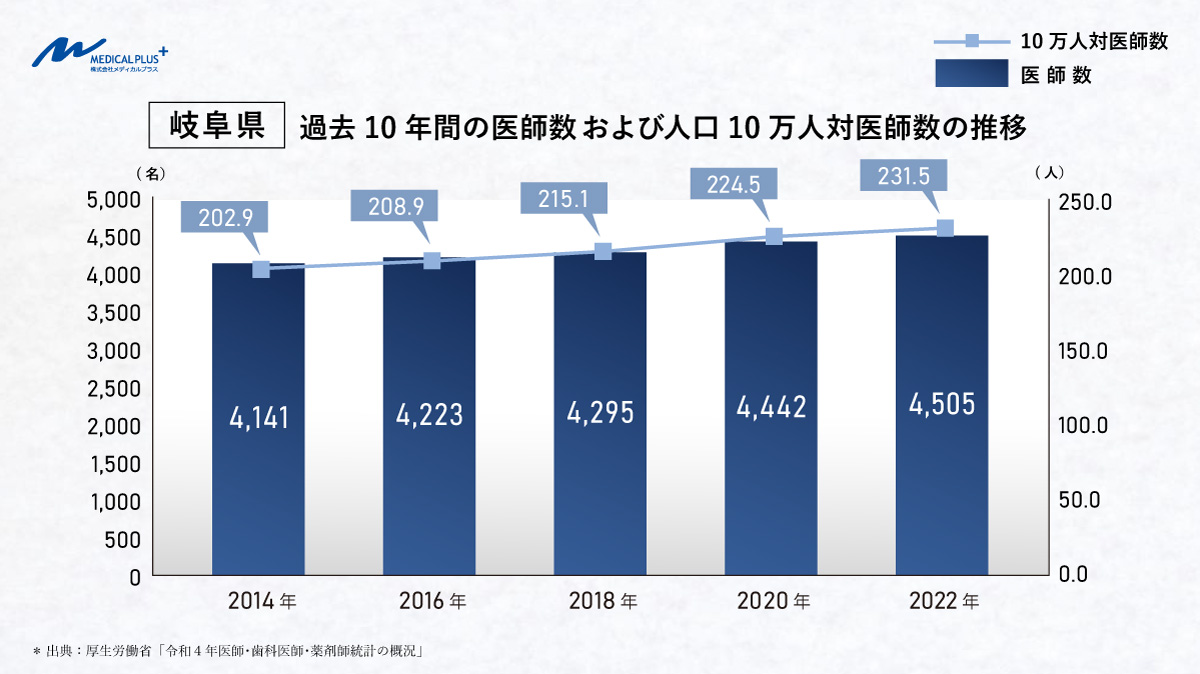

3.岐阜県の医師数と推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、岐阜県で医療施設に従事する医師数は4,505名で、全国で医療施設に従事する医師数327,444名のうち約1.38%(全国第28位)となっています。2014年の4,141名から364名増加しており、医師数の安定した増加傾向が見られます。また、人口10万人あたりの医師数は231.5名となっており、2014年の202.9名と比較して28.6名の上昇となっています。岐阜県内では医療従事者の確保が進んでいることがわかりますが、全国を基準に比較するとやや低い水準にあり、今後も医師の確保と定着を促進する施策が求められます。

このように、過去10年間で岐阜県の医師数は安定して増加しており、人口10万人あたりの医師数も右肩上がりの推移を見せているものの、岐阜県内の医師の分布には偏りがあり、岐阜市を中心とする都市部では医師が充実している一方で、飛騨地方などの山間部や過疎地域では医師不足が顕著な状況です。特に、高齢化が進む地方部では、在宅医療や地域包括ケアの需要が高まりつつあるため、地域医療体制のさらなる充実が必要とされています。

また、入院対応が可能な病院の減少と、外来診療を中心としたクリニックの役割の重要性が増していることから、今後は訪問診療や在宅医療の充実を含めた地域医療の強化が求められるでしょう。

4.岐阜県の医療圏の特徴

岐阜県の医療圏は、岐阜医療圏、西濃医療圏、中濃医療圏、東濃医療圏、飛騨医療圏の計5つの二次医療圏で構成されています。主要な大病院としては、大垣市民病院、岐阜県総合医療センター、岐阜大学医学部附属病院などがあり、これらの施設は病床数の多さと高度医療の提供能力で地域医療を支えています。個別に見ていきましょう。

●岐阜医療圏

岐阜市を中心としたエリアで、県内最大の人口を有する都市圏です。岐阜県総合医療センターや岐阜大学医学部附属病院があり、高度な専門医療を提供しています。またがん治療、循環器疾患、脳神経疾患の専門医療が充実しており、救急医療体制も整備されています。一方で、都市化が進む一方で高齢化率も上昇しているため、在宅医療や訪問診療の需要が今後さらに高まると予想されます。

●西濃医療圏

大垣市を中心としたエリアで、大垣市民病院が病床数・医療機能ともに充実しています。地域包括ケアシステムの構築に力を入れており、在宅医療と介護サービスの連携が進められています。高齢化の進行に伴い、老年医学や慢性疾患管理の充実が求められています。また山間部では医療機関の数が限られ、医療アクセスに課題があるため、移動診療や訪問診療の強化が必要です。

●中濃医療圏

関市や美濃市を中心としたエリアで、中規模の医療機関が多く、地域密着型の医療体制が整っています。高齢化率が高く、介護施設との連携が求められる一方で、訪問看護や在宅医療の充実が進んでいます。ただ都市部と山間部が混在しているため、医療アクセスの地域格差が課題となっており、時代のニーズに合わせテレメディスン(遠隔医療)の導入が進められるなど、山間部への医療提供体制の強化が図られています。

●東濃医療圏

多治見市や中津川市を中心としたエリアで、愛知県名古屋市への通勤圏に位置しているため、都市部との医療連携が特徴です。他県の大規模医療機関との連携が強化されており、高度医療を受けやすい環境が整っています。一方で、高齢化が進行する中、在宅医療や介護との連携が求められており、地域包括ケアの充実が課題です。医療機関の偏在が見られるため、訪問診療や移動診療の充実が必要です。

●飛騨医療圏

高山市や下呂市を中心とした山間部エリアで、人口密度が低く、高齢化が進んでいるのが特徴です。医療機関の数が限られており医師不足は深刻で、訪問診療や移動診療が医療提供の中心となっています。高齢化率が全国平均を大きく上回っているため在宅医療の需要が高く、地域包括ケアシステムの導入、老年医学の充実や介護サービスとの連携が不可欠と力を入れています。

このように、岐阜県内の医療圏は、都市部と山間部で医療資源の分布に大きな格差があることが特徴です。都市部では高度医療が充実している一方、山間部や過疎地域では医師不足が深刻化し、高齢化も急激に進行しているため、在宅医療や訪問診療の需要が急速に高まっています。また、医療機関の偏在で医療アクセスの地域格差が課題となっています。こうした背景から、岐阜県では医療圏ごとの連携を強化し、医療資源の効率的な配分や在宅医療の推進に力を入れています。

5. 県庁所在地「岐阜市」の医院・クリニック開業動向

岐阜市の特徴

岐阜県の県庁所在地である岐阜市は、県内最大の人口を有し、経済・文化・教育の中心地として発展を遂げてきました。2024年10月時点の人口は約400,000人で、中部地方の主要都市としての地位を確立しています。市内には北部、中部、南部、東部、西部の5つのエリアがあり、それぞれが異なる特色を持っています。この岐阜市の特徴について、交通の利便性、商業的な観点、教育環境の3つの視点から見ていきましょう。

①. 交通の利便性

岐阜市は、交通インフラが非常に整備されている都市と言えるでしょう。名古屋市や大阪市、東京都などの主要都市へのアクセスが良好である点は、大きなポジティブポイントです。JR東海道本線を利用すれば、名古屋駅まで約25分、大阪駅までは約1時間10分、東京駅までは約2時間30分で到着可能です。これにより、ビジネスや観光での利用が非常に便利であり、人が活発に行き来する立地となっています。また、市内には充実したバス路線があり、長良川温泉や金華山などの主要な観光スポットへのアクセスも良好です。観光客の往来が多いため、観光客向けの診療や急な体調不良に対応するクリニックの需要も見込まれます。

さらに、岐阜市内は平坦な地形のため、自転車の利用が盛んで、レンタサイクルのサービスも充実しています。地元住民の移動手段として自転車利用も多い傾向があります。主要なサイクリングルート沿いやバス停付近の立地に注目すると、通院の利便性を高めるポイントとなります。また、岐阜駅周辺には高速道路のインターチェンジがあり、車でのアクセスも快適です。このような交通の利便性の高さは、通勤・通学のしやすさだけでなく、患者の来院しやすさにもつながり、医院・クリニックの開業にとって大きなメリットとなっています。

②. 商業的な観点

岐阜市は、商業活動が多様で活発な都市でもあります。岐阜駅直結の「岐阜駅バスターミナルビル」には多数の百貨店、専門店、レストランが入居しており、買い物客や観光客の集客力が高いエリアとなっています。また、2019年には大型商業施設「アクティブGifu」がオープンしており、新しい商業エリアとして注目されています。こうした商業施設の充実は、ショッピングのついでに通院できる利便性を提供し、幅広い年齢層の患者をターゲットにしたクリニックの開業に有利です。

また観光地としても有名な長良川温泉周辺には、温泉旅館や土産物店が並び、観光客や地元住民の交流の場となっています。観光地に隣接するクリニックは、観光客の急病や怪我に対応することができるため、急患対応の需要が高まることも考えられます。さらに伝統工芸品の多い岐阜市は、岐阜提灯や美濃和紙、岐阜和傘などの文化的な要素を含んだ商業環境が形成されています。これら地域文化に根ざした商業環境の活発さは、地域経済の活性化に寄与するだけでなく、クリニックの立地選びにおいても集患力を高める要素となっています。人通りが多いエリアに開業することで、新規患者の獲得やリピーターの確保が期待できるでしょう。

③. 教育環境

岐阜市は、教育環境が充実している都市でもあります。国立の岐阜大学をはじめ、岐阜薬科大学、岐阜聖徳学園大学などの高等教育機関が集積しており、若年層やファミリー層の流入が多い地域です。また、進学校として知られる岐阜県立岐阜高等学校があり、教育水準の高さも伺えます。こうした教育環境の充実はファミリー層の定住を促進し、小児科や産婦人科、内科などのクリニックの需要を支える要因となっている、とも考えられます。

また、治安が良く子供が安心して暮らせる環境が整っており、子育て世代に人気の地域でもあり、診療圏をしっかりと調査しニーズを把握することで、小児科・内科・産婦人科などのクリニックは安定した患者層の獲得が期待できます。ほか大学も多いため、若年層向けの診療科目の需要も見こめ、ターゲットを絞った開業戦略の展開も可能です。

岐阜市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」を見ると、岐阜県全体の診療所数が1,598施設であるのに対し、岐阜市の診療所数は398施設となっています。これは、岐阜県全体の約24.9%を占めており、県内の診療所の4分の1が岐阜市に集中していることがわかります。都市部に医療資源が極めて集中していることが読み取れ、岐阜市が県内の医療の中心地であることを示しています。さらに、人口10万人あたりの診療所数を確認すると、岐阜県全体が82.8施設であるのに対し、岐阜市は100.5施設となっています。これは、県全体の平均を大きく上回っていることを示しており、都市部における医療アクセスの充実が顕著です。このことから、岐阜市は県内で最も医療資源が充実しているエリアであり、幅広い医療ニーズをカバーしています。

診療所数の多さが専門性の高い診療科目の充実にもつながっている傾向があり、内科、小児科、皮膚科、整形外科など、幅広い診療科目が網羅されています。特に高齢化が進行する中で、在宅医療や訪問診療のニーズが高まっているため、在宅医療に対応した診療所の増加が見られます。さらに都市部では生活習慣病やメンタルヘルスの需要に応えるため、内科、心療内科、精神科のクリニックの需要が増加しています。こうした背景から、岐阜市は県内外からの患者を広く受け入れる医療の拠点として機能しており、医院・クリニックの開業においても大きな可能性を秘めた地域と言えるでしょう。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると岐阜市の診療所数は、357施設で、岐阜県内の他の都市(市町村)と比べても多い施設数です。人口が多く商業も活発なエリアのため、医師が開業しやすい環境であるのがその理由と考えらえます。なお診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の218施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の93施設と小児科系の93施設です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の23施設です。

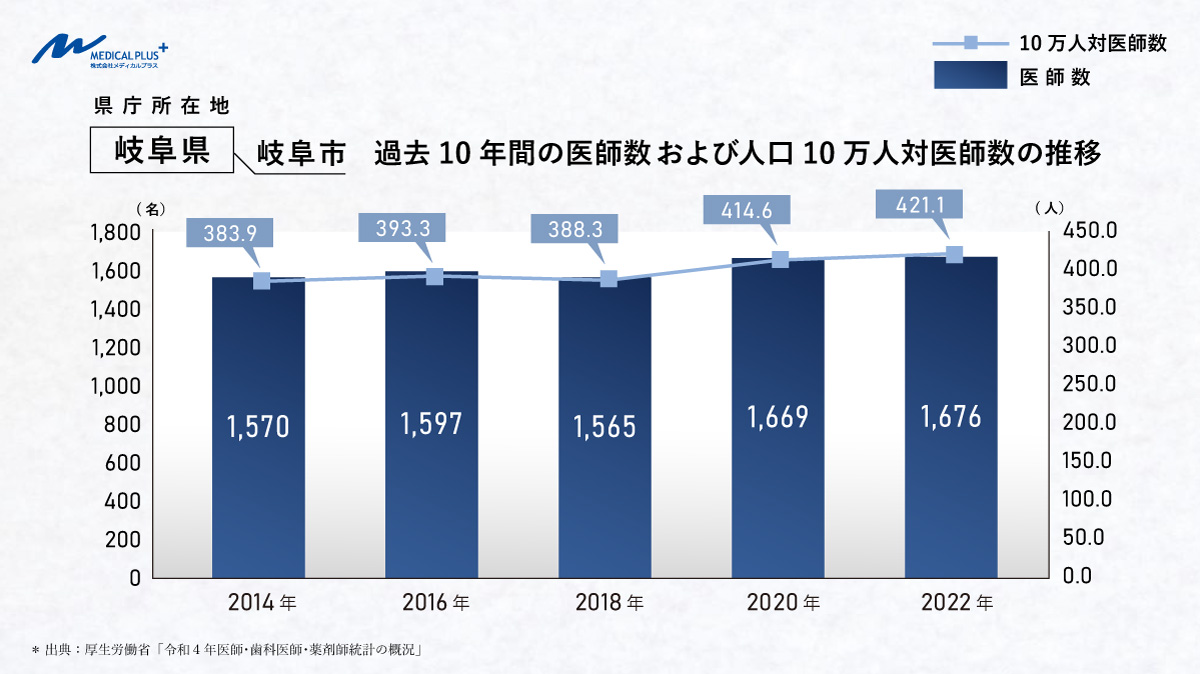

岐阜市の医師数とその推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、岐阜県全体で医療施設に従事する医師数が4,505名である中、岐阜市で医療施設に従事する医師数は1,676名となっています。これは岐阜県全体の約37.2%を占めていますので、県内の医師の約4割が岐阜市に集中している計算になります。また、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、岐阜県全体が231.5人であるのに対し、岐阜市は421.1人となっています。全国平均を大きく上回る水準であり、岐阜市が県内外からも患者を広く受け入れ、医療の拠点として貢献度高く機能していると言えるでしょう。

さらに医師数の推移に注目すると、2014年の1,570名から2022年の1,676名へと106名増加しており、年々着実に増加しています。特に2020年以降は400人を超え、右肩上がりの推移を見せており、岐阜市が安定して医療従事者を確保していることが分かります。

この背景には県庁所在地としての都市機能の充実や、高度医療を提供する施設が集積していることがあげられます。

岐阜市の医師数は増加傾向にあり、人口10万人あたりの医師数も高水準を維持しています。都市部に高度医療を担う総合病院や専門クリニックが集中しているため、専門性の高い診療科の充実が見られます。一方で、岐阜市内でもエリアによって医療資源の偏在があり、岐阜駅周辺や中心部に医療機関が集中する一方で、郊外や山間部では医療アクセスの格差が存在している点は、課題となっています。特に高齢化が進行している地域で在宅医療や訪問診療の需要が高まっているため、岐阜市は開業希望の医師にとって、非常に経営ののびしろ高いエリアであると考えられます。交通の利便性、商業の活発さ、教育環境の充実という都市の強みを生かし、患者層のターゲティングや診療科目の選定を戦略的に行うことで、安定した開業成功が期待できると言えるでしょう。

6.その他岐阜県の開業動向のまとめ

岐阜県は、都市部と地方部で医療資源の偏在が見られ、岐阜市に医師や診療所が集中する一方、飛騨医療圏などの山間部では医師数が不足しています。特に、岐阜市では診療所数が充実しており、人口10万人あたりの診療所数が全国平均を上回る水準にあるため、都市部での競争は激化しています。一方、飛騨医療圏などの地方部では医療アクセスの格差があり、在宅医療や訪問診療の需要が高まっているため、地域包括ケアの充実が課題となっています。

また、岐阜県全体で後継者不足の診療所が増加しており、継承開業を選択肢に入れることで、既存の患者基盤や医療スタッフを引き継ぎながらのスムーズな開業が可能です。特に、飛騨医療圏は医療資源が不足しているため、新規開業のチャンスが広がっており、地域貢献と経営の安定を両立できるエリアです。岐阜県で新規開業を検討する際には、地域ごとの医療ニーズを見極め、競争が激しい岐阜市と医療資源が不足している地方部の特性を踏まえた開業戦略が求められます。

開業の際には、新規開業のほか、継承開業という手段を選択肢に入れることで、低コストでの開業と地域医療の未来を担い手となる方法もあります。メディカルプラスは、後継者不在のクリニックと、地域医療への貢献を志す医師との懸け橋となりたいという想いのもと、生まれました。継承開業にご興味のある先生は、ぜひお気軽にお問合せからお寄せください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは先生方の継承開業に際し、案件ごとにしっかりと掘り下げたエリア別の診療圏調査を行わせていただきます。