北海道の医院開業動向

全国最大の面積を誇る“北の大地”・北海道は、札幌市のように集患性と診療科選択の幅がある一方で、道北や道東では新たな医療の担い手が求められています。広さゆえの戦略性、地域ごとのニーズの違い、多様な選択肢。開業のかたちはエリアによって大きく変わります。少し足を延ばせば大自然が広がる北海道で、自分らしい開業スタイルを描くための視点に、最新データをご活用ください。

北海道・東北の譲渡案件一覧をみる 北海道の譲渡案件一覧をみる

北海道・東北の譲渡案件一覧をみる 北海道の譲渡案件一覧をみる1. 北海道の基本情報と特徴

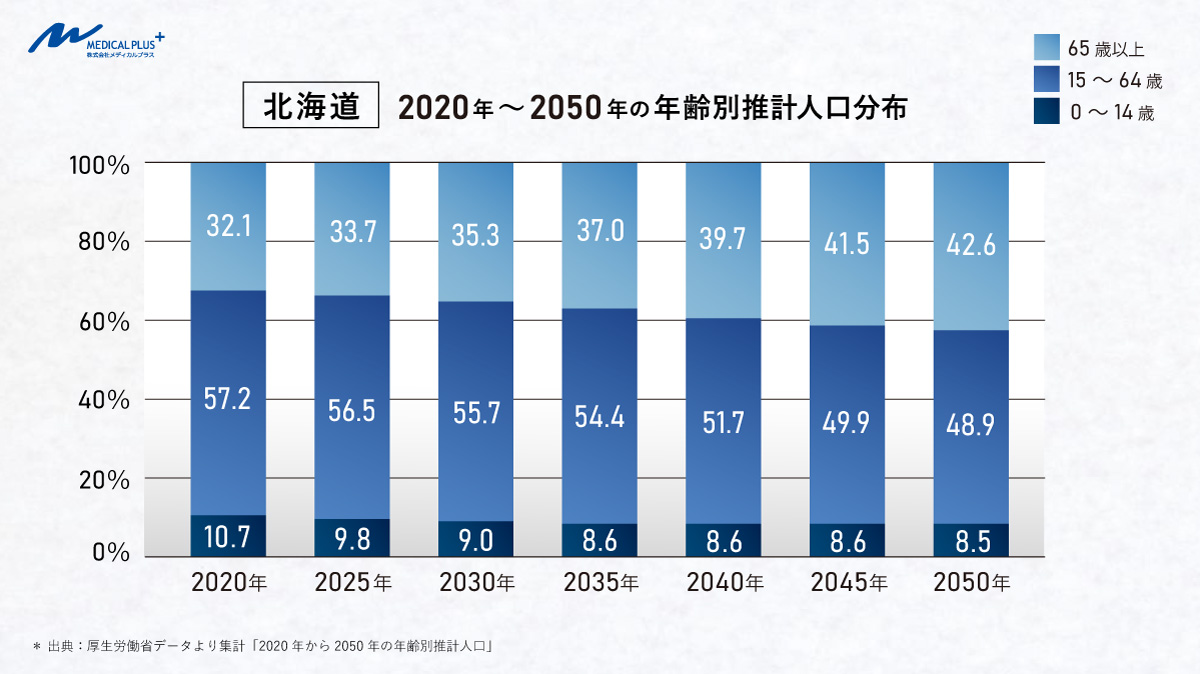

●年齢別推計人口

北海道の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、全国の中でも少子高齢化が早くから進んでいる地域であることがわかります。2020年時点では、0~14歳が10.7%、15~64歳が57.2%、65歳以上が32.1%を占めていましたが、2050年には15~64歳の割合が48.9%に減少し、65歳以上は42.6%に達すると見込まれています。このように生産年齢人口が減り、高齢者の割合がさらに高まる中、2050年には65歳以上の高齢者が全体の4割を超えると見込まれており、道民の5人中2人が高齢者という社会構造も視野に入ってきます。

日本国いずれの都道府県も抱える少子高齢化問題ですが、北海道も例にもれず、こうした人口構造の変化が医療提供体制に大きな影響を与えると考えられます。特に広大な面積をもつ北海道では医療資源が都市部に偏っており、すでに地方部では医師不足が深刻化しています。今後は、働き手の減少と高齢化の進行が重なり、医療人材の確保が一層難しくなることが予想されます。また、少子高齢化社会に真摯に向き合い、医療ニーズの変化に対応することも必要です。在宅医療や訪問診療の需要が高まりつつある中で、冬期の移動制限や積雪の影響など、地域特有の事情にも配慮した体制づくりが欠かせません。北海道のように、自然環境と距離的なハードルがある地域では、医療・介護連携の仕組みが重要になってきます。

一方で、札幌市を中心とした都市部では医療インフラが比較的整っており、開業場所としての選択肢も多様です。新規開業のほか、今後の高齢化を見据えたうえで既存の診療所を引き継ぐ「継承開業」も有効な選択肢として注目されはじめています。

.jpg)

●面積

83,422.23㎢(全国第1位)〔2024年1月時点〕

● 人口

5,222,000人(全国第8位)〔2022年10月時点〕

● 道庁所在地

札幌市

● 政令指定都市

札幌市

● 道内の市町村数

35市129町21村

●気候

北海道は、四季の変化がはっきりしており、特に夏は湿度が低く、過ごしやすい日が続きます。梅雨がほとんどなく、6〜7月の晴天率も高いため、開業後の生活環境としても魅力のある地域です。一方で、冬はしっかりと積雪があり、地域によっては根雪の期間が続くなど、寒冷地特有の気候も見られます。ただし、札幌市などの都市部では除雪体制や公共交通インフラが整っており、生活や通院への影響は抑えられています。気候帯は太平洋側・日本海側・オホーツク海側などに分かれ、開業地の選択肢も幅広いのが北海道の特徴です。

●観光

北海道は、富良野のラベンダー畑、知床五湖、宗谷岬、阿寒湖温泉など、多彩な自然景観と観光資源に恵まれています。釧路湿原ではタンチョウヅルが舞い、旭川の旭山動物園や函館の夜景、小樽運河などは定番スポットとして根強い人気があります。札幌市内でも時計台や大通公園、北海道神宮、さっぽろ雪まつりといった見どころが充実しており、都市と自然の両方を楽しめる環境です。

.jpg)

●歴史

1869年、蝦夷地から「北海道」へと改称され、開拓使の設置をきっかけに全国からの入植が始まりました。命名には探検家・松浦武四郎の提案が影響したとされ、「北加伊道」が語源になったとも言われています。札幌では、屯田兵による街づくりが進められ、サッポロビール博物館や時計台といった開拓期の歴史を今に伝える建物も現存。先住民族であるアイヌ文化も含め、多様な背景が融合することで、北海道特有の寛容で開放的な地域性が形成されてきました。

●自然

北海道には、大雪山や日高山脈、層雲峡、摩周湖、支笏湖といった壮大な自然環境が広がります。道東の釧路湿原は日本最大の湿原で、絶滅危惧種の生息地としても知られています。札幌市内も自然との距離が近く、豊平川や藻岩山、円山原始林など、日常の中で四季の変化を感じられる場所が点在しています。自然と都市が穏やかに共存するこの環境は、生活にゆとりをもたらし、開業後の暮らしにも豊かな彩りを加えてくれます。

.jpg)

●産業

道内全体では、農業・漁業・林業など一次産業が根づく一方で、札幌市や旭川市を中心にサービス業・卸売業・不動産業など第三次産業も発展しています。

ジャガイモやトウモロコシ、牛乳などの農畜産品は全国的にも知られ、オホーツクや噴火湾ではホタテや昆布といった水産資源の水揚げも盛んです。札幌では医療・教育・観光も地域経済を支える柱となっており、エリアごとの産業構造に応じた開業スタイルを描きやすい地域です。

●特産

北海道は、食の魅力に富んだ地域です。夕張メロン、十勝のチーズ、富良野ワイン、オホーツクのホタテや釧路のサンマなど、道内各地で地域色豊かな特産品が育まれています。札幌では札幌ラーメン、ジンギスカン、スープカレー、サッポロビールなど、暮らしの中で気軽に楽しめる味覚も充実。開業地としての検討だけでなく、住まいとしての魅力も感じられる地域です。

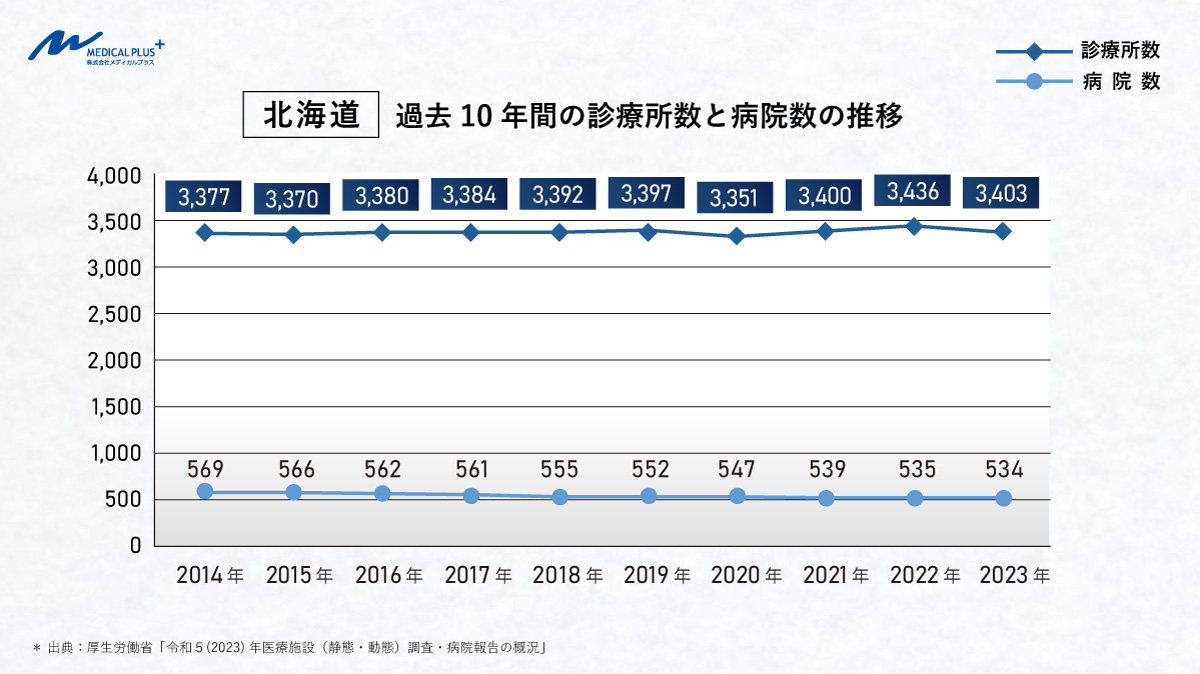

2.北海道の診療所数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、北海道内の病院数は534施設で、全国8,122施設のうち約6.58%を占めています。また、一般診療所数は3,403施設で、全国104,894施設のうち約3.24%となっています。グラフは、北海道における過去10年間(2011年~2020年)の病院数および診療所数の推移を示したものです。この10年間で、病院数は569施設から534施設へと35施設減少しており、減少傾向が続いています。一方、診療所数は3,377施設から3,403施設へと微増しており、全国的に見ても比較的安定した推移です。2017年を底に、再び回復の兆しも見られます。また、北海道全体の人口10万人あたりの一般診療所数は66.8施設で、全国平均の84.4施設と比べると低めの水準にあります

このように、病床を持つ病院は減少している一方で、外来診療を主とするクリニックは微増という状況です。特に札幌市では医療機関の集積が進んでおり、人口10万人あたりの医師数や診療所数も道内平均を大きく上回る水準にあります。一方で、道北・道東・道南の郡部では、人口減少とともに医療機関数の維持が難しくなっており、地域によって開業環境に大きな差があるのも北海道の特徴といえるでしょう。

冬季の生活環境や交通事情の考慮は、北海道で開業する際には特に検討すべき点です。札幌圏では都市機能が整備されていることから、通年を通して安定的に診療を行いやすいエリアとして人気がありますが、慎重に立地を選ばないと競合の可能性が高まるため注意が必要です。全体として診療所数が比較的安定している北海道では、医療資源が集中するエリアとそうでないエリアのギャップが今後の医療提供体制を左右する要素となるため、「どの地域でどのような診療科目を展開するか」が、開業検討時の重要な視点となるでしょう

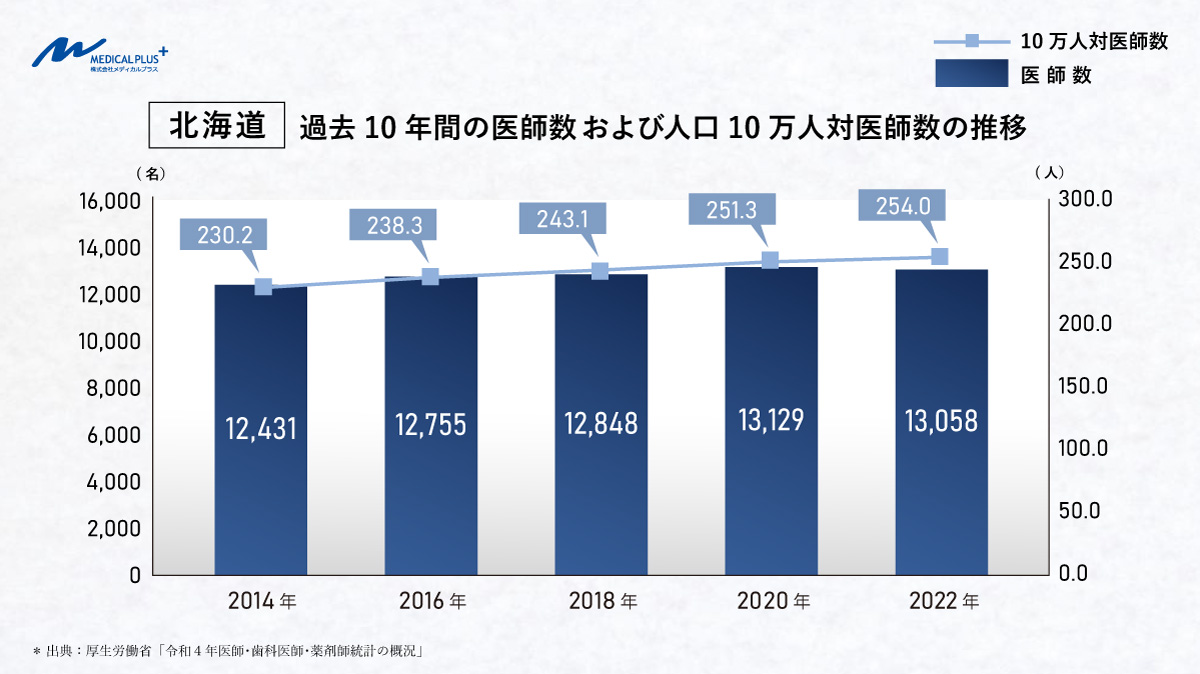

3.北海道の医師数と推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、北海道で医療施設に従事する医師数は13,058名で、全国327,444名のうち約3.99%を占めており、全国第7位となっています。2014年の12,431名から627名増加しており、医師数は着実に増加傾向を見せています。また、人口10万人あたりの医師数は254.0名で、2014年の230.2名から23.8名の上昇となっており、年を追うごとに改善が見られます。以下グラフは、過去10年間の北海道における医師数と人口10万人あたりの医師数の推移になります。

北海道全体でみると医師数の増加が続いており、人口あたりの医師数も全国平均を上回る水準にあります。ただし、医師の分布には地域差が見られ、札幌市など雪対策の取られている都市部に医療資源が集中している一方で、道北・道東・道南などの地方部では医師の不足が依然として課題となっています。特に冬季の移動制約や広大な距離の問題もあることから、地方では通院のしやすさを補う在宅医療や訪問診療の整備が急務です。札幌市では医師1人あたりの診療所数も多く、診療科目によっては競争が見込まれる一方で、地域によっては医療提供体制の維持そのものが問われるケースもあります。

こうした背景を踏まえ、開業を検討する際には、「都市部での特色ある診療展開」または「郡部での地域密着型診療」など、エリアごとに異なる戦略的な検討が必要とされます。そして今後の北海道における医療提供のあり方を左右する視点として、医師数の「増加傾向」と「地域間格差」の両方に目を向けることが重要と言えるでしょう

4.北海道の医療圏の特徴

北海道の医療圏は、南渡島、南檜山、北渡島檜山、札幌、後志、南空知、中空知、北空知、西胆振、東胆振、日高、上川中部、上川北部、富良野、留萌、宗谷、北網、遠紋、十勝、釧路、根室の計21の二次医療圏で構成されています。日本で最大の面積を誇る北海道では、地域ごとの地理的条件や人口密度の差が大きく、各医療圏の性質や課題も多様です。道内の主要な大病院としては、北海道大学病院、札幌医科大学附属病院、札幌市立札幌病院などがあり、特に札幌市内には高度急性期医療を担う拠点が集中しています。

●札幌医療圏の特徴

道内で最大の人口と医療機関を抱えるエリアであり、医療施設の数、病床数、医療従事者数のいずれにおいても全国平均を上回る水準を維持しています。なかでも、人口10万人あたりの医師数や病院数、薬局・歯科診療所の数は高く、札幌圏の医療リソースの充実ぶりが際立っています。さらに、「さっぽろ医療計画2024」では、在宅医療や新興感染症対応を含む将来的な医療体制の整備が計画されており、行政と市民が連携して医療の質向上に取り組んでいる点も特徴です。地域医療構想に基づき、病床機能の転換や医療機関の再配置も進められており、都市型の医療圏として今後も注目される地域です。

●北海道の広域医療圏に見られる3つの特徴

①. 冬季対応の医療体制

道内の多くの医療圏では、積雪や低温など冬季特有の条件に対応した医療体制が整備されています。救急搬送、訪問診療、除雪計画を含めた通院支援など、地域の実情に即した体制が組まれています。

② .広域カバレッジの必要性

広大な道内では、医療提供体制の“面”を維持するために、各地に分散配置された地域中核病院が機能分担をしながら運営されています。道東や道北など、人口密度が低い地域ほどこの傾向が顕著です。

③ .遠隔医療の活用

離島や山間部を含む地域が多いため、遠隔診療やICTを活用した医療サービスが積極的に導入されています。特に、宗谷、根室、北網医療圏などでは医師偏在の補完手段として制度的にも整備が進められています。

このように、北海道の医療圏は、“人口集積と医療資源が豊富な札幌医療圏”と、“医療アクセスの確保が課題となる地方医療圏”が共存していることが大きな特徴です。開業を検討する際には、都市部においては診療科や立地戦略による差別化が求められる一方、地方圏では地域ニーズに応える医療提供と柔軟な診療スタイルが重視されます。それぞれの医療圏がもつ地理的特性や将来計画を把握した上で、地域に合った形での開業戦略を描くことが、北海道でのクリニック展開においては不可欠といえるでしょう。

5. 政令指定都市「札幌市」の医院・クリニック開業動向

北海道の県庁所在地であり、道内最大の都市である札幌市。2024年時点の人口は約195万人を超え、北海道全体の人口の約3分の1が集まる地域で、政治・経済・医療・教育の中心地としての役割を担っています。1972年には政令指定都市に移行し、現在は10の行政区を有しています。ここでは、札幌市の医院・クリニック開業動向を「交通の利便性」「商業的な観点」「行政区の特徴」の3つの視点から見ていきます。

①.交通の利便性

札幌市は、国内外からのアクセス性に優れた都市です。最寄りの新千歳空港からはJR快速エアポートで札幌駅まで約40分で直結しており、空路から市街地への移動もスムーズです。市内には地下鉄3路線(南北線・東西線・東豊線)が張り巡らされており、通勤・通学にかかる時間が比較的短く、生活動線が整理されている点も魅力です。また、市電(路面電車)やバス網も整っており、公共交通機関による移動の利便性が高いことは、患者さんの来院しやすさにも直結します。都市部でありながら、渋滞の影響を受けにくいインフラは、クリニック運営にとっても大きなアドバンテージとなります。

②.商業的な観点

札幌市は、北海道随一の商業都市として多彩な魅力を持ち、四季を通じて多くのイベントが開催されます。とくに冬の「さっぽろ雪まつり」は、国内外から数百万人が訪れる一大イベントであり、市内中心部の回遊性を高める要素ともなっています。また、大通公園やすすきのエリアを中心に、百貨店、専門店、飲食店が軒を連ね、平日・休日問わず人の流れが絶えません。味噌ラーメン、ジンギスカン、スープカレーなどの地元グルメや、狸小路商店街、二条市場、円山動物園など、観光と日常が隣り合うエリア設計は、通院ついでの来院や幅広い年齢層への認知獲得にもつながります。また、市外へ足を延ばせば自然環境も豊富で、週末の過ごしやすさという点でも、開業地としての生活面の魅力が高い都市です。

③.行政区の特徴

札幌市は10の行政区に分かれており、それぞれに異なる人口構成や生活環境、集患動線の傾向があります。

◆中央区:官公庁・商業施設・観光名所が集まるエリアで、札幌の中心部。大通・すすきの・円山公園などを含み、通勤・通学人口も多いため幅広い診療科が成立しやすい。

◆北区/東区:大学や専門学校が集中し、学生やファミリー層が多いエリア。教育機関へのアクセスが良く、小児科や内科のニーズも安定。

◆西区/厚別区/清田区:再開発や新興住宅地の整備が進む地域。ファミリー層の定住が増えており、地域密着型のクリニック需要が見込まれます。

◆南区:自然と温泉地が多く、リゾート的な性格も持ち合わせるエリア。通院頻度の高い高齢者層や、訪問診療との親和性が高い地域です。

◆白石区/豊平区/手稲区:交通利便性と生活環境のバランスが取れており、住宅地と商業が融合する都市型のエリア。駅近やバス停周辺での開業は集患効果が期待できます。

このように、札幌市では行政区ごとの特性を活かした診療科選定や立地戦略が成功のカギとなります。政令指定都市としてのスケールと利便性を活かしつつ、ターゲットを明確にした開業がしやすいのも札幌市の強みです。

札幌市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、北海道全体の診療所数が3,403施設であるのに対し、札幌市の診療所数は1,433施設となっています。これは、北海道全体の約42.1%を占めており、道内の診療所のおよそ2.4施設に1施設が札幌市に集中していることが分かります。都市部に医療資源が極めて集中していることを示しており、札幌市が道内における医療の中枢として機能している様子が読み取れます。さらに、人口10万人あたりの診療所数を比較すると、北海道全体が66.8施設であるのに対し、札幌市は72.7施設と、全道平均を上回る水準となっています。この数値から、都市部における医療アクセスの良さや、患者が診療所を選びやすい環境が整っていることが見て取れます。

札幌市は医療機関の数だけでなく、その診療科の多様性や開業立地のバリエーションにも強みがあります。大通や円山公園、学園都市線沿線など、人口密集地と生活動線が重なるエリアでは集患力のあるクリニックが多く、中心部から少し外れた住宅エリアでは、地域密着型の医療が安定して支持されています。道内で最も医療資源が充実しているエリアであり、多様な開業スタイルに対応できる柔軟性の高さも大きな魅力なため、都市型の診療展開を希望する医師にとっては、競争環境を踏まえつつも戦略的なポジショニング次第で高い安定性が見込めると言えるでしょう。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、札幌医療圏の診療所数は、1,492施設で、北海道内の他の医療圏と比べても多い施設数です。なお、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の785施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の278施設です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の79施設です。

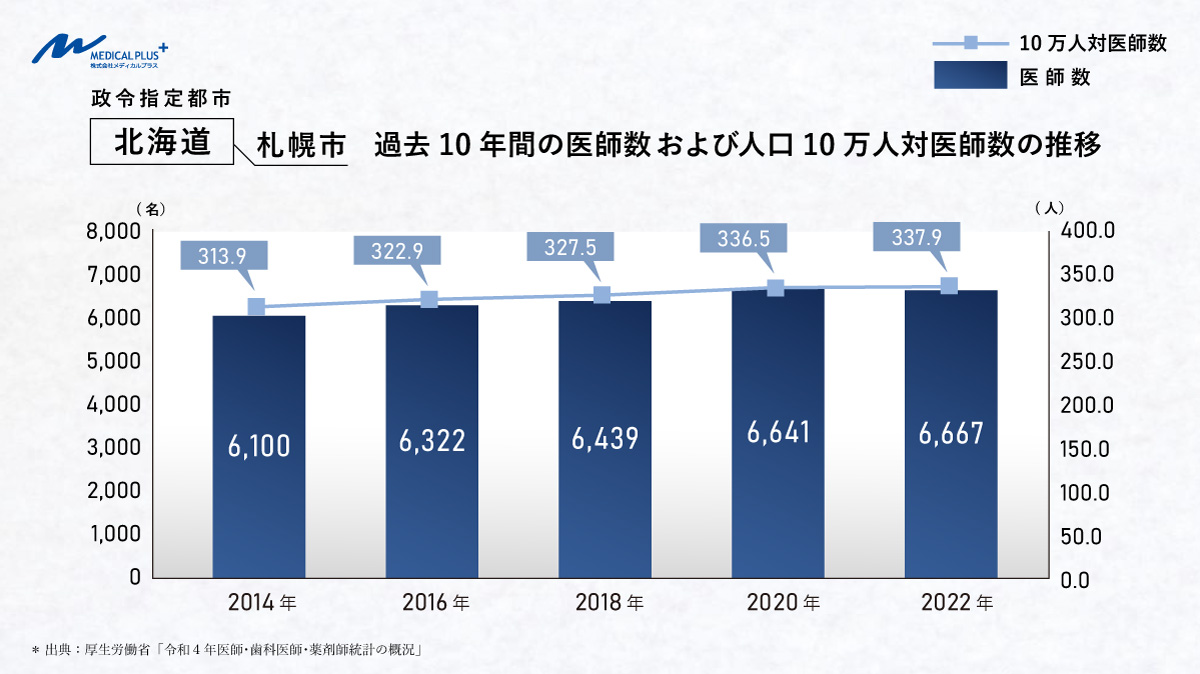

札幌市の医師数とその推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、北海道全体で医療施設に従事する医師数が13,058名である中、札幌市における医師数は6,667名にのぼります。これは北海道全体の約51.0%を占めており、道内の医師のおよそ2人に1人が札幌市で従事している計算になります。また、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、北海道全体が254.0人であるのに対し、札幌市では337.9人となっており、全国平均を大きく上回る高水準です。この数字は、札幌市が北海道における医療提供体制の中心として、診療科の幅広さや医療リソースの集中度において優位性を持っていることを示しています。さらに医師数の推移を見ると、2014年の6,100名から2022年の6,667名まで567名増加しており、着実な増加傾向が見られます。特に2016年以降は毎年100名規模の増加が続いており、札幌市が安定して医療人材を集めていることがうかがえます。

このように、札幌市の医師数は増加基調にあり、人口10万人あたりの医師数も道内および全国平均を大きく上回る水準を維持しています。北海道大学病院や札幌医科大学附属病院をはじめとする高度医療機関が集積しているほか、各行政区に地域密着型のクリニックがバランスよく配置されており、都市全体で多様な医療ニーズに対応できる体制が築かれています。一方で、中央区・北区・豊平区などの都心部に医療資源が集中する傾向があり、南区や清田区などの郊外エリアでは今後の診療所開業による医療充足が期待される地域もあります。特に高齢化が進む郊外や山間部では、在宅医療や訪問診療の需要が増加傾向にあり、通院が困難な患者へのアクセス補完として機能する医療機関が求められています。札幌市は、交通・商業・教育といった都市の基盤が揃った都市であると同時に、人口規模や生活者の多様性から、診療科やターゲット層を柔軟に選べる環境が整っています。医師としての専門性やライフスタイルに合わせた開業戦略を描ける都市として、非常に高いポテンシャルを備えていると言えるでしょう。

6.その他の北海道の開業動向のまとめ

北海道は、面積83,422.23km²と全国で最大の広さを誇り、気候・地理・人口分布も多様です。都市部と地方部で医療資源の偏在が大きく、医師数・診療所数ともに特定のエリアに集中しているのが実情です。特に二次医療圏が21に分かれている点からもわかるように、それぞれの地域で抱える課題や特性は大きく異なります。

診療所数や医師数が比較的安定している都市部では、競合を見越した立地選定や診療科の差別化が必要であり、一方で地方部では医療アクセスの格差や医師不足が深刻化しており、地域密着型の診療や訪問医療の需要が高まっている状況です。特に医療機関の後継者不在問題は道内全域で見られ、今後はクリニックの継承開業が重要な選択肢としてますます注目されるでしょう。すでに高齢の医師が多く、一代限りでの閉院を予定するケースも増加しており、これに伴って昨今では第三者承継(M&A)による診療所のバトンタッチも現実的な課題解決の手段となりつつあります。また、冬季の交通事情や医療圏の広域性を踏まえると、遠隔医療の支援体制に切り込んだ診療スタイルの柔軟性も、北海道で開業を検討するうえでの大きなポイントとなると言われています。医療偏在も課題で、札幌市は道内で最大の医療資源を持つエリアである一方で、他の医療圏では、新たな担い手を必要とする診療所が静かに増えているという現実も見逃せません。開業にあたっては、都市部と地方部それぞれの事情を正しく捉え、自身の診療スタイルと地域のニーズを丁寧にすり合わせることが求められます。

メディカルプラスでは、北海道内での開業を目指す医師の皆様に向け、エリアごとの医療環境を踏まえた診療圏調査と、継承開業のマッチング支援を行っております。新規開業だけでなく、地域の医療を未来につなぐ選択肢として「継承開業」をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※地域医療情報システム(JMAP)では、最新の医療機関情報や統計をご確認いただけます。数値は2020年国勢調査等に基づいており、随時最新に変更されますので、ぜひ活用することをおすすめいたします。