岩手県の医院開業動向

東北の大地に広がる、日本で2番目に広い面積をもつ岩手県。豊かな自然と力強い大地が魅力の一方で、医療資源の地域格差が顕著なエリアでもあります。県庁所在地・盛岡市には医療機関が集まるものの沿岸部や山間部では身近な医療機関が不足し、地域医療の確保が喫緊の課題となっています。震災復興から新型コロナ禍を経て、地域ごとの特性を踏まえた医療の充実が急務であり、都市部での診療所開業から、地域医療を支えるクリニックの開設まで、幅広い選択肢が広がる岩手県の医療環境を、データを交え解説いたします。

北海道・東北の譲渡案件一覧をみる 岩手県の譲渡案件一覧をみる

北海道・東北の譲渡案件一覧をみる 岩手県の譲渡案件一覧をみる1.岩手県の基本情報と特徴

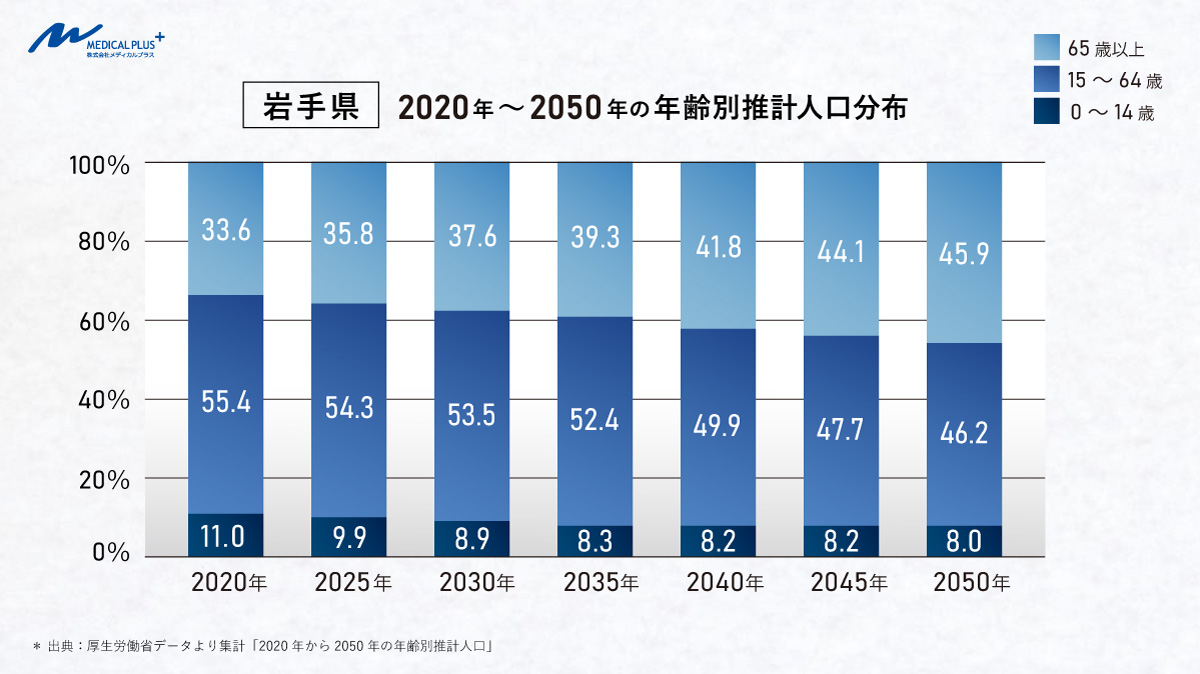

●年齢別推計人口

岩手県の年齢別人口推計(2020年~2050年)をみると、全国的な傾向と同様に少子高齢化が進行し、労働世代である生産年齢人口の割合が減少していくことが明らかになっています。2020年時点では、0~14歳の子ども人口が11.0%、15~64歳の生産年齢人口が55.4%、そして65歳以上の高齢者人口が33.6%を占めていました。しかし、今後は出生数の減少と高齢化の進行が加速し、人口構成の変化がさらに進むと予測されています。

2050年には、0~14歳の子ども人口は8.0%まで縮小し、生産年齢人口も46.2%まで減少する一方で、65歳以上の高齢者人口は45.9%にも達すると見込まれています。つまり、2050年には県内の2人に1人が高齢者となる計算です。特に生産年齢人口の減少は、地域医療を支える人材の確保や医療機関の運営に大きな影響を及ぼす可能性が高く、岩手県全体で医療提供体制の見直しが必要となるでしょう。

全国比で、東北地方は高齢者の割合が加速中です。さらに岩手県は日本の都道府県で第2位という広大な面積を持つ一方で、都市部が少なく、盛岡市をはじめとする内陸部と沿岸部では医療アクセスに格差が生じやすい状況にあります。特に沿岸部は、東日本大震災の影響で医療機関の減少がおこり、復興とともに地域医療をどう維持するかが深刻な課題となっている状況です。またこちらも東北地方全体に言える事ですが、山間部では高齢化が顕著に進行していますので、交通機関の間にあるようなエリアでは医療機関へのアクセスがさらに難しくなっています。

このような状況下において、岩手県では都市部への医師偏在を抑えるとともに、遠隔医療の導入や在宅医療の充実を図れるよう、県をあげて奔走しています。また高齢者人口が急増する中、医療と介護・福祉サービスとの連携をより密接にする取り組みを急務とし、地域医療を支えてくださる医療従事者を、心待ちにしています。

●面積

15,275.04㎢(全国第2位)〔2024年1月時点〕

●人口

1,169,000人(全国32位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

盛岡市

●政令指定都市

なし

●市町村数

14市15町4村(計33市町村)

●気候

岩手県の気候は地域によって異なります。奥羽山脈沿いの山岳地帯は冬の降雪量が多く、日本海側の気候の影響を受けます。北上高地は高原性・盆地性の気候を示し、寒暖差が大きいです。北上川沿いの平野部では、冬の寒さが厳しく、夏は暑い内陸性気候となります。沿岸部は海洋性の気候を持ちますが、宮古市以北では寒流の影響で気温が低く、冷害が発生しやすいです。

●観光

岩手県には歴史と自然に恵まれた観光地が数多くあります。平泉には世界遺産に登録された中尊寺や毛越寺などがあり、日本の仏教文化を象徴する建築や庭園が残っています。また、約1,200年前に坂上田村麻呂が傷を癒したと伝わる花巻温泉や、太平洋に面した浄土ヶ浜なども有名な観光地として知られています。

●歴史

江戸時代、岩手県は南部氏の盛岡藩と伊達氏の仙台藩に分かれていました。明治時代には県域の再編を経て、現在の岩手県が成立しました。県名の由来は、地元に伝わる「羅刹鬼伝説」に基づいています。暴れ回る鬼が神に戒められ、岩に手形を押したことから「岩に手形」→「岩手」という名前が生まれたと伝えられています。

●自然

岩手県の地形は、北上高地と奥羽山脈を中心とする山岳地帯と、それらに挟まれた盆地や平野部に分かれます。北上高地は県東部に広がり、標高1,400m級の山々が連なっています。県西部の奥羽山脈は、八幡平や岩手山など火山地帯を含み、険しい地形を形成しています。沿岸部は北部が断崖絶壁の海岸線、南部はリアス式海岸を特徴とし、豊かな漁場が広がっています。

●産業

岩手県の主要産業は、サービス業、建設業、不動産業、製造業が中心です。産業別就業者割合は、第一次産業が3.5%、第二次産業が29.9%、第三次産業が66.0%を占めています。県内総生産額は約4兆7,396億円に達し、観光業や農林水産業も地域経済をしっかりと支えています。

●特産

岩手県は全国的に有名な農畜産品や工芸品が多くあります。前沢牛や奥州牛は高級和牛として知られ、三陸沿岸では海の幸として牡蠣やわかめの養殖が盛んで、わかめの生産量は全国シェア40%を誇ります。伝統工芸では南部鉄器や秀衡塗、浄法寺漆、久慈琥珀などがあげられます。

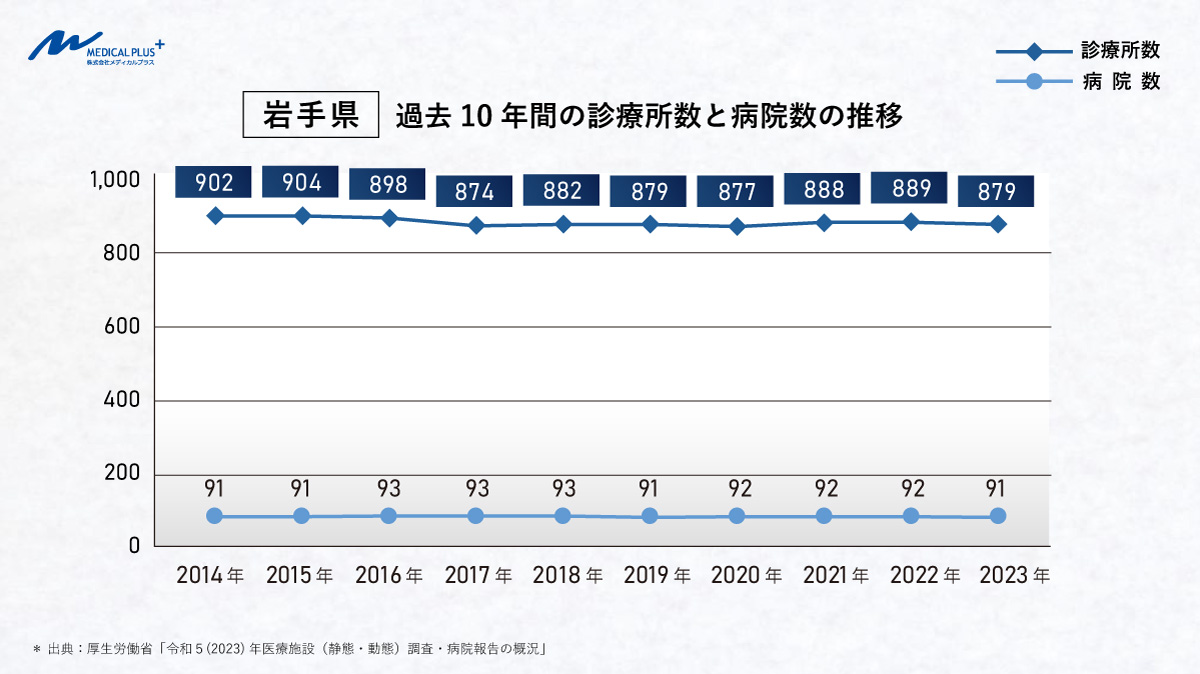

2.岩手県の医療機関数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、岩手県内の病院数は 91施設で、全国8,122施設のうち約1.12%を占めています。また一般診療所数は 879施設 で、全国104,894施設のうち約0.84%を占めています。

同出典元で過去10年間の診療所数の推移を見ると、2014年の902施設から2023年の879施設へと 23施設減少しており、微減傾向が見られます。一方病院数も2014年の91施設から2023年には 91施設へと横ばいで推移しており、病院数の大幅な減少は見られません。また人口10万人あたりの一般診療所数は75.2施設であり、全国平均の84.4施設を下回っています。これにより、岩手県全体としては、診療所数の減少が続いているものの、病院数は維持されており、地域医療体制は一定の安定を保っているように見えます。

しかし、岩手県では病院数は大きく変動していないものの、身近な医療機関である診療所数の減少は地域医療の大きな課題で、特に人口が減少している地域では医療サービスの維持が危ぶまれる状況にあります。後述しますが、県の医師数が増加しているのに対し、診療所数は減少傾向で全国平均も下回っており、特に沿岸部や山間部での医療機関の不足が懸念されます。

こうした背景を踏まえ、遠隔医療の活用や在宅医療の強化など、医療提供体制の多様化が急務となっている状況です。今後も診療所数の減少が続く場合、遠方へ足を運ぶことの難しい高齢者等へ向けて在宅診療や訪問医療の充実が必要になり、医療機関と地域社会が連携して医療サービスを提供する体制づくりが不可欠となります。県の地域医療を維持し、県民が安心して医療を受けられる環境を整備するためには、身近な医療機関である診療所を維持したうえで、福祉との連携のうえ効率的な医療提供体制を構築することが早急に求められているのです。

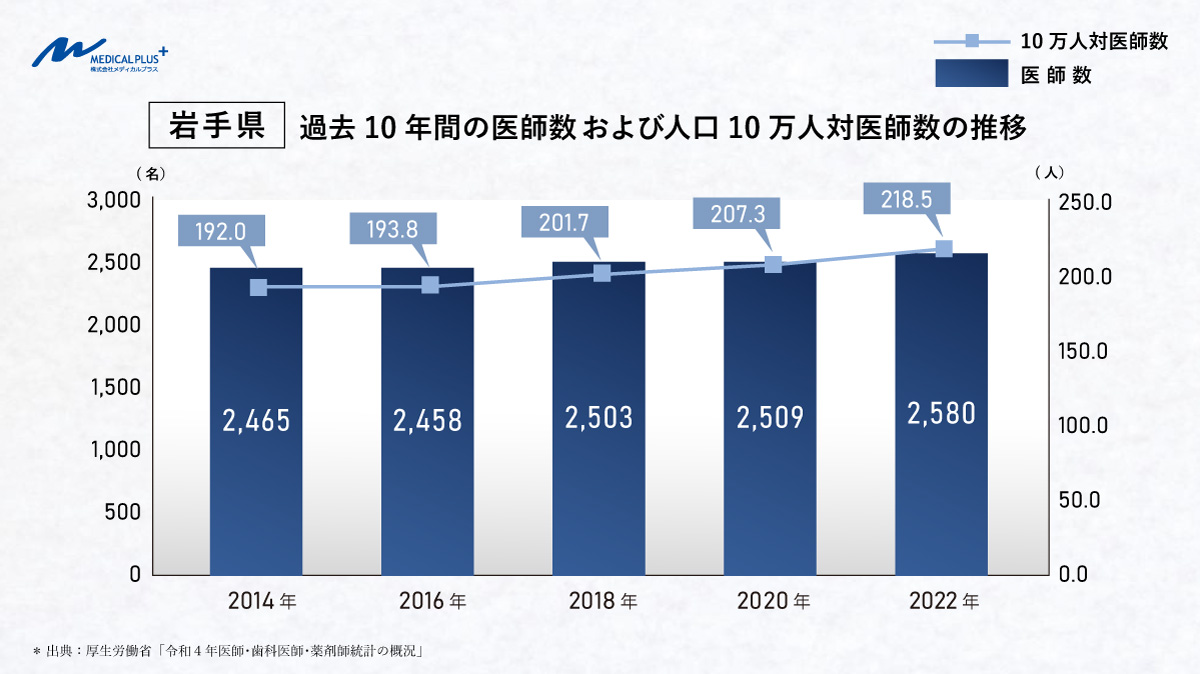

3.岩手県の医師数と推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、岩手県で医療施設に従事する医師数は2,580名で、全国で医療施設に従事する医師数327,444名のうち約 0.79%を占め、全国38位となっています。過去10年間の推移では、2014年の2,465名か2022年の2,580名へと115名増加しており、医師数は安定して増えている傾向にあります。また人口10万人あたりの医師数を見ると、2014年には192.0名でしたが、2022年には 218.5名に上昇しており、約26.5名の増加となっています。

岩手県では医師数が増加傾向にあり、震災からの復興の過程で多くの医療従事者が医療過疎地を支えるようになっています。しかし診療所数の減少と対照的に、医師数が増加していることから、医療提供の場が病院中心になりつつある可能性が考えられます。こうした個人開業医の減少、医師の勤務先が病院に集まる傾向に鑑み、地域医療の継続に大きな課題が生じています。やはりここでも、医療偏在は大きな課題となっているさまが見て取れます。

4.岩手県の医療圏の特徴

岩手県の医療圏は盛岡、岩手中部、胆江、両磐、気仙、釜石、宮古、久慈、二戸の9つの二次医療圏で構成されています。県内には総合病院や専門医療機関が点在し、地域ごとの医療需要に応じた医療提供体制が整備されています。主要な大病院には 岩手医科大学附属病院、岩手県立中央病院、岩手県立大船渡病院などがあり、これらの病院が高度医療を提供し、県内医療の中核を担っています。岩手県の医療圏には、次の3つの特徴があります。

① 地域密着型医療

岩手県では、小規模な病院やクリニックが地域の医療を支えています。特に、都市部以外の地域では、診療所や小規模病院が身近な医療機関として重要な役割を果たしており、住民が日常的な診療を受けやすい環境が整っています。

② 災害医療の充実

2011年の東日本大震災を契機に、岩手県では災害時の医療体制の強化が進められています。災害医療コーディネーターの配置やモバイル医療チームの設置など、緊急時に迅速な医療提供ができる仕組みが整備されており、被災地域でも迅速に医療支援が行える体制が確立されています。

③ 高齢者医療と地域連携の強化

岩手県では、高齢化の進行に伴い、医療と介護の連携がより重視されています。在宅医療や訪問診療の強化に加え、病院・診療所・介護施設が連携し、地域全体で高齢者を支える仕組みが構築されています。また、リハビリテーション施設や療養型病床の拡充が進められており、退院後のケアを地域で支える体制が整えられています。

このように岩手県の医療圏は、盛岡を中心に医療提供体制が整備されている一方で、沿岸部や山間地域では医療機関が不足している地域もあります。そのため、地域医療の充実や医療機関のネットワーク強化が重要な課題となっています。今後は、地域密着型の医療体制をさらに発展させるとともに、災害時の対応力を高め、医療と介護の連携を強化することが急務と言えます。

5. 県庁所在地「盛岡市」の医院・クリニック開業動向

盛岡市の特徴

岩手県の県庁所在地である盛岡市は、県内最大の都市であり、行政・商業・医療の中心地となっています。以下のような特徴があり、開業地としての魅力が高いエリアです。

①. 交通の利便性

盛岡市は東北新幹線の停車駅を擁し、東京から約2時間半でアクセス可能です。さらに、北海道新幹線の利用により、北への移動もスムーズに行えます。市内では いわて銀河鉄道 や JR東日本の各線 が走り、都市内外へのアクセスをサポートしています。加えて、市内バス網が発達しており、市内各地への移動が容易です。高速バスも東京、仙台、秋田などの主要都市と盛岡市を結び、東北自動車道の通過によって自動車でのアクセスも良好です。

②. 商業の中心地

盛岡市は岩手県の商業の中心地として発展しており、 盛岡駅周辺には大型ショッピングセンターやデパート、専門店街 が集中しています。これらの施設は地域住民のみならず、観光客にとっても魅力的なショッピングスポットとなっています。また、 伝統的な商店街 も点在し、地元産品や工芸品、郷土料理を提供する店舗が多く、地域の文化を伝えています。

③. 教育環境の充実

盛岡市には 公立・私立の小中高等学校が多数設置されており、質高い教育を提供しています。また岩手大学や岩手医科大学などの高等教育機関も立地し、地元だけでなく県外からも多くの学生が集まっています。これら大学は地域の医療機関とも連携しており、医学教育の拠点としても重要な役割を担っています。さらに専門学校も複数存在し、多様な分野の専門教育が受けられる環境が整っています。

盛岡市は 交通の利便性・商業の発展・教育環境の充実という三つの特徴を持つ都市であり、東北で開業を検討する医師にとっては、多角度から魅力的なエリアと言えるでしょう。

盛岡市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、岩手県全体の診療所数が879施設であるのに対し、盛岡市の診療所数は258施設となっています。これは県全体の約29.4%を占めており、県内で最も多くの診療所が集積している都市であることが分かります。一方で、人口10万人あたりの診療所数を見ると、岩手県全体では 75.2施設 であるのに対し、盛岡市では 91.2施設 と、県平均を上回る水準となっています。

盛岡市には県内最多の診療所が集まっているものの、人口規模が大きいため、診療所密度としては県全体と比較するとやや高い水準にとどまっています。しかし、総合病院や専門クリニックとの連携が進んでいることから、幅広い診療科目に対応できる医療体制が整っているのが特徴と言えるでしょう。

また、日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得ることができ、開業エリアを決めるうえでの参考になります(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。これによると、盛岡市の診療所数は 226施設 であり、岩手県内の他の都市と比べても多い施設数を誇ります。特に、内科系の診療所が 140施設 で最も多く、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など) 64施設 となっています。最も少ない診療科は、耳鼻咽喉科系と精神科系で 11施設 です。

盛岡市の医師数とその推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、岩手県全体で医療施設に従事する医師数は 2,580名 、そのうち盛岡市の医師数は 782名(県全体の約30.3%) となっています。人口10万人あたりの医師数を比較すると、全国平均 262.1人 に対し、岩手県全体では 256.7人 、盛岡市では 273.4人 となっており、全国平均をやや上回る水準です。

盛岡市は県内の医療の中心地であり、総合病院や大学病院が集積しているため、専門医療の提供体制が整っていますが、2020年に医師数が一時的に大幅に減少した点が特徴的です。この減少について、公表されている資料では明確な要因が示されていませんが、統計方法の変更、医師の異動・引退、または医療機関の再編が影響した可能性があります。

6.その他岩手県の開業動向まとめ

岩手県は全国でも2番目に広大な面積を誇り、県庁所在地である盛岡市は県内最大の都市として、商業や教育、医療の中心地となっています。しかし日本国全体の課題と同様、都市部と比較し沿岸部や山間部では医療過疎が、かなり深刻化している状況にあります。

開業場所の傾向

岩手県内での新規クリニック開業は、盛岡市を中心に進んでいますが、都市部に医療資源が集中している状況に鑑み、医療ニーズの高い地方都市や過疎地域での開業も注目されています。盛岡市では診療所数が増加傾向にあり、開業地としての選択肢が広がっていますが、一方で競争も激しくなっています。震災以降は特に、胆江医療圏や宮古医療圏、気仙医療圏など、医療提供の不足している地域での開業が待たれる状況です。

診療科目の傾向

開業される診療科目としては、内科や整形外科、小児科などが中心ですが、近年ではメンタルクリニックや訪問診療を専門とするクリニックの需要も増加しています。高齢化の進行や生活習慣病の増加、地域医療ニーズの変化が背景にあると考えられます。

今後の展望

岩手県におけるクリニック開業は、都市部のみならず、地方都市や医療過疎地域での展開が切に待たれています。県外から、地域密着型で患者さんに向き合ってくれる医師は心待ちにされており、震災と新型コロナ禍以降の地域医療の立て直しに、県をあげて奔走している状況です。超高齢化社会も大きな課題なため、特に在宅医療や遠隔医療の活用が進むことで、従来の開業スタイルとは異なる医療提供の形態が広がる可能性がございます。

新規開業だけでなく、開業コストを抑えつつ、既存の患者基盤を引き継げるメリットがある、既存クリニックの継承開業も注目されています。これまで歩いて行かれるところにあった、頼れる医療機関の廃院・閉院は、高齢者や小さなお子様をお持ちのご家族には大変な課題です。これから開業を検討する医師にとって、地域医療の現状を踏まえた戦略的な開業計画が求められるなか、経営状態が既にわかる状態で経営をスタートできる継承開業も、ぜひ選択肢に入れていただければと思います。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは先生方の継承開業に際し、案件ごとにしっかりと掘り下げたエリア別の診療圏調査を行っております。