香川県の医院開業動向

全国最小の県土ながら、四国の玄関口として都市機能が集約された香川県。県内最大の人口を擁する高松市を中心に、医療機関や教育機関、行政・交通インフラがコンパクトにまとまっており、暮らしやすさと診療ニーズの両立が可能な地域です。一方で、三豊市や小豆島を含む地方部・離島部では医師不足や医療アクセスの偏りといった課題も抱えています。都市型と地域密着型、それぞれのニーズに応じた多様な開業スタイルが描ける香川県で、将来の医療を支えるクリニック開業の可能性を探っていきましょう。

中国・四国の譲渡案件一覧をみる 香川県の譲渡案件一覧をみる

中国・四国の譲渡案件一覧をみる 香川県の譲渡案件一覧をみる1.香川県の基本情報と特徴

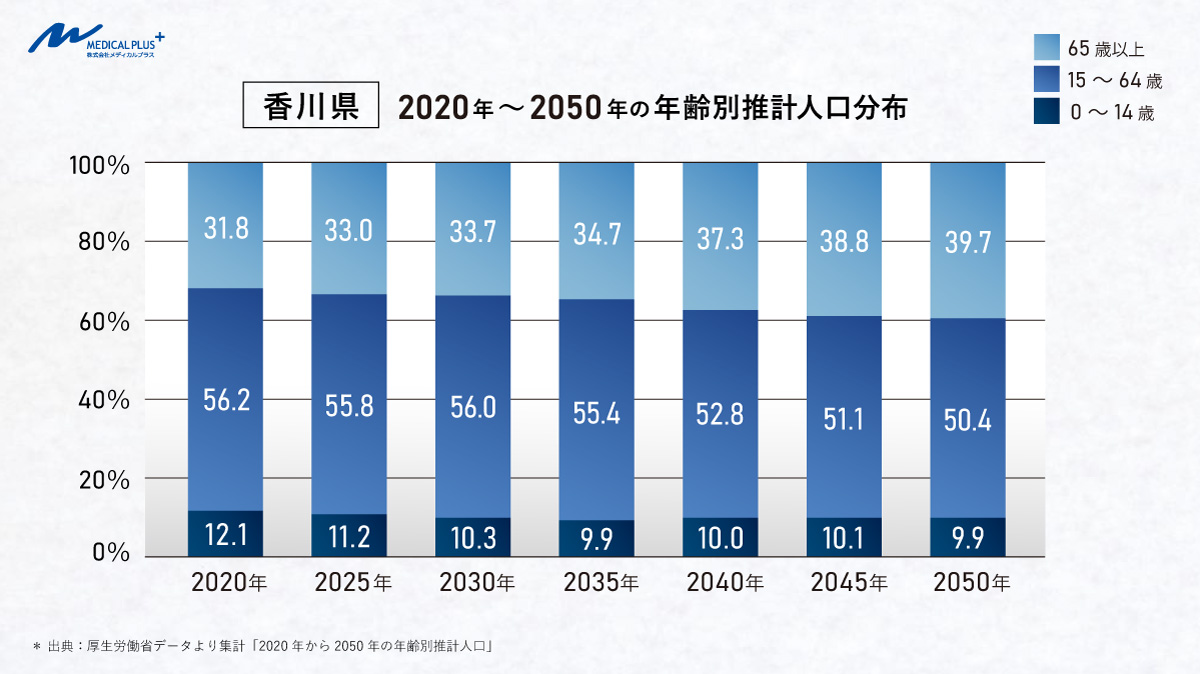

香川県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、全国同様に少子高齢化が進行し、特に生産年齢人口(15~64歳)の比率が徐々に低下していく様子が伺えます。2020年時点では、0~14歳が12.1%、15~64歳が56.2%、65歳以上が31.8%という構成でしたが、2050年には0~14歳が9.9%、生産年齢人口は50.4%に減少。一方、高齢者人口(65歳以上)は39.7%まで上昇すると予測されています。

日本国全体で同じ傾向にあり、香川県も2050年には県民の約2.5人に1人以上が高齢者となる、いわゆる「超高齢社会」へ突入します。現役世代の割合は下がり、地域社会を支える担い手が減少していくことが懸念されます。特に医療分野では、労働人口の減少にともなう医療人材の確保難が今後さらに深刻化していくでしょう。島や郡部においてはすでに医師不足が顕在化している地域がありますが、都市部であってもエリアによっては医療人材が偏ることが予想されます。さらに診療所の後継者問題も見逃せません。現役世代の医師の高齢化とともに、継承先が決まらないまま閉院を迎えるケースが増えていく可能性が考えられます。

患者側も高齢者が増えますので、医療と介護の連携体制を構築していくことが不可欠です。香川県では面積が小さく、比較的アクセスしやすい医療圏を持ちながらも、地理的な制約がある小豆島などでは遠隔医療の活用なども含めた工夫が求められます。今後、香川県での開業を検討する医師にとっては、都市部だけに注目するのではなく、医療資源が不足していくエリアを見据えた持続可能な医業という観点も重要になってくるでしょう。継承開業という選択肢も含め、地域のニーズと向き合った開業戦略がますます求められます。

●面積

1,876.86㎢(全国第47位)〔2024年1月時点〕

●人口

940,000人(全国40位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

高松市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

8市9町(計17市町)

●気候

瀬戸内海に面する香川県は、温暖で降水量が少ない「瀬戸内型気候」に属しています。年間を通じて晴天の日が多く、日照時間が長いことが特徴です。夏は比較的湿度が低く、冬も降雪が少ないため、四季を通じて穏やかな気候が続きます。この過ごしやすい気候は、高齢者を含む幅広い世代にとって暮らしやすく、外来診療を中心としたクリニック運営にも追い風となる要素かもしれません。

●観光

多島美に恵まれた海岸線や、讃岐うどんの食文化をはじめとするご当地グルメ、美術と建築が融合した直島・豊島など、香川県は“観光と文化が交差する地としても注目を集めています。中でも「栗林公園」は、ミシュラン・グリーンガイドで三つ星を獲得した日本庭園として世界的な評価を受けており、琴平町の「金刀比羅宮(通称:こんぴらさん)」は、全国から参拝者が訪れる歴史ある神社です。こうした観光資源は、地域の活性化や商業集積に寄与しており、観光地に隣接したクリニックでは急性疾患や突発的なケガなどに対応するニーズも見込まれます。特に休日・祝日診療や短時間外来などの工夫次第で、柔軟な医療提供の形が構築できる可能性もあります。

●歴史

四国の北東部に位置する香川県は、古代より交通と流通の要衝として発展してきた地域です。古代には「讃岐国」として知られ、平安時代から中世にかけては海上交通の拠点として重要な役割を担ってきました。江戸時代には高松藩や丸亀藩の城下町が形成され、現在も「丸亀城」や「金刀比羅宮」といった歴史的建造物が多く残されています。近代以降は、讃岐うどん文化の定着とともに、食を通じた地域アイデンティティの強化が進み、現代においては「食」「文化」「歴史」が融合した独自の地域性を形成しています。

●自然

温暖な瀬戸内海に面し、多島美と緩やかな丘陵地帯が織りなす景観は香川県ならではの魅力です。大小さまざまな島々が連なる島しょ部では、昔ながらの漁村や棚田が残り、どこか懐かしさを感じさせる風景が広がっています。また、南部には四国山地が控え、海・山・里の自然がバランスよく共存する環境が整っています。都市機能と自然が近接していることは、住環境としての魅力にもつながり、開業地選定においても患者さんの生活動線を考えやすい地域構成となっています。

●産業

伝統的には農業が根付いた香川県ですが、現在ではオリーブ栽培をはじめとする6次産業化や、ICT・エネルギー関連分野の誘致によって多様な産業構造を持つようになっています。製造業では造船や精密機器の生産も行われており、高松市周辺では中小企業を中心とした技術産業も集積。近年ではテレワークの拠点やサテライトオフィス設置も進んでおり、都市部に集中しすぎない就業構造の兆しも見え始めています。一方で医療・福祉分野の需要も年々高まっており、地域密着型の医療体制が“インフラとしての産業”として注目されつつあります。

●特産

香川県の代名詞ともいえるのが、やはり「讃岐うどん」です。県内外からの観光客が食を目的に訪れるほどのブランド力を持ち、製法や食文化の普及活動も盛んに行われています。そのほかにも、国内初のオリーブ栽培地として知られる小豆島では、オリーブオイルや化粧品、オリーブ牛などの関連商品が県の象徴的存在となっています。加えて、さぬき鶏や讃岐もち豚、さぬき米、さらには讃岐塩など、地域資源を活かした多彩な特産品が揃っています。こうした地場産品は、地域ブランドとしての魅力向上につながるだけでなく、「食と健康」をつなぐ観点からも、医療と相性のよい価値を持つ資源といえるでしょう。

2.香川県の医療機関数と推移

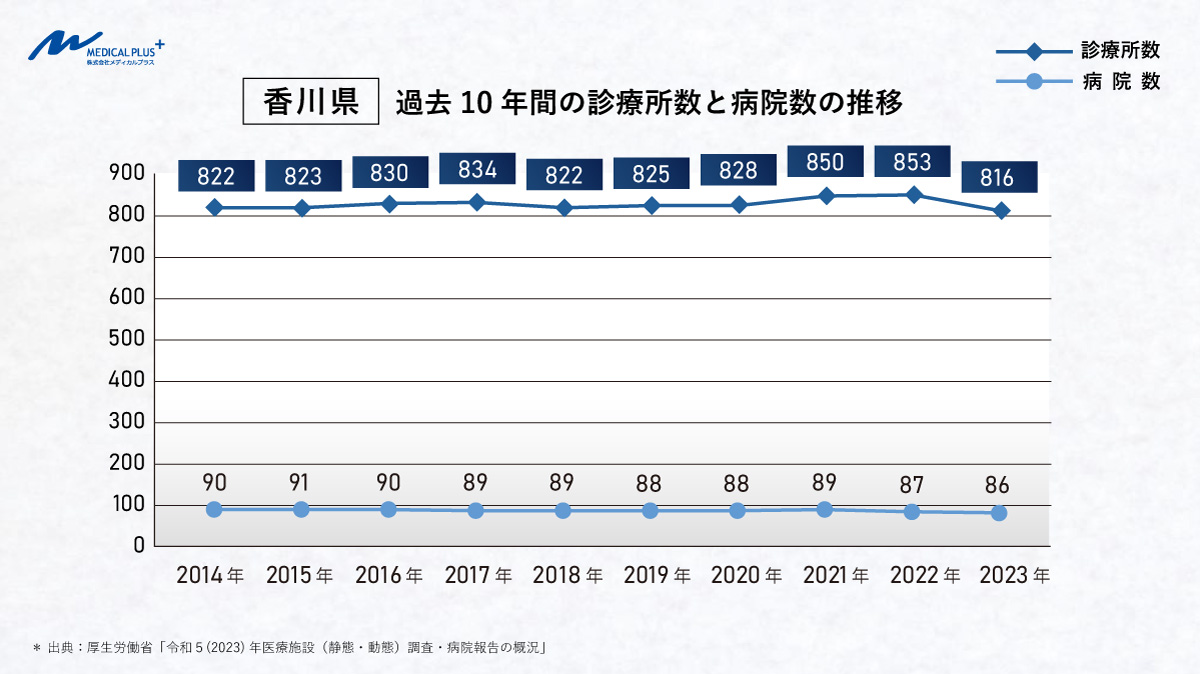

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、香川県内の病院数は86施設で、全国8,122施設のうち約1.06%を占めています。また、一般診療所数は816施設で、全国104,894施設のうち約0.78%を構成しています。以下は、香川県における診療所数および病院数の過去10年間の推移を示したグラフです。

診療所数の推移を見ると、2014年の822施設から2023年の816施設へと10年間で6施設の減少が見られ、ほぼ横ばいからわずかな減少傾向が続いています。特に2022年以降は減少傾向となっており、2023年には816施設となっています。一方、病院数は2014年の90施設から2023年の86施設へと4施設減少しており、こちらも緩やかな減少傾向が見て取れます。また、香川県の人口10万人あたりの一般診療所数は88.1施設であり、全国平均の84.4施設と比較してやや上回る水準です。県全体としては診療所の密度が比較的高いと言えるでしょう。

香川県では、診療所・病院ともに微減傾向が続いており、特に近年はその傾向がやや顕著になりつつあります。これは、後継者問題による閉院や開業控えの影響も背景にあると考えられます。また、医療資源の分布は高松市などの都市部に集中しており、小豆島などの離島部や郡部では医療機関の維持が課題となっています。訪問診療や遠隔医療の活用を通じて、こうしたエリアの医療空白をどう埋めていくかが、今後の重要な論点となるでしょう。開業を検討する医師にとっては、都市部の競争環境と周辺部の医療ニーズを見極めながら、地域への貢献と経営の安定を両立できる立地選定が求められる局面にあります。

3.香川県の医師数と推移

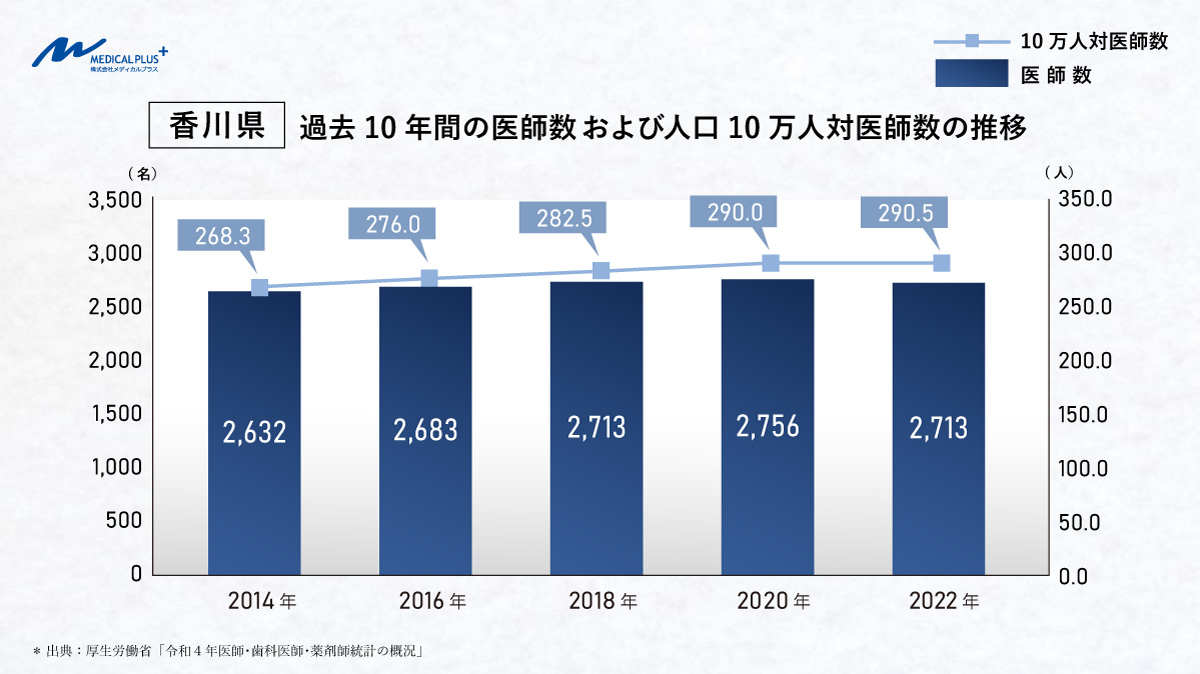

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、香川県で医療施設に従事する医師数は2,713名で、全国で医療施設に従事する医師数327,444名のうち約0.83%(全国第34位)となっています。2014年の2,632名から81名増加しており、医師数の安定した増加傾向が見られます。また、人口10万人あたりの医師数は290.5名となっており、2014年の268.3名と比較して22.2名の上昇となっています。香川県内では医療従事者の確保が一定程度進んでいることがわかりますが、地域間の分布を見ると都市部に偏っている傾向があり、今後も医師の定着と地域バランスの改善が求められます。

このように、過去10年間で香川県の医師数は落ち着いたペースでの増加傾向を見せており、人口10万人あたりの医師数も全国平均を上回る水準で推移しています。ただし、県内の医師の分布には偏りがあり、高松市を中心とする都市部では医師が集中している一方で、小豆島をはじめとした離島部や郡部では医師不足が依然として課題です。特に、高齢化が進む地方部では、慢性疾患管理や在宅医療への対応が今後ますます求められるようになっており、地域包括ケアシステムの強化が重要なテーマとなっています。

また、入院機能を持つ病院の減少が進む中、外来診療を担うクリニックの役割はますます大きくなっており、今後は訪問診療や遠隔医療も含めた、地域に根ざした柔軟な医療提供体制の構築が求められるでしょう。

4.香川県の医療圏の特徴

香川県の医療圏は、高松医療圏・東部医療圏・西部医療圏・三豊医療圏・小豆医療圏の5つの二次医療圏で構成されています。中核病院としては、香川県立中央病院・香川大学医学部附属病院・四国こどもとおとなの医療センターなどがあり、病床規模や専門性の高さを活かして地域医療を支えています。それぞれの医療圏の特徴を見ていきましょう。

●高松医療圏

高松市を中心とした県内最大の医療圏で、香川県立中央病院や香川大学医学部附属病院をはじめ、高度医療機能を有する中核病院が集中しています。診療所数・医師数ともに県内最多であり、幅広い診療科に対応できる体制が整っています。一方で、都市化の進展とともに高齢化も進んでおり、外来診療に加えて在宅医療・訪問診療のニーズが今後さらに高まると予想されます。人口密集地における地域包括ケア体制の強化が求められています。

●東部医療圏

さぬき市や東かがわ市などを含むエリアで、比較的中規模の医療機関が多く、地域に根ざした診療体制が展開されています。ただし、人口10万人あたりの医師数は全国平均を大きく下回っており(約193.4人)、慢性的な医師不足が課題です。今後は、遠隔医療の導入や診療所の継承による担い手の確保を通じて、地域医療の持続可能性を高めることが求められます。

●西部医療圏

丸亀市を含む西部地域では、ある程度医療機関が集積していますが、医師数は全国平均を下回る水準となっています。大規模な病院は限られており、中小規模の医療機関や診療所が地域を支える構造となっているため、在宅医療・訪問診療の担い手が不足すると、地域の医療アクセスに大きな影響が出る可能性があります。地域包括ケアの体制構築が今後の課題と言えるでしょう。

●三豊医療圏

観音寺市や三豊市を含むエリアで、人口減少と高齢化が急速に進行している地域のひとつです。医師数も約233.5人と全国平均を大きく下回っており、将来的な医療体制の維持に懸念が生じています。特にクリニックの継承・後継者確保が急務となっており、地域医療の担い手が不足しないよう支援体制の強化が求められています。

●小豆医療圏

小豆島を中心とした離島エリアで、医療資源の確保が最も困難な地域のひとつです。人口10万人あたりの医師数は約186.8人で、全国平均と比べても大きな開きがあります。物理的な距離・交通の制約から、遠隔医療・巡回診療・船便医療など、柔軟な医療提供体制が必須です。また、医師の定着支援や地域密着型の診療所の継承支援も重要な課題となっています。

このように、香川県内の医療圏は、都市部と地方部・離島部で医師数や診療所数の格差が顕著です。高松市を中心としたエリアでは医療アクセスが充実している一方で、それ以外の医療圏では医師不足や医療提供体制の脆弱さが課題となっています。今後は地域間での連携強化、さらには継承開業による地域医療の持続性確保が、県全体の医療力を支える手段ともなるでしょう。

5. 県庁所在地「高松市」の医院・クリニック開業動向

高松市の特徴

香川県の県庁所在地である高松市は、県内最多の人口を擁し、経済・文化・行政の中枢都市として発展してきました。四国の北東に位置し、本州を結ぶ玄関口としての役割も担っています。高松市の人口は約410,000人(2022年時点)で、四国の中でも比較的人口規模が大きく、都市機能がコンパクトにまとまっているのが特徴です。この高松市の開業環境について、交通の利便性、商業的な観点、教育環境の3つの視点から整理していきます。

①. 交通の利便性

高松市は、瀬戸大橋を経由して本州と直結しており、中国・関西方面へのアクセスが非常に良好です。JR高松駅は四国旅客鉄道の主要拠点であり、高速バスやフェリー網も充実しています。また、高松空港からは東京・沖縄・福岡などへの直行便も運航されており、陸・海・空いずれのアクセス手段も揃った交通の要衝といえます。

市内交通ではバス網が広く展開されており、通勤・通学・通院の足として定着。さらに市街地は平坦な地形が多く、自転車の利用も盛んです。こうした移動しやすい都市構造は、患者さんの通院利便性を高め、外来診療を中心とする開業に適した環境を生み出しています。

また、市中心部には複数の駐車場が整備されており、自家用車でのアクセスもスムーズです。地元住民・観光客いずれにとってもアクセスのしやすさがあり、開業立地としてのポテンシャルは高いと言えるでしょう。

②. 商業的な観点

高松市は、香川県内最大の商業都市であり、「丸亀町グリーン」や「高松シンボルタワー」をはじめとする大型商業施設が集積しています。百貨店、専門店、飲食店がバランスよく揃っており、買い物客や観光客の回遊性も高いエリアです。

また、「さぬきうどん」をはじめとした地元食文化と観光資源の融合によって、国内外からの来訪者が年々増加傾向にあります。特に直島・豊島などのアートツーリズムの拠点として高松港が機能しており、観光客の急病や軽症外来に対応する診療所のニーズも見込まれます。さらに、商業地の周辺にはマンションや住宅街が隣接しており、生活導線と商業導線が重なる点も開業立地としてのメリットです。通院のついでに買い物をする「ついで来院」や、商業圏内での健康相談ニーズなど、幅広い集患アプローチが可能です。

③. 教育環境

高松市には、香川大学や香川県立保健医療大学などの高等教育機関が立地しており、若年層の流入も多い地域です。特に香川大学は医・教育・経済・農など多様な学部を有し、地域医療や産業と連携した研究・教育活動が盛んに行われています。また、市内には中高一貫校や進学校も複数あり、ファミリー層にとって子育て・教育環境が整っているエリアとして定評があります。治安も良好で、落ち着いた生活環境が整っていることから、子育て世帯の定住率も高く、小児科・内科・婦人科などのニーズが継続的に見込まれる地域です。さらに、大学・専門学校の多さから、20〜30代の単身世帯向けにターゲットを絞った開業戦略の展開も考えられるでしょう。

このように、高松市は交通・商業・教育の三拍子が揃った都市でありながら、全体がコンパクトにまとまっているため、生活圏と診療圏が重なりやすい構造になっています。開業を検討する医師にとっては、都市機能を活かしながら、明確なターゲットをもとに集患しやすい立地選定ができる都市と言えるでしょう。

高松市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」を見ると、香川県全体の診療所数が816施設であるのに対し、高松市の診療所数は404施設となっています。これは、香川県全体の約49.5%を占めており、県内の診療所のおよそ2分の1が高松市に集中していることがわかります。このような集中率は全国的に見てもかなり高い水準に見えますが、これは香川県が全国で最も面積の小さい県であり、医療資源が都市部にまとまりやすい“コンパクト県”という構造だからこその比率とも言えます。さらに人口10万人あたりの診療所数を確認すると、香川県全体が87.0施設であるのに対し、高松市は98.3施設となっています。これは県平均を大きく上回る数値であり、都市部におけるきめ細かな医療アクセスの実現が見て取れます。高松市は、都市機能・生活利便性・医療資源の3点が密に重なるエリアであり、多様な患者層に応じたクリニックの展開が可能な、高いポテンシャルを有した地域と言えるでしょう。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、高松医療圏の診療所数は、369施設で、香川県内の他の4つの医療圏と比べても多い施設数です。県庁所在地であり、交通の利便性や教育機関が整っていることから人口が集中していることが考えられます。なお、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の220施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の97施設という状況です。逆に最も少ないのは産婦人科系の19施設です。

高松市の医師数とその推移

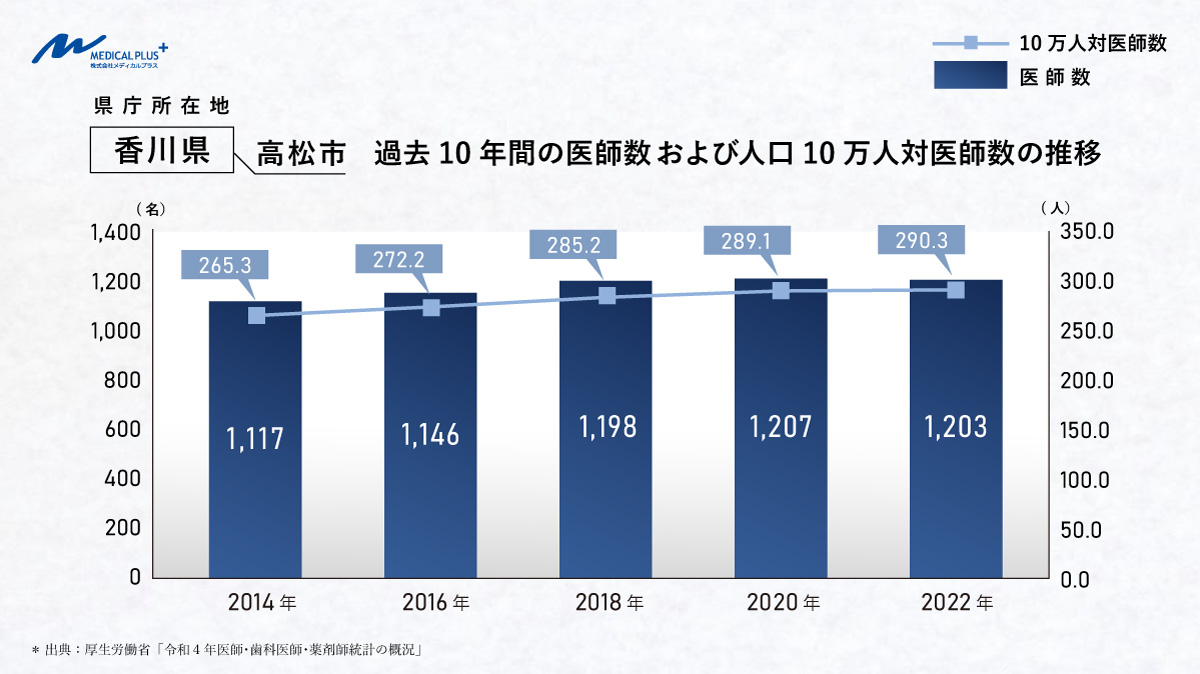

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、香川県全体で医療施設に従事する医師数が2,713名である中、高松市で医療施設に従事する医師数は1,203名となっています。これは香川県全体の約44.3%を占めていますので、県内の医師のおよそ4割以上が高松市に集中している計算になります。また、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、香川県全体が290.5人であるのに対し、高松市は290.6人となっています。全国平均を大きく上回る水準であり、都市型医療の拠点として確実に機能していることがわかります。

さらに医師数の推移に注目すると、2014年の1,117名から2022年の1,203名へと86名増加しており、年々着実に増加しています。人口10万人あたりの医師数も2014年の265.3人から290.6人へと上昇しており、安定した医療人材の確保が進んでいる都市であることがわかります。この背景には、県庁所在地としての都市機能の集約だけでなく、香川大学医学部や主要中核病院の立地、高松港・空港を含む交通アクセスの良さが相まって、医療人材の集まりやすさに寄与していると考えられます。

このように、高松市の医師数は増加傾向にあり、人口10万人あたりの医師数も、県平均・全国平均を安定して上回る水準にあります。都市部には総合病院や専門クリニックが集積しているため、医療資源が充実している一方で、市内でもエリアによって偏在が見られるのが実情です。とくに中心市街地にクリニックが集中する傾向があるため、郊外や住宅密集地などでの医療アクセス改善に目を向けることは、開業成功の一案となるでしょう。また、高齢化が進む地域では、在宅医療や訪問診療の需要が高まっており、こうした領域での新規開業には一定のニーズが期待できます。高松市は都市として医療機関が多いものの、競合の少ない隠れたニーズが眠るエリアも存在するため、診療圏調査を丁寧に行うことが重要です。さらに、患者ニーズが高く後継者不在のクリニックが見つかれば、継承開業という選択肢もあります。既存の患者基盤やスタッフを引き継ぐことで、低リスクかつスムーズな開業が可能となることがありますので、新規開業と合わせて検討したい開業方法です。

6.その香川県の開業動向のまとめ

香川県は、全国で最も面積が小さく、県全体の医療資源がコンパクトにまとまりやすいという地理的特性を持っています。そのなかでも県庁所在地・高松市には医師や診療所が集中しており、香川県全体の約半数近くの診療所が高松市に立地しています。人口10万人あたりの医師数・診療所数ともに全国平均を上回っており、都市部では高い医療密度と競争環境が形成されています。一方で、三豊医療圏・小豆医療圏・東部医療圏などの地方・離島部では医療アクセスの格差が見られ、人口10万人あたりの医師数が全国平均を大きく下回る地域も存在します。交通アクセスの制約がある島しょ部では、遠隔医療の活用や柔軟な診療体制の導入も課題と言えるでしょう。

香川県全体としては、日本全国の傾向と同様の課題となりますが、都市部と地方部の医療格差の是正と医師の定着促進がテーマです。後継者不在の診療所は全国レベルで増加傾向にあり、新規開業だけでなく継承開業を視野に入れることが医療提供体制を持続させる上での一つの手段として、知られるようになっています。患者ニーズが高いにも関わらず後継者が見つかっていない医療機関も存在しますので、こうした施設を引き継ぐことで、既存の患者基盤やスタッフを活かした低リスクでの安定的な開業が可能となります。香川県での開業を検討する際には、地域ごとの医療ニーズと診療圏を丁寧に見極めながら、都市部での集患戦略と、地方部での地域医療への貢献の両面を踏まえた判断で臨むことをおすすめいたします。

メディカルプラスは、後継者不在のクリニックと、地域医療に貢献したい先生方とのご縁繋ぎを行っております。継承開業にご興味のある先生は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは、先生方の継承開業に際して、案件ごとに掘り下げたエリア別の診療圏調査を実施しています。