京都府の医院開業動向

悠久の歴史息づく京都府。古くから学問と医療の発展を支えてきたこの地には、大学病院をはじめとする高度医療機関が京都市に集まり、最先端の医療が提供されています。その一方で、府北部や山間部では医療機関の不足が続き、地域医療を支える担い手が求められています。都市部での専門医療の追求、地域に根ざした診療所の継承etc. 京都府には、開業医としての多様な選択肢が広がっています。本記事では、データをもとに京都府の医療環境と開業の選択肢を探ります。

関西の譲渡案件一覧をみる 京都府の譲渡案件一覧をみる

関西の譲渡案件一覧をみる 京都府の譲渡案件一覧をみる1. 京都府の基本情報と特徴

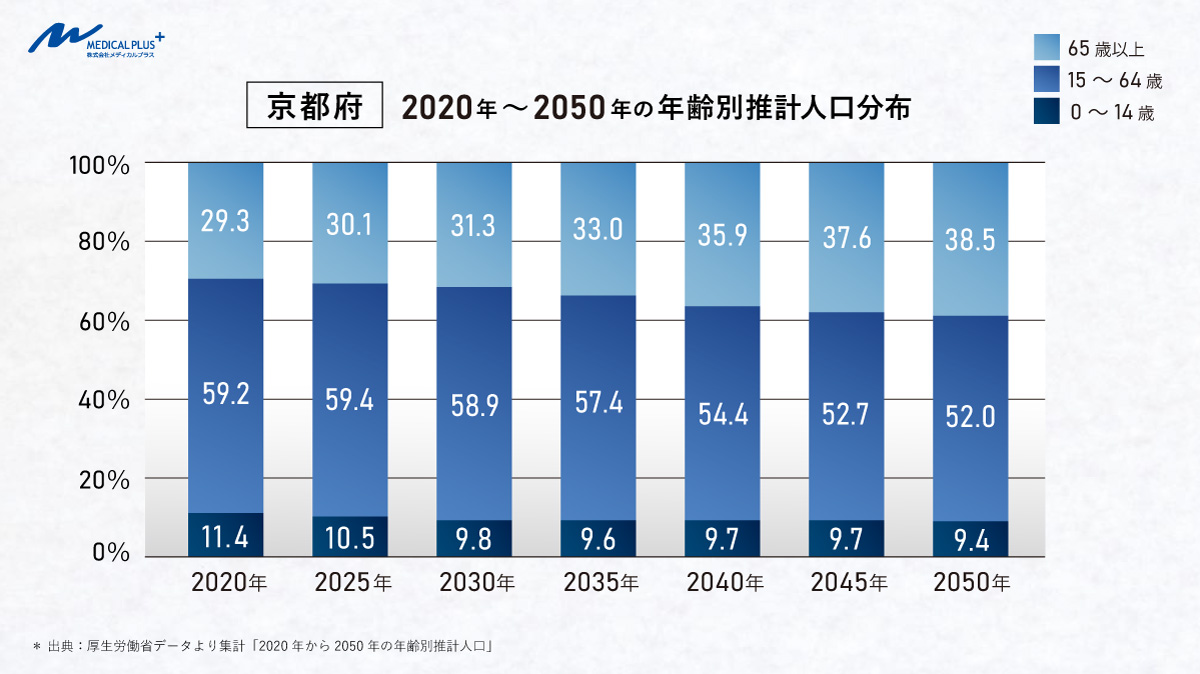

京都府の人口推計(2020年~2050年)を見ると、高齢化が進行し、生産年齢人口の割合が徐々に減少することが予測されています。2020年時点で0~14歳が11.4%、15~64歳が59.2%、65歳以上が29.3%を占めていましたが、2050年には0~14歳が9.4%に縮小し、生産年齢人口は52.0%へと減少、一方で高齢者人口は38.5%に達する見込みです。

このように京都府では少子高齢化の進行が一層進み、特に65歳以上の高齢者の割合が大幅に増加することが、グラフから見て取れます。日本全国で同じ課題を抱えていますが、高齢者の増加は、医療や介護の需要拡大を意味し、特に慢性疾患管理や在宅医療の重要性が高まっています。また生産年齢人口の減少は、医療機関の後継者不足や医療従事者の確保を一層難しくする要因となると考えられます。京都市などの都市部では充実した医療環境が整っていますが、府北部の丹後地域や南部の山間部では医療機関の減少が顕著になっており、地域による医療アクセスの格差が今後さらに広がる可能性があります。

こうした背景を踏まえると、京都府では高齢者向け医療の充実と地域密着型の医療体制の整備が急務となっています。また、新規・継承問わず診療所の開業は、次世代の医師が地域医療を支える手段として重要な役割を担っており、身近な医療を大切に考え活躍してくれる医師が、今後はより一層求められると言えるでしょう。ほか、京都府は国内外からの観光客が多い都市でもありますから、訪日客向けの医療サービスの拡充も重要な課題です。例えば言語対応や観光地周辺のクリニックの充実など、観光医療の強化が求められている点も特徴です。

●面積

4,612.19㎢(全国第31位)〔2024年1月時点〕

●人口

2,514,551人(全国13位)〔2025年2月1日現在〕

●府庁所在地

京都市

●政令指定都市

京都市

●府内の市町村数

15市10町1村(計26市町村)

●気候

夏は湿度が高く、冬はしっかり冬らしい寒さのある点が特徴の盆地型気候です。特に京都市内では冬の最低気温が氷点下になることもありますが、その寒暖差から生まれる紅葉は、京都らしい風情に溢れています。府北部の日本海側では降雪量が多い傾向があり、冬季には積雪が見られますが、春と秋は比較的温暖で観光や行楽に適しています。

●観光

京都府は日本を代表する歴史・文化都市として、国内外から多くの観光客が訪れます。特に京都市内には、金閣寺、清水寺、伏見稲荷大社、嵐山など、世界遺産や重要文化財が点在しています。これらの名所は、四季折々の景観とともに、日本の伝統美を感じさせる観光スポットとなっています。宇治市の平等院鳳凰堂や北部の天橋立など、府内各地にも魅力的な観光地が広がり、祇園祭、時代祭、五山の送り火といった伝統行事も多く、歴史と文化を体感できる機会が豊富です。

●歴史

794年に平安京が建都されて以来、約1000年間にわたり日本の政治・文化の中心として発展してきました。この長い歴史の中で、数多くの寺社仏閣、宮殿、伝統行事が生まれ、日本文化の礎を築いています。戦国時代や江戸時代には経済の中心地としても機能し、明治時代以降も文化の拠点としての役割を担い続けています。現在も、歴史的価値の高い都市として広く知られています。

●自然

山地と河川が調和した自然環境に恵まれており、都市部からもアクセスしやすい景勝地が点在しています。嵐山や鴨川沿いの景観は四季折々の美しさを見せ、日本三景の一つである天橋立では壮大な景色を楽しむことができます。また、府北部には広大な森林が広がり、ハイキングや温泉などの自然を生かしたアクティビティも豊富です。

●産業

伝統工芸と先端技術が融合する地域として発展しています。西陣織、京友禅、清水焼などの伝統工芸品は、長い歴史の中で受け継がれ、国内外で高い評価を受けています。一方で、京都大学をはじめとする研究機関が集まり、バイオテクノロジーや情報技術(IT)、精密機械産業といった先端産業も発展、伝統と革新が共存する独自の産業構造が特徴です。

●特産

宇治の抹茶、京野菜、伏見の日本酒など、地域の特色を生かした特産品が豊富です。宇治市の抹茶は世界的に高い評価を受け、日本茶文化の中心地として知られています。また、九条ねぎ、賀茂なす、京たけのこなどの京野菜は、独特の風味を持ち、京都の食文化に欠かせません。さらに、伏見の清酒は名水を活かした醸造技術によって高品質な日本酒として親しまれています。

2. 京都府の医療機関数と推移

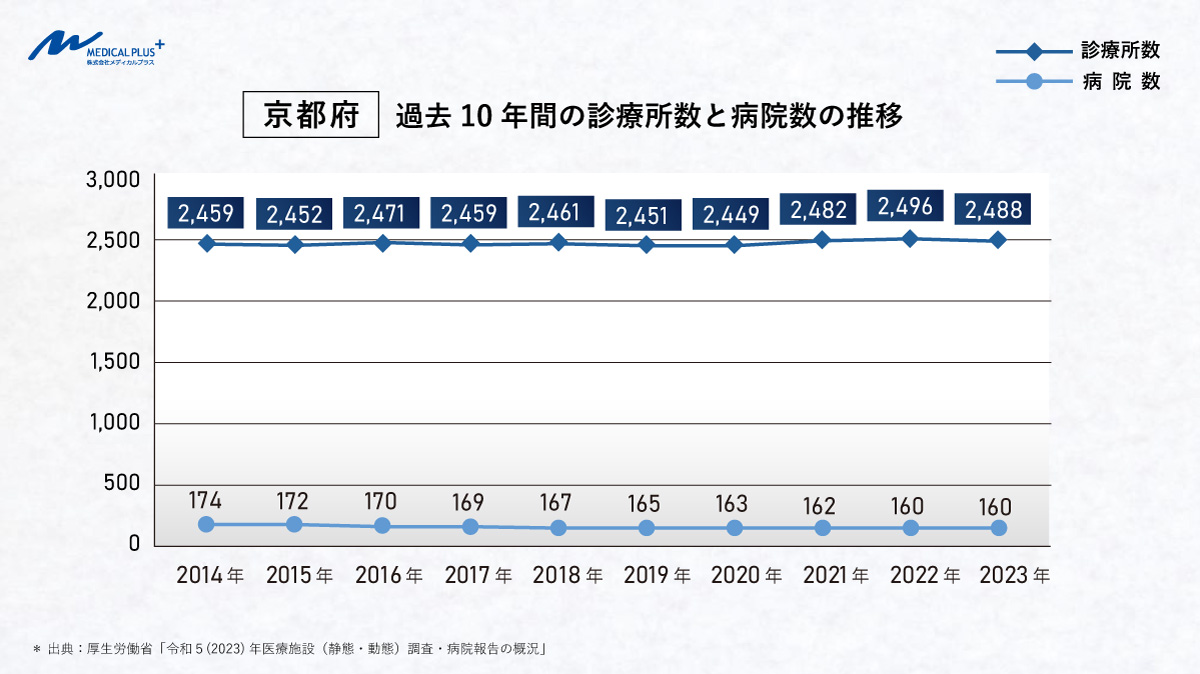

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、京都府内の病院数は160施設で、全国8,122施設のうち約1.97%を占めています。また、一般診療所数は2,488施設で、全国104,894施設のうち約2.37%を占めています。また診療所数の推移を見ると、過去10年間で+29件増加しており、府内の診療所数は緩やかな増加傾向にあります。ほか出典元によると、京都府の人口10万人あたりの一般診療所数は98.1施設であり、全国平均の84.4施設を上回っています。このことから京都府では、診療所を中心に、地域の医療提供体制が一定程度維持されている様子がうかがえます。

診療所数と病院数の推移を比較してみましょう。京都府では診療所数が微増傾向にある一方、病院数は減少傾向にあることが分かります。病院の統廃合がゆるやかに進む中、地域の診療所が外来医療を支える役割を強めているとも考えられます。

一方で日本国全体の傾向と同様、京都府内の医療機関の分布には都市部と地方部で偏りが見られます。特に京都市内には多くの医療機関が集積しており、高度な医療サービスが提供されていますが、府北部の山間部や郊外では医療機関や医師数が不足している地域も存在しています。こうした地域では、高齢化が進む中で在宅医療や介護サービスの需要が高まっているため、地域医療体制の強化が求められています。地域の医療資源を効率的に配分し、医療アクセスの格差を解消するための施策が求められていると同時に、京都府は観光都市としても知られていますから、観光客向けの医療提供体制を整備したクリニックの需要も年々高まっています。

3. 京都府の医師数と推移

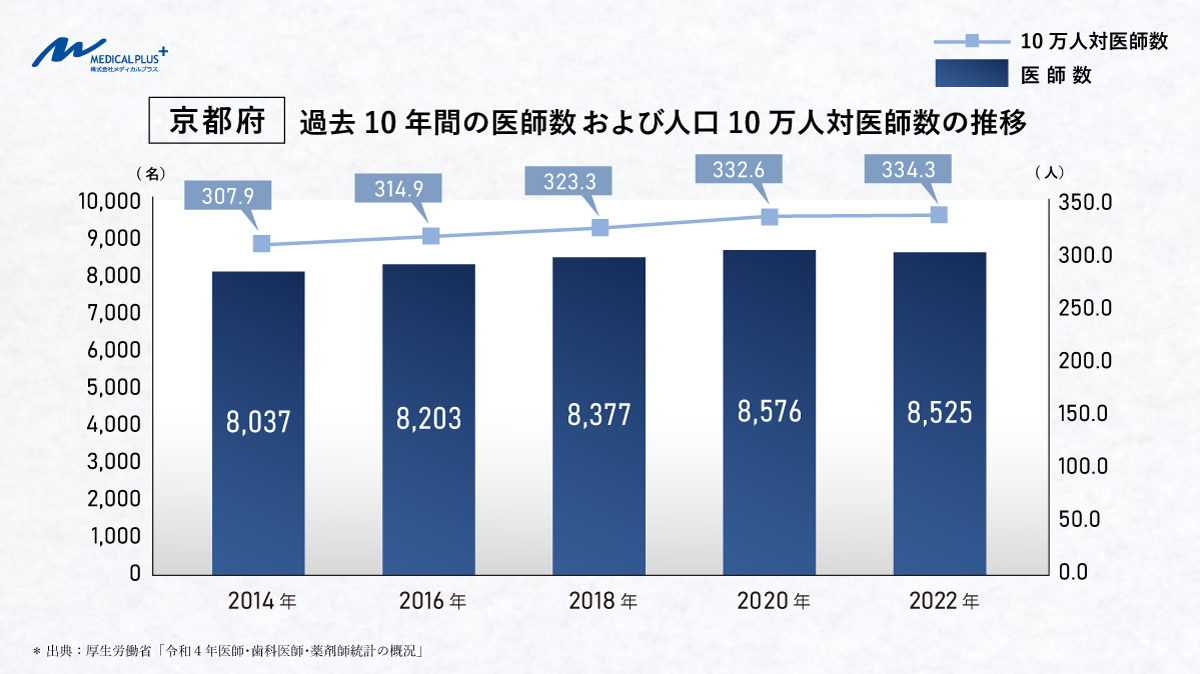

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、京都府で医療施設に従事する医師数は8,525名で、全国で医療施設に従事する医師数327,444名のうち約2.6%(全国第9位)となっています。2014年の8,037名から+488名増加しており、医師数は増加傾向にあります。また、人口10万人あたりの医師数は334.3名で、2014年の307.9名と比較すると+26.4名の上昇となっています。

過去10年間で京都府の医師数は安定的に増加しており、人口10万人あたりの医師数も全国平均を大きく上回る水準を維持しています。これは、医学部を有する大学が複数存在し、医療人材の供給が比較的安定していることが背景にあると考えられます。

しかし、日本全国の傾向と同様に、地域による医療リソースの偏在は京都府においても課題です。京都市を中心とした都市部では医師数が充実している一方で、北部の山間部や地方都市では医師不足が続いており、医療提供体制の格差が生じています。 また、観光都市としての側面を持つ京都では、国内外からの観光客への医療対応も求められており、救急医療体制の充実が引き続き重要な課題となるでしょう。

4.京都府の医療圏の特徴

京都府の医療圏は、丹後医療圏、中丹医療圏、南丹医療圏、京都・乙訓医療圏、山城北医療圏、山城南医療圏の計6つの二次医療圏で構成されています。主要な大病院としては、京都大学医学部附属病院、京都府立医科大学附属病院、京都東山老年サナトリウムなどがあり、病床数や高度医療の提供能力の面で地域医療を支えています。県庁所在地・政令指定都市の京都市には、京都大学医学部附属病院や京都府立医科大学附属病院といった高度医療を担う医療機関が集中しており、最先端の医療技術と高度な医療サービスが提供されています。また、がん治療や循環器疾患、移植医療などの専門医療が充実している点も特徴です。一方で、南丹医療圏や丹後医療圏などの府北部地域では、医療機関や医師数が相対的に少なく、医療提供体制の確保が課題となっています。

こうした状況に対応するため、京都府では医療圏ごとの連携を強化し、医療資源の効率的な配分や在宅医療の推進に取り組んでいます。特に、京都市を中心とした都市部では、地域医療連携システムの整備が進んでおり、医療機関同士の情報共有が強化されています。例えば、「山科医療介護連携ネットワーク」では、医療従事者と介護従事者がリアルタイムで情報を共有できる仕組みが整えられており、患者への継続的なケアが実現されています

5. 政令指定都市「京都市」の医院・クリニック開業動向

京都市の特徴

千年以上の歴史を持ち、文化と学問の街として発展してきた京都市は、近畿地方の中心都市のひとつです。日本有数の観光地でありながら、教育・経済・医療の拠点としても重要な役割を担っています。2024年1月時点の人口は1,443,486人で、全国の政令指定都市の中で8番目の人口規模を誇ります。また、京都市の面積は827.90平方キロメートルで、政令指定都市の中では5番目に広い面積を持ち、市内には11の行政区が存在しています。それぞれの地域が独自の歴史や文化を持ち、多様な魅力を形成しています。京都市の特徴を、交通、商業、教育の3つの視点から詳しく見ていきましょう。

①. 交通の利便性

京都市は、全国有数の交通網の充実した都市の一つです。新幹線の停車駅であるJR京都駅を中心に、JR線、地下鉄、市バス、私鉄(阪急・京阪・叡山電鉄など)が市内外を結んでいます。また関西国際空港や大阪国際空港(伊丹空港)へのアクセスも良好で、国内外からの移動がしやすい環境です。市内の移動手段としては、市バスや観光客向けのレンタサイクルが充実しており、公共交通機関を活用した生活がしやすい点も特徴です。

②. 商業的な観点

京都市は、伝統産業と現代商業が共存する都市です。四条河原町や京都駅周辺には大型商業施設や百貨店が立ち並び、多様なショッピング体験が可能です。また、京都らしさを感じられる町家を活用した伝統工芸品店、和菓子店、茶道具専門店などが点在しており、国内外からの観光客にも人気です。加えて、飲食業や観光業が盛んで、観光客向けのレストランやカフェが多く、医療機関にとっても集患しやすい環境が整っています。

③. 教育環境

京都市は、日本を代表する学問の都市であり、京都大学や同志社大学、立命館大学をはじめとする多くの高等教育機関が集まっています。また、小中学校や高校も充実しており、公立・私立ともに教育水準の高いエリアが多いのが特徴です。特に、大学周辺には学生向けの医療ニーズが高く、若年層をターゲットとしたクリニックの開業にも適したエリアといえます。

このように、京都市は交通の利便性、商業の発展、教育環境の充実といった要素が揃っており、医院・クリニックの開業地としても魅力的な都市です。特に、観光客や学生、地域住民など多様な層が暮らし・訪れる都市特性を活かした医療展開が可能であり、開業場所の選定によってターゲット層を明確に設定できる点が特徴となっています。

京都市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、京都市内の診療所数は1,622施設となっています。これは京都府全体の約65.2%にあたり、府内の医療資源が京都市に極めて集中していることが分かります。また、同調査によると、人口10万人あたりの診療所数は京都府全体で98.1施設であるのに対し、京都市は112.4施設と、府全体の平均を大きく上回っています。このことから、京都市が府内の医療の中心地として、幅広い医療ニーズをカバーしていることがうかがえます。

市内には一般診療所だけでなく、専門医療を提供するクリニックも多く存在し、内科・整形外科・皮膚科などの主要診療科目に加え、再生医療や美容医療などの先端医療を扱う施設も増加傾向にあります。さらに、大学病院や総合病院との連携が進んでおり、患者の受診ルートが明確化されている点も特徴的です。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムでは、京都・乙訓医療圏の診療所数は、1,610施設で、京都府内の他の5つの医療圏と比べても非常に多い施設数です。JR京都駅を中心に、観光資源が豊富にあり、教育機関も多くあることから、人口が集中していることが考えられます。なお、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の1,009施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の415施設という状況です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の70施設です。

京都市の医師数とその推移

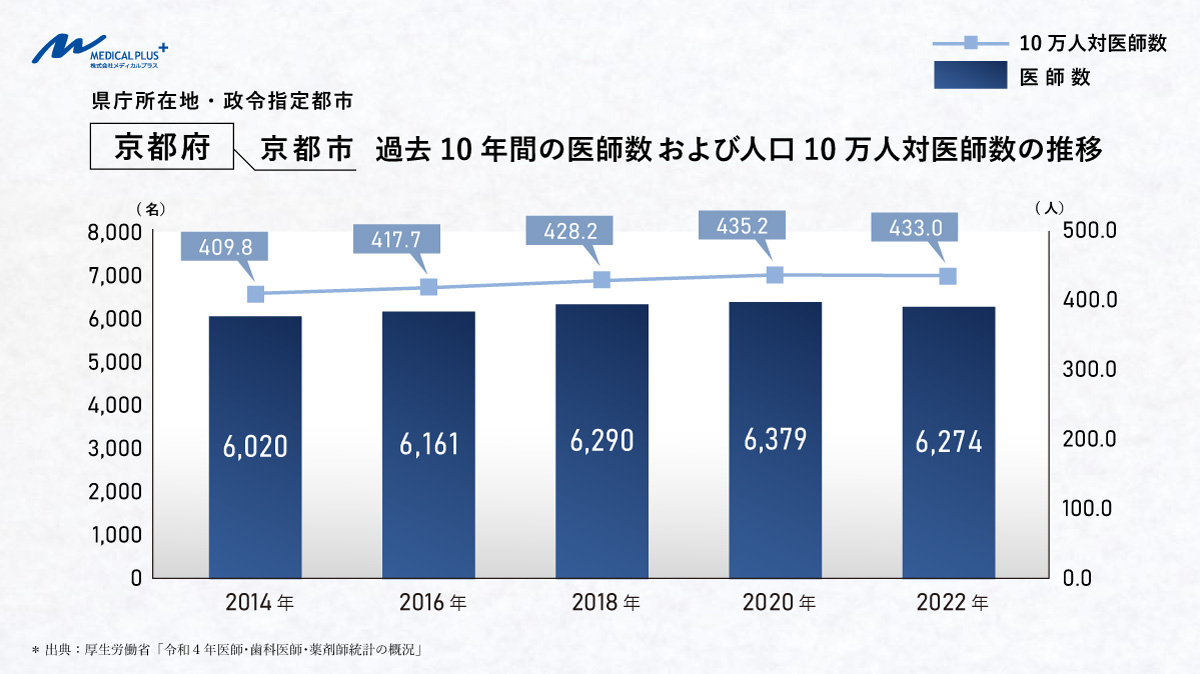

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、京都府全体で医療施設に従事する医師数が8,525名である中、京都市で医療施設に従事する医師数は6,274名(京都府全体の約73.6%)にのぼります。つまり、京都府の医師のおよそ4人に3人が京都市に集中していることになります。この比率は全国的に見ても非常に高く、都市部への医療資源の偏在が顕著であることを示しています。また、人口10万人あたりの医師数は、全国平均262.1人、京都府334.3人に対し、京都市は433.0人と全国平均を大きく上回っています。これは、全国屈指の医療資源の集積地であることを意味し、京都大学医学部附属病院や京都府立医科大学附属病院などの高度医療機関の存在が大きく影響していると考えられます。医師数の推移を見ても、京都市の医師数は2014年の6,020名から2022年の6,274名へと+254名増加しており、人口10万人あたりの医師数も409.8人から433.0人へと上昇しています。

京都市には府内の医療リソースが極端に集中しており、全国的に見ても突出した水準にあります。しかし、その一方で、府北部や山間部では医師数が不足しており、医療格差が深刻化しているのも事実です。都市部の充実した医療資源をどう活用し、周辺地域に医療サービスを行き届かせるかが、京都府全体の課題となっています。今後、京都市の医療は地域の医療ニーズに対応したバランスの取れた医療資源の分配や、都市部の高度医療機関と周辺地域との医療連携強化がカギとなるでしょう。

6.その京都府の開業動向のまとめ

京都府の医療環境は、都市部に医療資源が極端に集中している点が大きな特徴です。府内の約73.6%の医師が京都市に勤務しており、診療所数や病院数も市内に集まっています。京都市では、全国平均を大きく上回る医師数と医療施設数が確保されており、大学病院や専門医療機関が高度な医療を提供する中心地となっています。

一方で、府北部や山間部では医師不足が顕著であり、地域ごとの医療格差が課題となっています。さらに、京都府全体の医療業界では、クリニック経営者の高齢化や後継者不足が進んでおり、今後の診療所の継承問題がより深刻化する可能性があります。

都市部の開業は競争が激化し、新規開業の難易度が高まる一方で、郊外や医療資源の少ない地域では、診療科の偏在や閉院リスクが増加しています。この状況下で、医療の継続や地域医療の維持を目的としたM&A(医院譲渡)の活用が注目されており、医院継承による低コスト開業が選択肢の一つとなっています。新規開業にはさまざまなハードルがありますが、既存の診療所を引き継ぐ「継承開業」であれば、設備や患者基盤をそのまま活かし、スムーズにスタートを切ることができます。「このクリニックがなくなったら困る」という声に応える形で、地域医療を未来へつなぐ選択肢にもなります。京都府での開業を考える際は、地域の医療環境を理解し、新規開業と並行して継承開業という選択肢もご検討いただいたうえで、最適なスタイルを見つけていただけますと幸いです。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合があります。