長崎県の医院開業動向

国内最多の離島数を有し、歴史的にも異国文化の玄関口として知られる長崎県。長崎市には高機能な医療施設が集まり、県内の医師の約半数が都市部に集中しています。一方で、五島・壱岐・対馬をはじめとする離島や準中山間地域では、医師不足や診療所の減少が課題となっており、在宅医療や訪問診療、地域包括ケアなどの分野で、新たな担い手が求められています。県としても継承支援や医療機関誘致に取り組んでおり、クリニック開業の可能性は多様化しています。本記事では、長崎県の医療環境と開業ニーズについて、最新データとともに詳しく見ていきます。

九州・沖縄の譲渡案件一覧をみる 長崎県の譲渡案件一覧をみる

九州・沖縄の譲渡案件一覧をみる 長崎県の譲渡案件一覧をみる1. 長崎県の基本情報と特徴

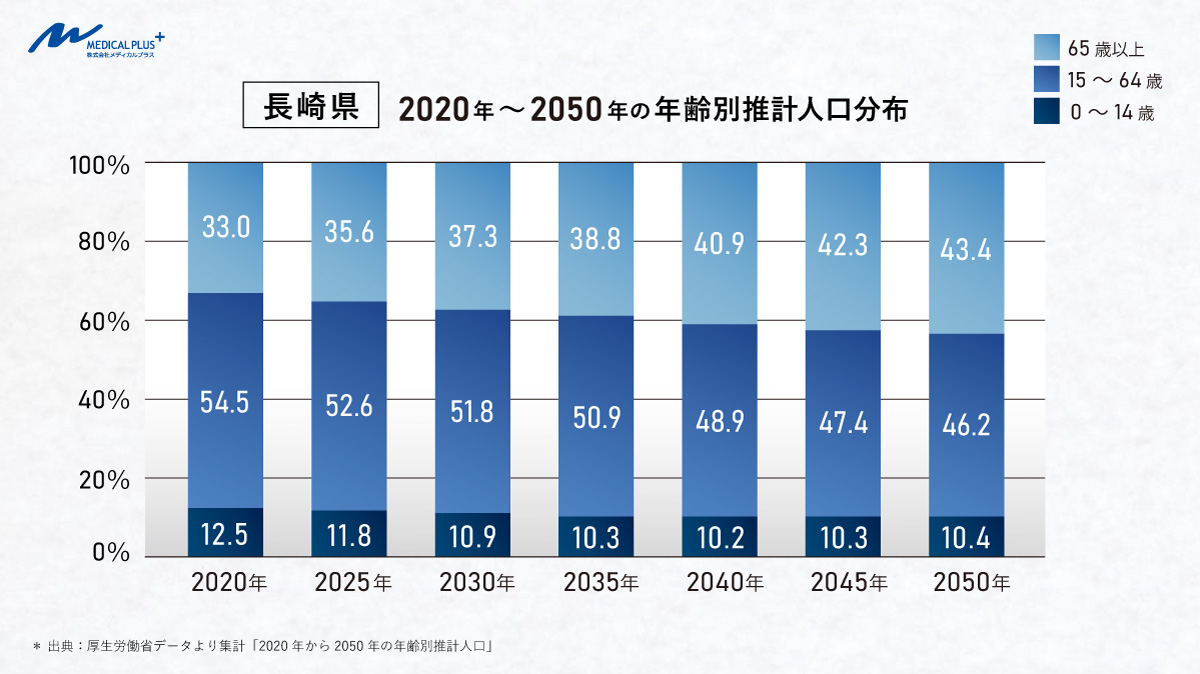

●年齢別推計人口

少子高齢化の進行が確実に地域社会の姿を変えつつありますが、それは長崎県でも例外ではありません。長崎県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、生産年齢人口(15~64歳)の減少が顕著になることが予測されています。2025年時点では、0~14歳が11.8%、15~64歳が52.6%、65歳以上が35.6%を占めており、すでに高齢者が3人に1人を超える割合となっています。そして2050年には0~14歳が10.4%に縮小し、生産年齢人口は46.2%まで低下する一方、高齢者人口が43.4%にまで増加すると見込まれています。

この推移を見ると、2050年には県民のおよそ2.3人に1人が高齢者となる深刻な超高齢社会に突入することになります。同時に働き手である生産年齢人口はこの30年間で約6.4ポイント減少する見通しで、これは地域の医療提供体制に直結する重大な課題を孕んでいます特に、長崎県のように離島・半島部を多数抱える地域では、医療人材の確保はすでに難しくなっており、都市部では一定数の医療機関が集積しているものの、五島・対馬・壱岐などの離島地域や県南部では、すでに医師不足や診療所の後継者不在が顕在化しています。

また医療を提供する側だけでなく、患者ニーズも大きく変化していきます。高齢者人口の増加にともない、慢性疾患の長期管理や在宅医療の必要性が高まり、通院負担の少ない医療体制への転換が求められます。特に開業を検討する医師にとっては、都市部での開業のほか、競争を避け地域医療を支える役割として離島や地方圏での継承開業や在宅対応型の新規開業を視野に入れることも、今後の選択肢となるでしょう。

●面積

4,131.06㎢(全国第37位)〔2024年1月時点〕

●人口

1,269,000人(全国29位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

長崎市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

13市8町(計21市町)

●気候

九州の北西に位置する長崎県は、対馬暖流の影響を受ける温暖な海洋性気候に属しています。年間平均気温は16〜17℃と過ごしやすく、冬の積雪もほとんど見られません。一方、年間降水量は全国的に多く、特に梅雨や台風の時期には雨が多く降ります。また、地形により地域ごとの気候差も大きく、北部は風が強く、島原半島はやや乾燥、五島列島は冬も比較的温暖です。こうした多様な気象条件は、居住地としての快適性、またそれぞれのエリアの医療提供の在り方に、影響を与えています。

●観光

異国情緒と自然美が共存する観光地として知られるのが長崎県です。世界遺産に登録された軍艦島やキリシタン関連遺産、出島やグラバー園など、歴史と文化を感じられる名所が点在しています。また、九十九島や雲仙岳、五島列島の美しい海岸線など、海と山に囲まれたダイナミックな自然景観も魅力です。豊かな観光資源は、地域に活力を与えるだけでなく、医療・福祉サービスと連携した地域づくりにも貢献できる可能性に満ちています。

●歴史

交流と再生の歴史を歩んできたことは、長崎県の大きな個性のひとつです。江戸時代には、出島を通じて国際貿易の唯一の窓口として機能し、西洋文化や医療、宗教が流入しました。明治期には、造船や炭鉱業を中心とする近代産業の拠点として発展。戦後は被爆都市として、平和の尊さを伝える地域としても広く知られるようになりました。「国際交流」「産業発展」「平和への祈り」といった三要素が交差する土地柄は、医療者としての社会的意義を再確認できる環境でもあります。

●自然

島の多さと海岸線の長さにおいて全国屈指の規模を誇る長崎県。海岸線は約4,100km、島の数は700以上と、多島海の地形が生活と密接に関わっています。雲仙岳や西海国立公園など、火山と緑が調和した景観が多くの人を惹きつける一方で、漁業や水産業の基盤としての自然の恩恵も大きいのが特徴です。また、離島ごとに異なる自然・生活環境があることから、医療提供の在り方も多様性が求められる地域といえます。

●産業

海とともに育まれてきた産業構造は、長崎県の経済と雇用を支える大きな柱です。造船業、水産加工業などの海洋産業に加え、近年では医療・福祉分野の雇用比率が高まっています。長崎大学を中心とした医学教育や感染症研究も盛んで、医療人材の育成拠点としての側面もあります。また、地域によっては農業や伝統工芸といった地場産業も根付いており、開業を通じて地域のくらしに密着できる可能性も広がっています。

●特産

食文化と工芸文化の両方に恵まれているのも、長崎県の魅力です。ちゃんぽん、皿うどん、カステラといった定番グルメに加え、五島うどんや波佐見焼、びんろう細工、壱岐焼酎など、地域ごとの特産品が豊富にあります。農産物ではみかんやびわ、じゃがいもなど、温暖な気候を活かした作物が多く、漁業ではアジ、サバ、イカなど水産物も豊富です。こうした地元の健康的な食材は、地域に根ざした医療活動のきっかけづくりや、診療所の地域連携のヒントとして活用できるポテンシャルを持っているとも言えるでしょう。

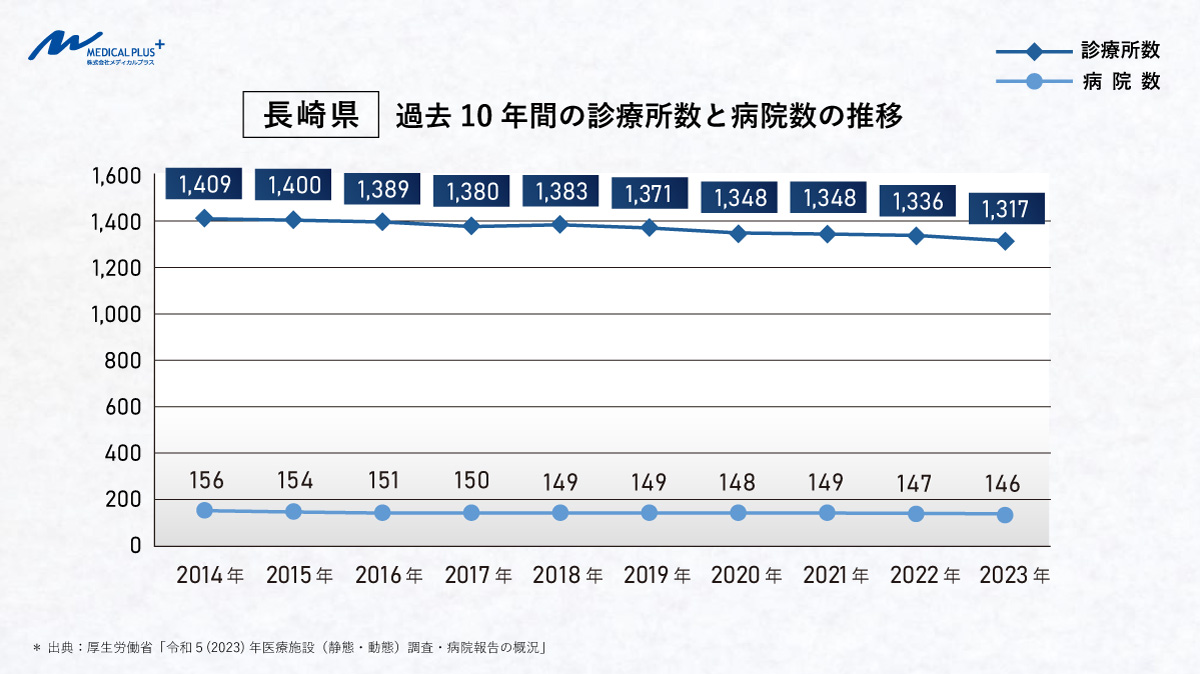

2.長崎県の医療機関数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、長崎県内の病院数は146施設で、全国8,122施設のうち約1.80%を占めています。また一般診療所数は1,317施設で、全国104,894施設のうち約1.26%にあたります。診療所数の推移を見ると、2014年の1,409施設から2023年の1,317施設へと92件減少しており、減少傾向が続いています。特に2019年以降は年を追うごとにわずかずつ減少、直近3年では毎年10件前後の減少が続いています。一方、病院数は2014年の156施設から2023年には146施設となり、10年間で10施設の減少です。病院数は毎年1~2施設ずつの減少が続いており、こちらも緩やかな右肩下がりの傾向にあります。

また、同出典元によると、長崎県の人口10万人あたりの一般診療所数は103.9施設で、全国平均の84.4施設を大きく上回る水準です。長崎県全体としては、表面的な施設密度は高いものの、その内実は都市部偏在と慢性的な医師不足を含んでいる状況にあります。

診療所・病院ともに減少傾向が明確であり、特に地方部や離島地域では後継者不在による閉院が深刻な課題となる事が予想されます。今後は医療機関の物理的数だけでなく、地域別の偏在解消や継続可能な体制整備が求められていくでしょう。また、入院対応が可能な病院数が減少する中で、外来診療や訪問診療を担うクリニックの役割が今後より一層重要になります。長崎県内でも、長崎市や佐世保市などの都市部では一定の医療機関集積がある一方で、五島・壱岐・対馬などの離島部や半島部では医療空白地帯の拡大が懸念されており、医療資源の再配置が必要とされています。

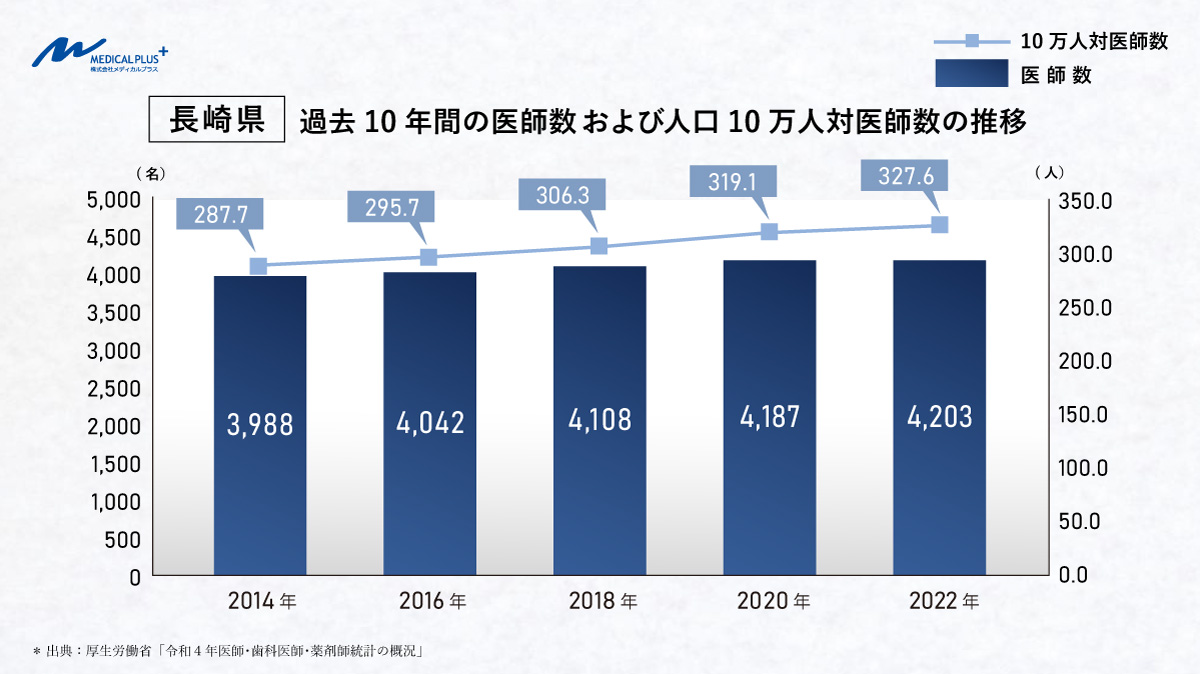

3.長崎県の医師数と推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、長崎県で医療施設に従事する医師数は4,203名で、全国の医療施設従事医師数327,444名のうち約1.28%(全国第23位)を占めています。2014年の3,988名から215名増加しており、医師数は緩やかな増加傾向を示しています。また、人口10万人あたりの医師数は327.6名となっており、2014年の287.7名と比較し39.9名の上昇が見られます。長崎県では医療従事者の確保が一定程度進んでいることが分かりますが、地域差が大きく、全体的に偏在の解消が引き続き課題とされています。

グラフの推移から、過去10年間で医師数・人口10万人あたり医師数ともに安定的な右肩上がりの成長を続けていることが分かります。しかしながら実際の分布では、長崎市や佐世保市などの都市部に医師が集中している一方で、県南や離島部では依然として医師不足が深刻な状況です。特に高齢化が進行する離島や半島部では、訪問診療や在宅医療の需要が今後さらに高まることが見込まれており、地域包括ケアの担い手としての医師配置が不可欠です。そして入院対応可能な病院数が減少する中で、外来診療に特化したクリニックの存在意義も拡大しており、地域に応じた柔軟な医療提供体制の構築が求められていると言えるでしょう。

4.長崎県の医療圏の特徴

長崎県の医療圏は、長崎医療圏、佐世保・県北医療圏、県央医療圏、県南医療圏、五島医療圏、上五島医療圏、壱岐医療圏、対馬医療圏の8つの二次医療圏で構成されています。

主要な大病院としては、長崎大学病院、道ノ尾病院、三和中央病院などがあり、病床数・専門性ともに地域医療の中核を担っています。以下、それぞれの医療圏の特徴を見ていきましょう。

●長崎医療圏

長崎市を中心とした県庁所在地エリアで、人口規模も医療資源も最も集中している地域です。長崎大学病院を中心に、がん、循環器、感染症などの高度医療が提供可能な中核施設が集積しています。一方で都市化とともに高齢化も進行しており、今後は在宅医療や訪問診療の需要がさらに高まると予想されます。

●佐世保・県北医療圏

佐世保市や平戸市を中心としたエリアで、道ノ尾病院や佐世保市総合医療センターなどの拠点病院が存在します。地域包括ケアシステムの構築も進みつつあり、在宅医療や介護サービスとの連携が徐々に整備されています。一方、県北部の中山間地域では医療機関の減少が課題であり、移動診療・訪問看護の強化が求められています。

●県央医療圏

諫早市や大村市を中心とする地域で、長崎市・佐世保市との中間に位置する医療圏です。中規模の病院やクリニックが多く、地域密着型の医療提供体制が特徴です。人口の増減が相対的に安定している一方、在宅医療への対応強化が引き続きの課題です。

●県南医療圏

島原半島を中心とした医療圏で、雲仙市・南島原市・島原市などを含みます。

過疎化と高齢化が進行する中、病院の統廃合や診療所の閉院が相次ぎ、医療空白エリアの発生が懸念されています。医師不足と地域偏在が顕著なため、訪問診療や巡回診療などの体制整備が喫緊の課題です。

●五島・上五島・壱岐・対馬の各医療圏(離島部)

長崎県特有の離島圏を形成しており、それぞれ独立した医療圏として設定されています。いずれの圏域も慢性的な医師不足に直面しており、常勤医の確保や、医療機能の維持が大きな課題です。また、海上交通や天候に左右される緊急搬送体制の確保も重要な論点であり、ICT活用による遠隔診療や、地域包括ケアシステムの導入・強化が求められています。

このように、長崎県内の医療圏は、都市部と地方圏・離島圏で医療資源の偏在が非常に大きいことが特徴です。都市部では高度医療が充実している一方、地方や離島では、診療所や病院の減少、高齢化、医師の定着困難などの課題が複合的に重なっています。特に離島圏では、地域完結型医療と遠隔医療を併用した新たな提供モデルの構築が求められており、医院開業においても競合の多い都市部だけでなく、地域医療への貢献と専門性を両立できるフィールドとして、離島や地方圏での開業が新たな選択肢となりつつあります。

5. 県庁所在地「長崎市」の医院・クリニック開業動向

長崎市の特徴

長崎県の県庁所在地である長崎市は、約38万人が暮らす中核都市であり、歴史・観光・商業・教育の中心地として独自の存在感を放っています。丘陵地が多く、坂のある街並みが特徴的な一方、都市機能は中心市街地にコンパクトにまとまっており、日常生活の利便性が高い都市でもあります。この長崎市の特徴について、「交通の利便性」「商業的な観点」「教育環境」の3つの視点から見ていきましょう。

①. 交通の利便性

長崎市は、鉄道・バス・路面電車・空港・港湾と多様な交通インフラが整っている都市です。2022年には西九州新幹線(長崎〜武雄温泉間)が開業し、福岡や本州方面とのアクセスが改善されました。市内交通では路面電車とバス網が市民の主要な移動手段となっており、中心市街地から住宅地、観光地までスムーズに移動できます。また、長崎港からは近隣の五島列島や壱岐・対馬への航路が運航されており、離島との医療・物資連携の拠点機能も担っています。さらに、長崎空港(大村市)は市内中心部から約40分とアクセスも良好で、東京・大阪・名古屋などへの直行便が利用可能です。多様な交通手段が密に連携している長崎市は、都市部ならではの豊かな導線がありますので、医療機関の立地にとって大きな利点となると言えるでしょう。

②. 商業的な観点

長崎市は、観光と地元密着型の商業が共存する都市です。市の中心地に広がる浜町アーケードは、約250店舗が軒を連ねる九州有数のアーケード街で、ファッションやグルメ、雑貨など多彩な店舗が集まり、地元住民から観光客まで幅広い人が行き交うエリアです。また、日本三大中華街のひとつ長崎新地中華街や、シンボル的観光地である眼鏡橋や出島エリアも徒歩圏にあり、街全体が観光と生活の両面で活気に満ちています。こうした観光地・商業地と隣接する立地では、観光客の急病対応や利便性の高い外来クリニックへの需要も見込まれます。さらに、歴史的建造物や文化施設が密集する点は、医療機関にとっても“地域に根ざす”という意味で大きなアドバンテージとなるでしょう。人流の多いエリアでの開業は、新規患者層の獲得や定着にも有利に働きます。

③. 教育環境

教育環境の面でも、長崎市は非常に活気に溢れています。市内には国立の長崎大学(医学部・薬学部・歯学部を含む)をはじめ、長崎県立大学、活水女子大学などの高等教育機関があり、大学病院との連携や若年層の流入が期待されます。また、長崎南高校などの進学校、長崎商業高校の実務教育、さらにはカトリック教育に基づく国際視点を持つ長崎聖母学院など、教育の多様性にも富んでいます。こうした教育環境の充実は、ファミリー層の定住を促進する要因ともなっており、小児科・内科・産婦人科などライフステージに応じた診療科目の需要を支える土壌になっています。また若年層の多い地域では、皮膚科・精神科・婦人科・予防医療などの自由診療ニーズも一定数見込まれることから、ターゲットを明確にした診療戦略の構築が可能とも言えるでしょう。

長崎市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」を見ると、長崎県全体の診療所数が1,317施設であるのに対し、長崎市の診療所数は499施設となっています。これは、長崎県全体の約37.9%を占めており、県内の診療所の4割近くが長崎市に集中していることがわかります。医療資源が都市部に極めて集中している実態が読み取れ、長崎市が県内の医療提供体制の中核を担う存在であることを示しています。さらに、人口10万人あたりの診療所数を確認すると、長崎県全体が103.9施設であるのに対し、長崎市は126.6施設となっています。これは県全体の平均を大きく上回る数値であり、都市部における医療アクセスの充実ぶりが際立っています。

観光都市として長崎市は県内で最も医療資源が集積し、幅広い診療ニーズに応えられるエリアであると言えます。開業にあたっては競合も多い一方、確かな集患力や多様なライフスタイルに対応した診療戦略をとることで、高度な医療ニーズに応えるチャンスも広がる地域です。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、長崎市の診療所数は439施設で、長崎県内の他の都市(市町村)と比べても多い施設数です。診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の236施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の128施設と小児科系の46施設です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の24施設です。

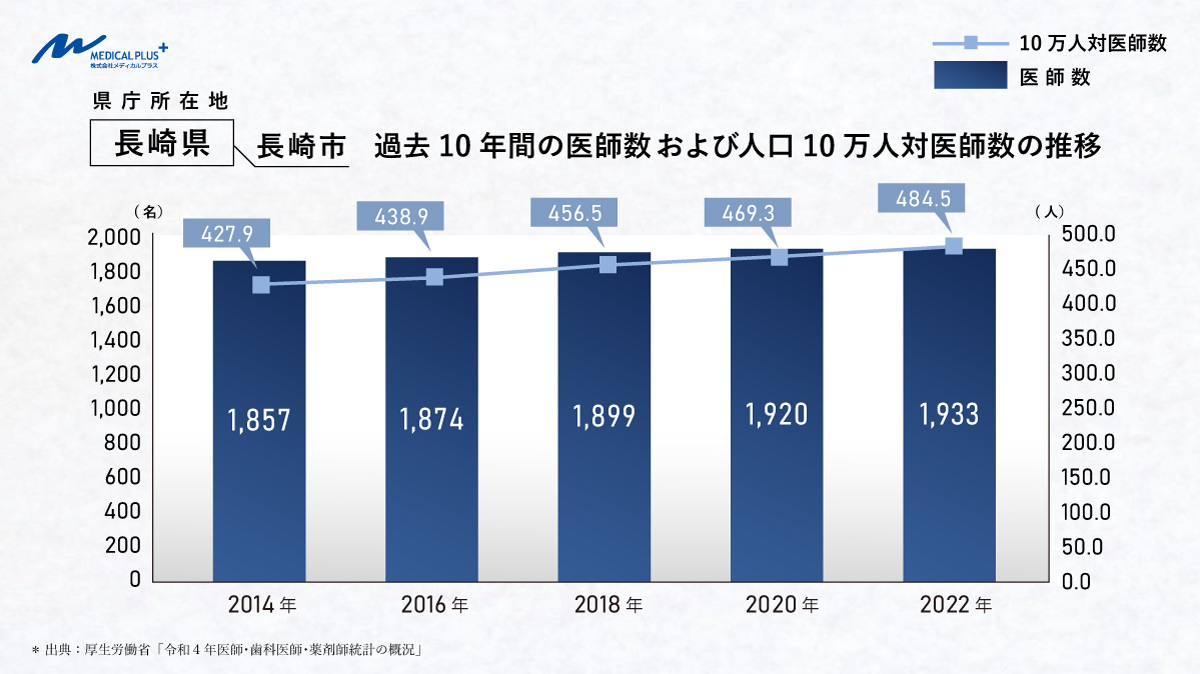

長崎市の医師数とその推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、長崎県全体で医療施設に従事する医師数が4,203名である中、長崎市で医療施設に従事する医師数は1,933名となっています。これは長崎県全体の約46.0%を占めており、県内の医師のほぼ半数が長崎市に集中している計算になります。また人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、長崎県全体が327.6人であるのに対し、長崎市は484.5人となっており、全国平均を大きく上回る非常に高い水準であることがわかります。さらに医師数の推移を見ると、2014年の1,857名から2022年の1,933名へと76名増加しており、人口10万人あたりの医師数も427.9人から484.5人へと増加しています。

このようにデータからは、長崎市においては医師の安定的な確保が進んでいることが見て取れます。長崎市の医師数は右肩上がりの推移を続けており、人口10万人あたりの水準も全国平均を大きく上回る水準を維持しています。長崎大学病院を中心に、高度な専門医療を提供する総合病院やクリニックが市内中心部に集中しており、がん治療、感染症、循環器など専門性の高い診療体制が整っていることが背景にあります。

一方で、エリアによっては医療資源の偏在があり、特に市街地から離れた住宅エリアや斜面地、郊外では医療アクセスに課題が残されています。また、高齢化が進む地域では在宅医療・訪問診療への需要が高まっており、今後はそれらの機能を持つ診療所の開業が求められると考えられます。長崎市は、交通利便性・観光資源・教育機関の集積といった都市的な強みを持つ一方で、地域ごとの医療ニーズの違いも明確です。そのため開業希望の医師にとっては、地域の特性を見極めた診療科目の選定や立地戦略をしっかりと講じることで、安定した経営が期待できると言えるでしょう。

6.その長崎県の開業動向のまとめ

長崎県は、都市部と地方部・離島部で多様な顔を持ち、医療資源の分布に大きな偏りがある県です。とくに県庁所在地である長崎市には、県内の医師のおよそ半数が集中しており、診療所数や医師数ともに全国平均を上回る水準で充実しています。そのため、長崎市をはじめとする都市部での新規開業は競合が多く、診療科目や立地戦略を慎重に見極めることが重要です。

一方で、五島・上五島・壱岐・対馬・県南部などの離島・準離島地域では、医療資源の不足が顕在化しており、診療所数・医師数ともに限られた状況です。これらの地域では、在宅医療や訪問診療など、少子高齢化社会を見据えた医療提供体制の整備が急務となっており、長崎県全体でも地域包括ケアの構築が進められています。地域住民の高齢化が進むなか、生活圏に密着した医療を提供できるクリニックの存在が強く求められており、開業希望者にとっては大きな可能性を秘めたエリアとも言えるでしょう。長崎県でのクリニック開業を検討する際には、都市部と地方部それぞれの医療ニーズや競合状況を正しく把握したうえで、開業形態(新規 or 継承)や診療科目を戦略的に選ぶことが重要です。

近年では全国的に後継者不在の診療所が増加傾向にあることから、継承開業を検討する医師も増えています。継承であれば、既存の患者基盤や医療スタッフを引き継げるため、開業後の安定運営にもつながりやすく、特に医療資源が限られた地域では地域貢献と経営の安定を両立できる有効な選択肢として関心が高まっています。メディカルプラスは、後継者不在のクリニックと、地域医療への貢献を志す医師との懸け橋となりたいという想いのもと、譲渡案件のご案内や継承支援サービスを提供しております。ご関心をお持ちの先生は、ぜひお気軽にご相談ください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは先生方の継承開業に際し、案件ごとにしっかりと掘り下げたエリア別の診療圏調査を行わせていただきます。