奈良県の開業動向

医療資源が都市部に集まる一方、地方部では在宅医療や訪問診療のニーズが高まっている奈良県。古都・奈良市を中心に診療所や医師が集まり、高度な医療環境が整う一方、南和や東和など山間地域では医療アクセスの課題が続いています。歴史と暮らしが息づくこの土地では、都市型と地域密着型の異なる医療スタイルが共存し、それぞれに応じた“開業の形”が求められています。ここでは、奈良県内の医療圏別の特徴や医療資源の分布・人口動態から、地域ごとの開業の可能性をご紹介します。

関西の譲渡案件一覧をみる 奈良県の譲渡案件一覧をみる

関西の譲渡案件一覧をみる 奈良県の譲渡案件一覧をみる1.奈良県の基本情報と特徴

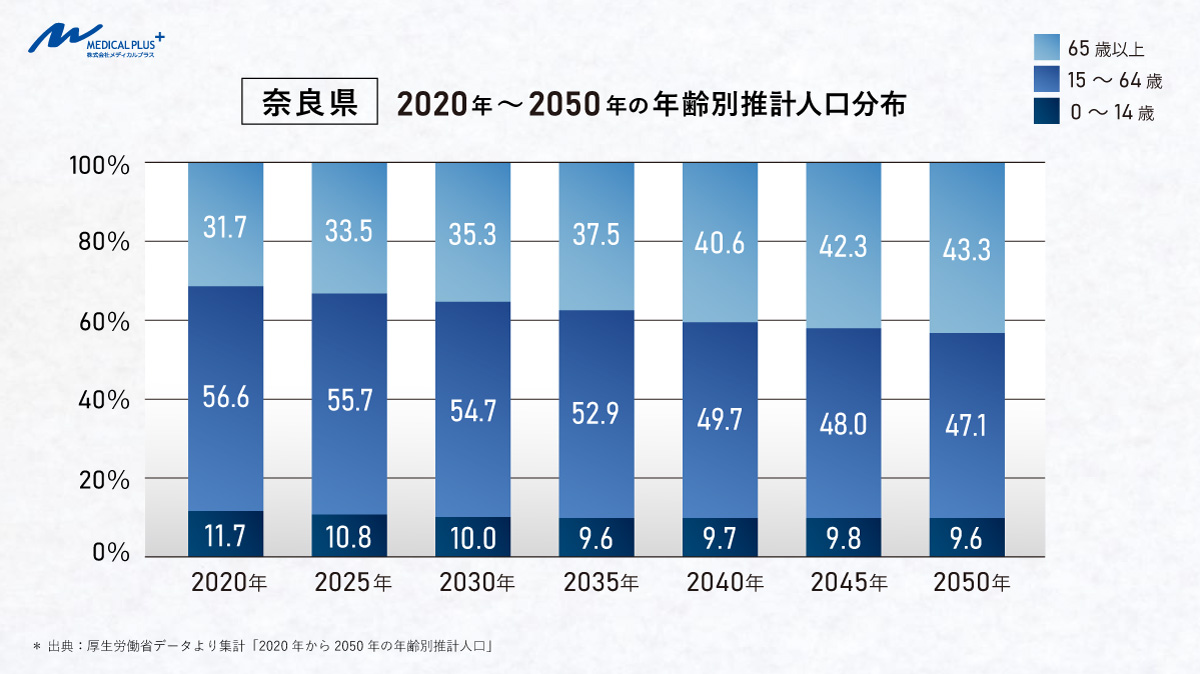

奈良県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、全国と同様に少子高齢化が顕著に進行することが予測されています。2020年時点では、0~14歳が11.7%、15~64歳が56.6%、65歳以上が31.7%でしたが、2050年にはそれぞれ9.6%、47.1%、43.3%になる見込みです。特に65歳以上の高齢者人口の割合は、2050年には全体の4割超となり、県民のおよそ2.3人に1人が高齢者という状況に突入することになります。

高齢者の割合は2020年から2050年にかけて大きく増加すると見られ、医療や介護の需要が急速に拡大し、他県同様、慢性疾患への対応や在宅医療・訪問診療の体制強化が必要となることが予測されています。また、今後は都市部と山間部で年齢構成の差がさらに広がっていくと見込まれ、高齢化がより進行する地域では、地域医療の担い手としてのクリニック開業への期待が高まるでしょう。奈良県は観光都市でもあることから、アクセスの良さを確保する施策が随時検討されています。都市部の利便性は確保されているものの競合性は高く、高齢化率の高さに鑑みエリア特性を見極めたうえで、戦略的な開業へ進めることが、開業成功のポイントとなります。

.jpg)

●面積

3,690.94㎢(全国第40位)

●人口

1,305,000人(全国29位)〔2022年10月時点〕 ※国勢調査ベースに準ずる

●県庁所在地

奈良市

●政令指定都市

なし

●市町村数

12市15町12村(計39市町村)

●気候

奈良県は、四つの主要河川(大和川・淀川・紀ノ川・熊野川)が県内を流れ、水系の上流域には21のダムが設けられています。自然環境の調整や水害対策においても独自の役割を担っている地域と言えるでしょう。気候はおおむね温暖で、北西部の大和盆地は内陸性気候ですが、大和高原では標高が上がるために気温の日較差が大きく冬は冷え込む傾向があります。一方、南部の山岳地帯(とくに大台ケ原を含む南東部)は、日本でも有数の多雨地域として知られています。古都のイメージが強い奈良県ですが、実は地域ごとに気候の表情が豊かで、水資源にも恵まれた土地です。医療ニーズも地域ごとに少しずつ異なりますので、開業場所を選ぶうえでの大事なポイントになるでしょう。

●観光

東大寺の大仏に代表されるように、奈良県は古都の風情と自然の穏やかさが共存する観光県です。奈良公園では野生の鹿が自由に歩き、春日大社や興福寺といった世界遺産が訪れる人を魅了しています。また、美しい庭園の依水園や、歴史を今に伝える唐招提寺など、静けさと深みのある観光地が県内に点在しています。華やかさよりも“深さ”のある魅力が奈良観光の特徴ともいえ、人気を集めています。

.jpg)

●歴史

710年、奈良市に平城京が築かれたことで始まる奈良時代。奈良は日本で初めて本格的な都が置かれた場所であり、政治・文化・宗教の中心地として繁栄を遂げました。さらに遡れば飛鳥時代には仏教が伝来し、法隆寺をはじめとする多くの寺院が建立されました。平安遷都の後も宗教都市としての役割を保ち続け、今日に至るまで数多くの文化財や仏像が守り継がれており、「歴史を守り、受け継ぐ」という意識が地域の空気そのものに根づいている県と言えるでしょう。奈良県でクリニックを開業するということは、その土地の文化や人々の価値観に自然と寄り添っていくことという考え方もあります。地域とのつながりを大切にしながら医療を届けたいと考える先生方にとっては、奈良県での開業という選択肢が、特別な意味を持つ場所になるかもしれません。

●自然

春日山原始林に代表される照葉樹林や、南部・吉野山地に広がるブナ林、渓谷を飛び交う野鳥たちなど、奈良県の自然は、北と南でまったく違う顔を見せてくれるのが大きな魅力です。奈良盆地は比較的なだらかで生活しやすく、都市機能も集まっています。一方で、吉野地域をはじめとする南部の山間部では、今も手つかずの自然と深い静けさが残されており、豊かな生態系が息づいています。こうした落ち着いた環境は、土地のリズムに寄り添った医療を展開されたい方にはおすすめです。特に対話を大切にした診療や、患者さん一人ひとりと長く向き合いたいと考える先生にとっては、心身ともに落ち着いた環境に身を置くことは、開業医人生を続けるうえで大きな支えになるはずです。地域に深く根を張り、暮らしそのものに寄り添う医療を実現することにもつながっていくでしょう。

.jpg)

●産業

奈良県の主な産業は、卸売・小売業、サービス業、そして製造業です。就業者の約7割が第三次産業に従事しており、暮らしに根ざした働き方が日常として根づいています。観光に関連するサービス業や、地元密着の小売業など、地域と直接つながる仕事が多いのも特徴です。地域社会との距離が自然と近くなる働き方が、当たり前のように存在している県と言えるでしょう。奈良県でクリニックを開業するということは、巨大都市での「数ある選択肢の一つ」としてではなく、暮らしに溶け込んでいくような「かかりつけ医」としてのポジションが取りやすいとも言えます。人と人との距離が近い奈良では、地域の中で少しずつ信頼を築いていかれる土壌があり、患者さんとの関係性を自然と確立しやすいエリアとも考えられるでしょう。

●特産

奈良県には、歴史や風土に根ざした特産品が多くあります。奈良漬けや柿の葉寿司、吉野葛、大和茶、大和牛、大和野菜など、昔から親しまれてきた品々が今も地元で大切に受け継がれています。大和野菜や大和茶のように、生産地が限られたものも多く、地域に根づいた暮らしと食文化のつながりが色濃く残る土地柄です。伝統や日常を大切にする文化があるからこそ、医師として腰を据えて診療に取り組みたい方には、心の面でも、開業に適した環境かもしれません。

2.奈良県の医療機関数と推移

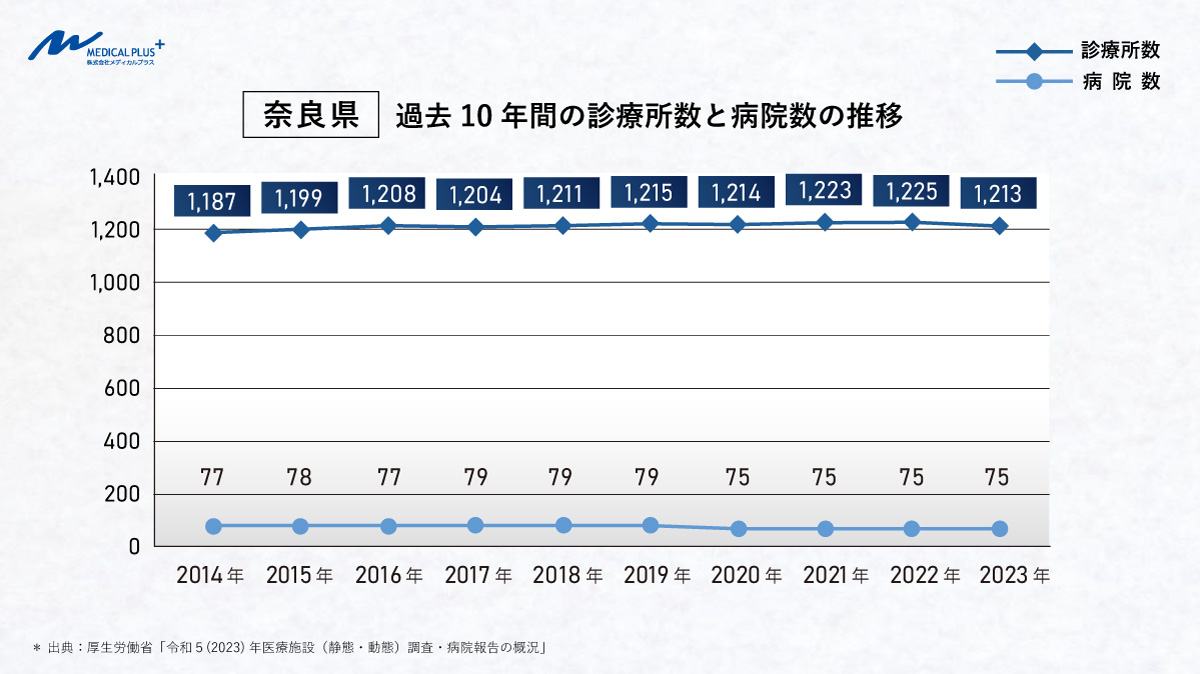

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、奈良県内の病院数は75施設で、全国8,122施設のうち約0.92%を占めています。また、一般診療所数は1,213施設で、全国104,894施設のうち約1.16%にあたります。診療所数の推移を見ると、2014年の1,187施設から2023年の1,213施設へと26施設増加しており、わずかではありますが増加傾向が見られます。2019年まではおおむね横ばいで推移し、その後2021年にかけてやや増加、2023年は微減しましたが、全体としてはおおむね安定した水準で推移しています。一方、病院数は2014年から一貫して75~79施設の間で推移しており、微増微減となっています。ほか出典元によると、奈良県の人口10万人あたりの一般診療所数は91.7施設で、全国平均の84.4施設をやや上回っています。

奈良県では、病院数が全国の多くの地域と同様に横ばいの傾向にある一方、診療所数の微増傾向がみられます。都市部と郊外部の格差は一定程度ありますが、県全体を数字でみると地域医療を支えるクリニックの基盤が安定していると言えるでしょう。全国的に診療所数の微減や高齢開業医の増加が課題となる中、奈良県では比較的安定した医療提供体制が維持されている形になります。こうした安定した基盤を活かしつつ、医療の地域偏在の解消や、高齢化に対応した在宅医療や訪問診療の強化が求められる時代に入っていくことが予想されます。

3.奈良県の医師数と推移

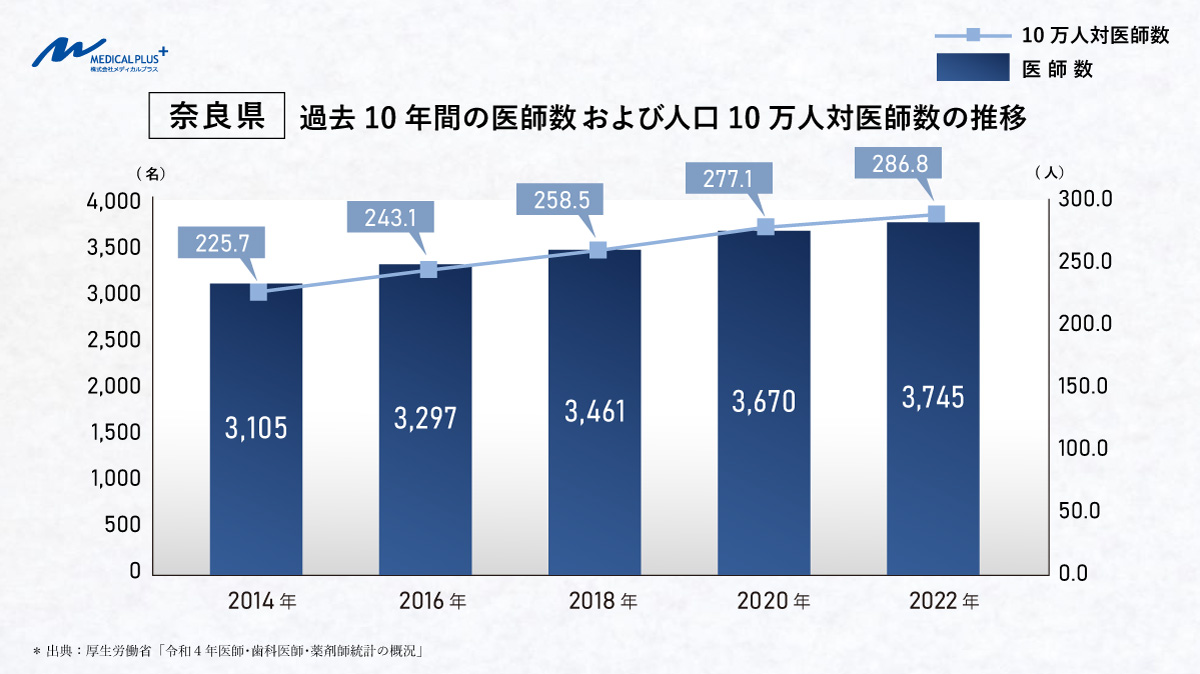

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、奈良県で医療施設に従事する医師数は3,745名で、全国327,444名のうち約1.14%を占めています。2014年の3,105名から、2022年には3,745名へと640名増加しており、過去10年間で着実な増加傾向が見られます。また、人口10万人あたりの医師数は2014年時点で225.7名でしたが、2022年には286.8名まで上昇しています。

奈良県では過去10年間にわたって医師数が安定して増加しており、人口10万人あたりの医師数も一貫して右肩上がりの傾向を見せています。県内全体で医療従事者の確保がある程度進んでいることを示しているとも言えるでしょう。一方で、医師の分布には偏りがある点にも注意が必要です。奈良市などの都市部には医療資源が集中している一方で、南部の山間地域では医師不足が課題として残っているのが現状です。こうしたエリアでは、高齢化の進行とともに在宅医療や地域包括ケアの重要性が高まりつつあり、開業医の果たす役割がより大きくなっていくと考えられます。都市部に比べて医療アクセスが限られる地域では、訪問診療ニーズにどう対応するかなど、少子高齢化社会に準じた診療体制の整備が必要となるでしょう。

4.奈良県の医療圏の特徴

奈良県の医療圏は、奈良医療圏、東和医療圏、西和医療圏、中和医療圏、南和医療圏の5つの二次医療圏で構成されています。主要な大病院としては、奈良県立医科大学附属病院、天理よろづ相談所病院、信貴山病院ハートランドしぎさんなどがあり、県内の中核的な医療を支えています。それぞれの医療圏には、地域特性に合わせた医療課題と役割があります。以下、順に見ていきましょう。

●奈良医療圏(奈良市・生駒市 など)

奈良市を中心とするエリアで、人口と診療所・医師数が最も集中している医療圏です。高度な医療機関が集まり、交通アクセスにも恵まれているため、都市型の医療体制が整っています。一方で、人口10万人あたりの医師数が全国平均を大きく上回っているため、診療科によっては飽和傾向にあるエリアでもあります。そのため、より専門性や差別化を意識した開業が求められるエリアとも言えます。

●東和医療圏(宇陀市・山添村・曽爾村・御杖村 など)

奈良県の北東部に位置する比較的人口密度が低い地域で、山間部が多く、医療機関の偏在やアクセスの課題が見られます。訪問診療や移動診療のニーズが高まっており、在宅医療に対応できる医師の存在が地域医療を支えるカギとなっています。

●西和医療圏(大和郡山市・王寺町・上牧町 など)

大阪府と隣接しており、都市部への通勤圏として発展している地域です。奈良医療圏と比べると医療機関の規模はやや小さいものの、人口は安定しており、地域密着型のクリニックが根づきやすいエリアです。高齢化の進行にあわせて、今後は介護との連携や慢性疾患管理など、中長期的に通院する患者さんへの対応が重視されるようになるでしょう。

●中和医療圏(橿原市・桜井市・大和高田市・田原本町 など)

奈良県中部に広がるこのエリアは、県内でも人口が多く、商業施設や交通インフラが整っている都市型医療圏です。奈良医療圏に次いで医療資源が充実しており、バランスの取れた開業環境が整っています。その一方で、急性期・慢性期医療のすみ分けや、医療機関同士の連携が今後の課題となってくる可能性もあります。

●南和医療圏(五條市・吉野郡 など)

奈良県の南部、吉野山地を含む広大な山間地域です。医師数・診療所数ともに県内で最も少ないエリアであり、人口10万人あたりの医師数も全国平均を下回っています。そのため、医師不足に直面している地域のひとつであり、在宅医療や訪問診療に関するニーズは非常に高い状況です。クリニック開業を通じて地域貢献をしたい先生にとっては、医療資源の少なさがむしろ大きな可能性としてとらえられるエリアです。

このように、奈良県の5つの医療圏は、都市型と山間型の医療課題がはっきりと分かれていることが特徴と言えます。特に南和医療圏や東和医療圏のような医療資源が限られた地域では、クリニックの存在が地域医療の中心的な役割を担うことになります。一方で、奈良医療圏や中和医療圏のような都市型エリアでは、競争環境の中でどう差別化を図るかが鍵となります。それぞれのエリアの特性をふまえ、医師としてのスタイルに合った立地を見極めることが、開業の成否を分ける要素になってくるでしょう。

5. 県庁所在地「奈良市」の医院・クリニック開業動向

奈良市の特徴

県庁所在地である奈良市は、古都としての歴史を色濃く残しつつ、観光・商業・教育が融合する都市として発展してきました。観光客の往来も多く、また住民の定住性も高いことから、外来診療を中心としたクリニックにとって安定した診療圏が期待できるエリアです。それでは、奈良市の特徴を「交通の利便性」「商業的な観点」「教育環境」の3つの視点から見ていきましょう。

①. 交通の利便性

奈良市は、JR奈良駅と近鉄奈良駅という二つの主要駅を有し、大阪・京都方面からのアクセスが良好です。通勤・通学圏としての機能も高く、関西圏からの訪問も容易であることから、広域から患者さんを呼び込める立地にあります。市内には奈良交通によるバス路線が広く張り巡らされており、主要な観光地、住宅地、学校への移動もスムーズです。また、自転車利用が推奨されており、専用道路も整備されているため、地元住民の日常的な通院手段としての利便性も高く、クリニック立地との親和性も良好です。

②. 商業的な観点

奈良市には、伝統と現代が融合する商業エリアが広がっています。三条通りやならまち周辺には、伝統工芸店とカフェやギャラリーが同居しており、観光客だけでなく地元住民にも愛される場所となっています。特産品である奈良漬けや柿の葉寿司などを活用した商品展開も盛んで、観光と地元商業のバランスが良く、多様な人の流れを生み出しているのが特徴です。また、市主導で季節ごとのイベントと商業振興を連動させた取り組みも活発に行われており、エリア全体の集客力を高めています。こうした背景から、人通りの多い立地では開業初期から認知を獲得しやすく、急患対応や観光客向けの一次診療ニーズにも対応可能な点が強みと言えるでしょう。

③. 教育環境

奈良市には、奈良女子大学や奈良教育大学といった国立大学をはじめとした多様な教育機関が集まっています。また、歴史や文化に根ざしたカリキュラムや、国際理解・環境教育といった先進的なプログラムにも力を入れており、教育水準の高さが市民の定住志向につながっている地域です。子育て世帯も多く、小児科・産婦人科・内科といった診療科への安定的な需要が見込まれるほか、学生・若年層をターゲットにした診療科の展開も検討しやすい環境です。また治安が良く落ち着いた生活環境が整っている点も、開業立地としての魅力の一つとなっています。

奈良市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、奈良県全体の診療所数が1,213施設であるのに対し、奈良市の診療所数は400施設となっています。奈良県全体の約33%を占めており、県内の診療所のおよそ3分の1が奈良市に集中していることがわかります。都市部に医療資源が極めて集中している様子が読み取れ、奈良市が県内医療の中心地であることを裏付けています。また人口10万人あたりの診療所数を確認すると、奈良県全体が91.7施設であるのに対し、奈良市は114.3施設となっており、県全体の平均を大きく上回る水準です。都市部における医療アクセスの充実ぶりが顕著であり、多様な診療科目の選択肢がある地域と言えるでしょう。奈良市全体を数値で見ると、県内で最も医療資源が充実しているエリアであり、日常的な外来ニーズから専門医療まで、幅広い医療ニーズに応える体制が整っていると言えるでしょう。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、奈良市の診療所数は、361施設で、奈良県内の他の都市(市町村)と比べても多い施設数です。また診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の236施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の98施設と小児科系の62施設です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の19施設です。

奈良市の医師数とその推移

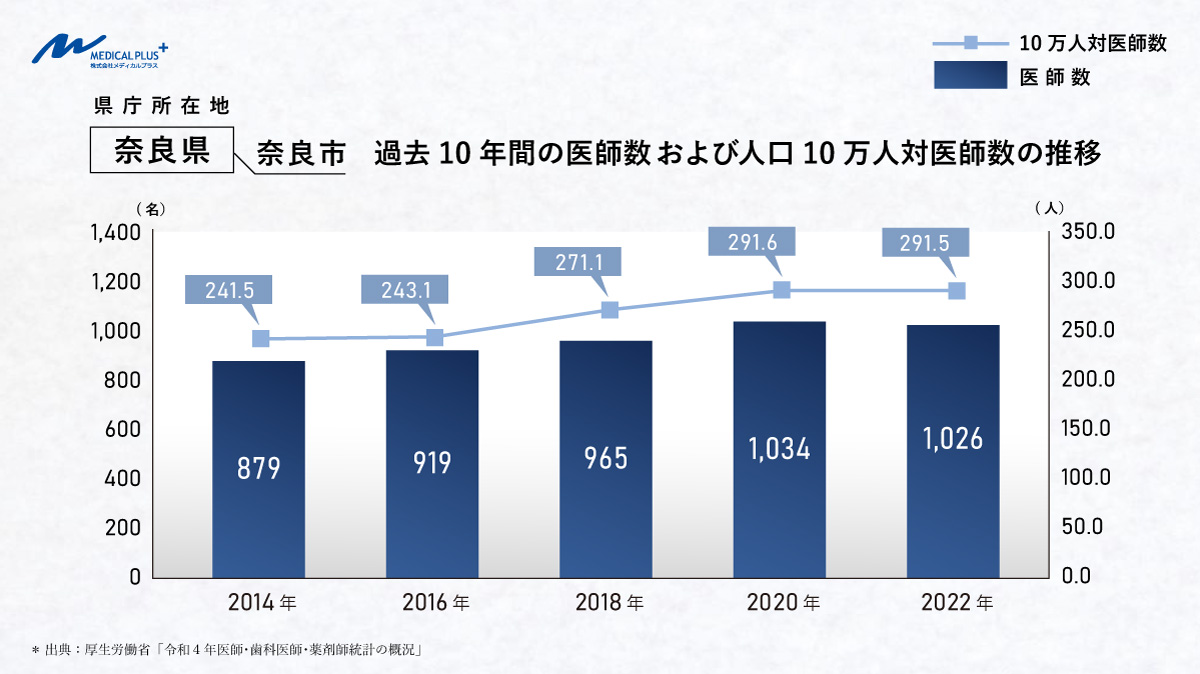

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、奈良県全体で医療施設に従事する医師数は3,745名である中、奈良市で医療施設に従事する医師数は1,026名となっています。これは県全体の約27.4%を占めており、県内の医師のおよそ4人に1人が奈良市に集中している計算になります。さらに、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、奈良県全体が286.8人であるのに対し、奈良市は291.5人となっており、全国平均を上回る水準を維持しています。奈良市は県内外から患者を広く受け入れる医療の中核拠点としての役割をしっかりと担っていることが見て取れます。

医師数の推移を見ると、2014年の879名から2022年の1,026名へと147名増加しており、年々着実に増加傾向を示しています。特に2020年以降は1,000人を超えた状態を安定して維持しており、奈良市が医療従事者を安定して確保できている都市であることがうかがえます。この背景には県庁所在地としての都市機能の充実や、奈良県立医科大学附属病院、天理よろづ相談所病院などの高度医療機関が近隣に集積していることが挙げられますが、利便性を確保しながらも、医師にとって落ち着いて働ける好環境であることが大きいと考えられます。

6.その他奈良県の開業動向のまとめ

奈良県では、県庁所在地の奈良市に医師や診療所が集中している一方、南和医療圏や東和医療圏などの山間部では、医療資源が不足している状況が続いています。特に奈良市では、人口10万人あたりの診療所数・医師数ともに全国平均を上回っており、都市部での開業は競争がやや厳しいものの、安定した患者層の確保が見込めるエリアでもあります。

一方で、南和医療圏などの地方部では高齢化が進み、在宅医療や訪問診療のニーズが高まっていることから、地域包括ケア体制の強化や医療アクセスの充実が急務となっています。こうした地域では、医師不足や後継者不在といった課題が顕在化しており、新たな担い手による開業が、地域医療の維持に直結する重要な手段となっています。

奈良県では、医師数そのものは年々増加し、一定の確保が進んでいる一方で、医療の“身近さ”にはエリアによるばらつきが見られるのが現状です。こうした背景から、近年では「新規開業」に加えて、既存のクリニックを引き継ぐ“継承開業”という選択肢も広まりつつあります。継承開業であれば、既存の患者さんやスタッフをそのまま引き継ぐことができるため、スムーズな立ち上がりが可能です。とくに医療資源が不足している地域では、地域貢献と経営の安定を両立できる開業スタイルとして、今後さらに注目されていくと考えられます。開業には、地域ごとの医療ニーズや人口動態をふまえた戦略的な診療圏調査が不可欠ですが、継承開業であれば、既存の経営数字を元に検討できるため、リスクを抑えた現実的な開業プランを描くことができます。

メディカルプラスでは、医院継承・継承開業を通じて、地域医療の未来を担う先生方のご支援を行っています。新規開業に加えて、「医院を未来につなぐ」継承開業という選択肢も、ぜひ視野に入れていただければと思います。第三者医院継承にご関心のある先生は、「一度詳しく話を聞いてみたい」と、お気軽にメディカルプラスまでお問い合わせください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査などを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは、先生方の継承開業に際し、案件ごとに丁寧なエリア別診療圏調査を実施しています。後継者不在のクリニックと、地域医療を志す医師との橋渡しに尽力していますので、ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。