富山県の医院開業動向

古くから“薬都”として医療に親しんできた富山県。県内最大の都市・富山市には診療所と医師の過半数が集中しており、人口10万人あたりの医師数は全国平均を上回る水準です。都市部では大学病院や基幹医療機関を軸に高度な医療が提供され、一方で地方圏では後継者不在や医師の偏在、訪問診療のニーズといった地域課題が顕在化しています。本記事では、富山県におけるクリニック開業の動向と地域特性を、データとともにご紹介します。

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる 富山県の譲渡案件一覧をみる

北陸・甲信越の譲渡案件一覧をみる 富山県の譲渡案件一覧をみる1. 富山県の基本情報と特徴

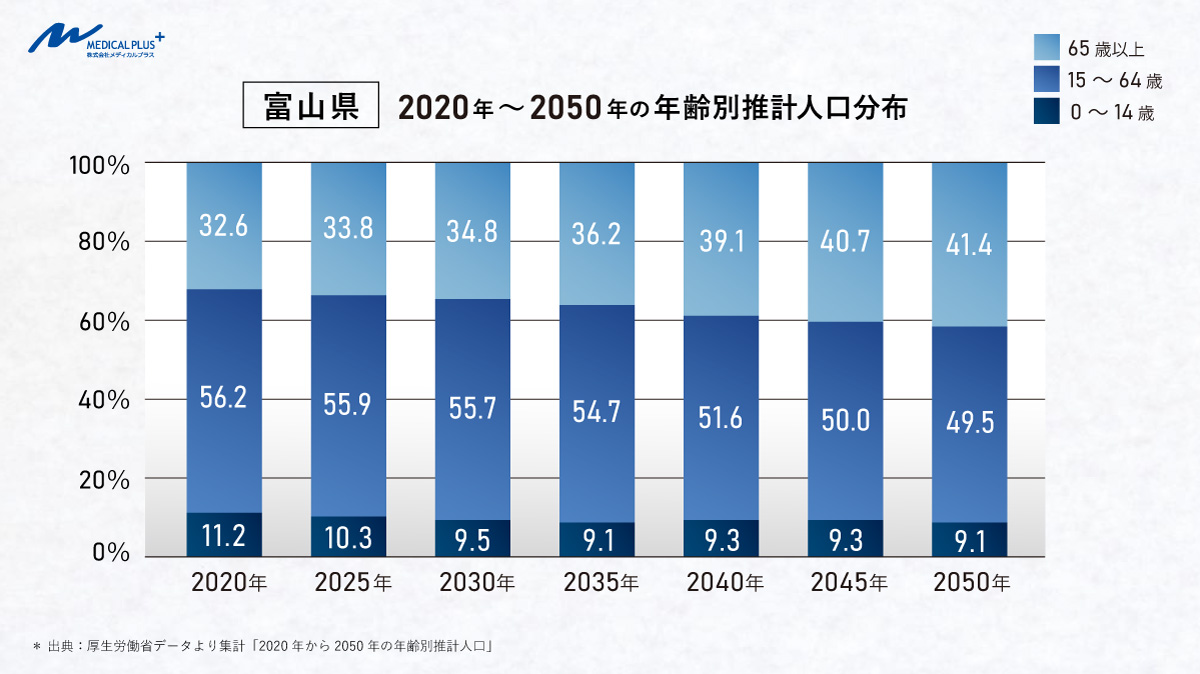

●年齢別推計人口

富山県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、県内でも少子高齢化の進行が明らかです。2020年時点では、0~14歳が11.2%、15~64歳が56.2%、65歳以上が32.6%という構成でした。しかし、2050年には0~14歳が9.1%に減少し、生産年齢人口(15~64歳)は49.5%まで低下。一方で、高齢者人口(65歳以上)は41.4%と、県民のおよそ2.4人に1人が高齢者となる見通しです。

この推移からは、今後の30年間で高齢化が加速し、医療ニーズの質と量が大きく変化することが予測されます。特に注目すべきは、生産年齢人口が6.7%減少する一方で、高齢者比率は8.8%増加している点で、「働き手」は減り、「支えられる側」が増える構図がより強まっていきます。地方部ではすでに医師の偏在や診療所の後継者不足が課題となっており、今後は都市部でも同様の問題が顕在化する可能性があります。日本全国で少子高齢化社会となっていますので、富山県でもこうした高齢者の増加に伴い、生活習慣病や慢性疾患、終末期医療など、長期的な医療・ケアを要する患者さんが増えていくことが予想されます。医療資源をどう活用するか、また地域に根差した医療の継続性をどう確保するかが課題となるでしょう。

●面積

4,247.54㎢(全国第33位)〔2024年1月時点〕

●人口

1,010,000人(全国37位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

富山市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

10市4町1村(計15市町村)

●気候

富山県は日本海側気候に属し、冬季には季節風の影響で特に山間部に多くの雪が降る豪雪地帯です。平野部でも降水量は年間2,500mmを超え、湿度の高い地域となっています。夏は気温こそ25℃前後と穏やかですが、湿度が高く蒸し暑さを感じやすい傾向です。冬は0℃前後と厳しく冷え込み、地域によっては氷点下10℃以下になることもあります。富山湾沿岸では、春になると雪解け水の影響で海の透明度が高まり、美しい自然風景をつくり出します。

●観光

立山黒部アルペンルートをはじめとする大自然の景観に加え、世界遺産・五箇山の合掌造り集落や黒部ダムなど、富山県には歴史と自然を融合した観光地が多くあります。宇奈月温泉や富山湾の海の幸も人気で、白エビや寒ブリといった特産物は訪れる人々を魅了しています。

●歴史

富山県の歴史は、縄文時代から人々が暮らしていた痕跡が多く残るなど、古代からの文化が息づく地域です。平安期には越中国として朝廷に仕え、戦国時代には前田利家の治世を経て、加賀藩の一翼として発展しました。江戸時代には「富山の薬売り」に代表される薬業が盛んになり、全国を行商する独自の商文化が形成されました。近代化の波とともに教育・産業が進展し、戦後は高度経済成長の中で工業県としての地位を確立。現在では医薬品、化学、機械といった分野で先端技術を支える地域として知られています。

●自然

3,000m級の立山連峰と、水深1,000mを超える富山湾との間に、標高差4,000mのダイナミックな地形を有する富山県。国内でも有数の自然環境に恵まれ、植生自然比率は本州一。春はチューリップや桜、夏は山々の緑と海、秋は紅葉、冬は雪景色と、四季の移ろいが鮮やかに感じられます。立山黒部アルペンルートや黒部峡谷など、自然と調和した景勝地も多く、観光と地域文化の両面で人々の生活に深く根づいています。

●産業

富山県の産業構造は、製造業を基幹としつつ多様な分野で構成されています。特に精密機械、化学工業、医薬品製造などの技術集積が進んでおり、全国でも高い生産性を誇ります。県内総生産は約4兆6,000億円で、第二次産業が約33%、第三次産業が約62%を占めます。サービス業も堅調で、近年は地域資源を生かした観光業やヘルスケア分野の発展も注目されています。農林水産業では米作りやホタルイカ漁などが代表的で、地域の食文化を支えています。

●特産

富山湾で水揚げされる白エビ、ホタルイカ、寒ブリは、県内外から高く評価される特産品です。これらの海産物は刺身や加工品として親しまれ、富山の食卓を彩っています。また、薬草の生産や伝統的な製薬文化も今なお健在で、地域ブランドとして根強く残っています。山の幸も豊富で、きのこ類や山菜、里芋などが地元の味を支えています。さらに、県内には数多くの酒蔵があり、清らかな水と気候を生かした日本酒造りも盛んです。これらの特産品は、自然と人の営みが育んできた富山ならではの魅力といえるでしょう。

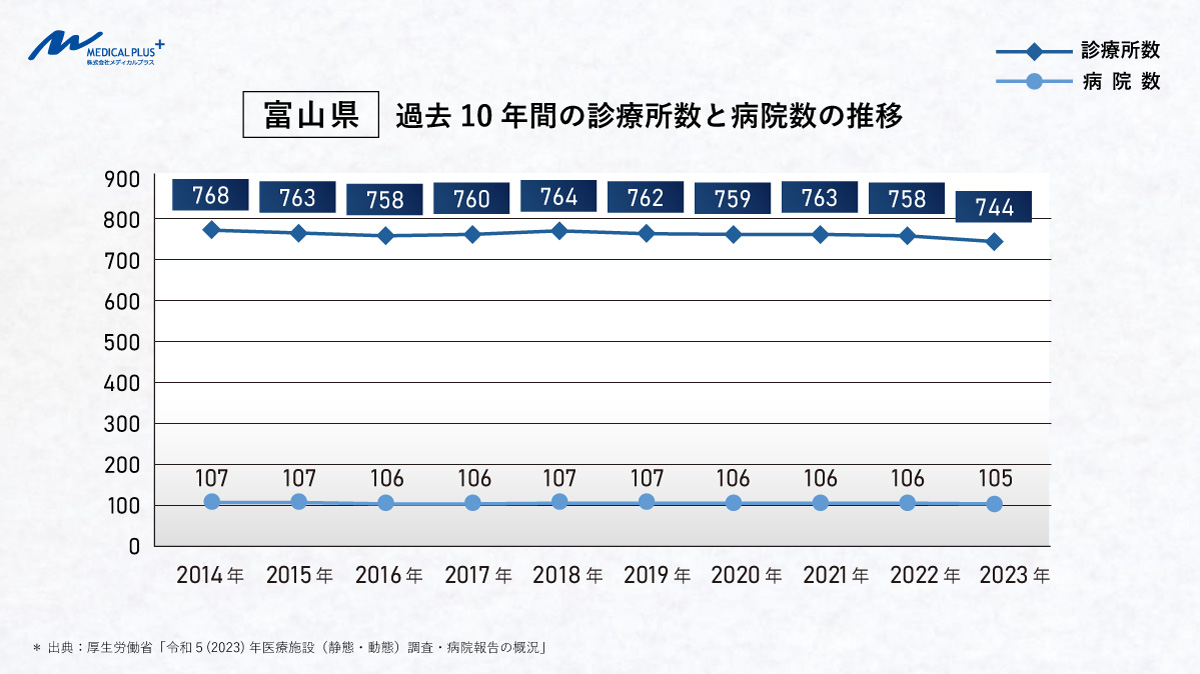

2. 富山県の医療機関数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、富山県内の病院数は105施設で、全国8,122施設のうち約1.29%を占めています。また、一般診療所数は744施設で、全国104,894施設のうち約0.71%を占めています。診療所数の推移を見ると、2014年時点では768施設ありましたが、そこから徐々に減少し、2023年には744施設となっています。10年間で-24施設と、わずかながら減少傾向が見られます。2017年から2021年までは760件前後で推移していたものの、2022年以降は減少に転じています。病院数についても、2014年から2023年にかけて107施設から105施設へと推移しており、大きな変化はないものの、微減の傾向が続いています。病院・診療所ともに件数の変動は比較的穏やかですが、人口減少や医師の高齢化を背景に、今後も減少が続く可能性があると見られています。

なお、富山県の人口10万人あたりの一般診療所数は73.9施設であり、全国平均の84.4施設をわずかに下回っています。県全体としては診療所の密度が全国平均よりやや低い水準にとどまっていることが分かります。

このように富山県では、診療所数・病院数ともに緩やかな減少傾向が見られますが、特に診療所数は2014年の768施設から2023年の744施設へと減少しており、今後も地域によっては医療提供体制の維持が課題となることが懸念されます。日本全国の傾向と同様、富山県内では医療資源の都市部集中が進む一方で、地方部における診療所の閉院や後継者不在が課題となっており、医療アクセスの地域格差は年々広がりつつあります。都市部では一定数の診療所が維持されていますが、過疎地域や山間部では医療機関の減少が顕著で、慢性疾患や終末期医療への対応が求められており、在宅医療や訪問診療の体制整備がますます求められると見られています。

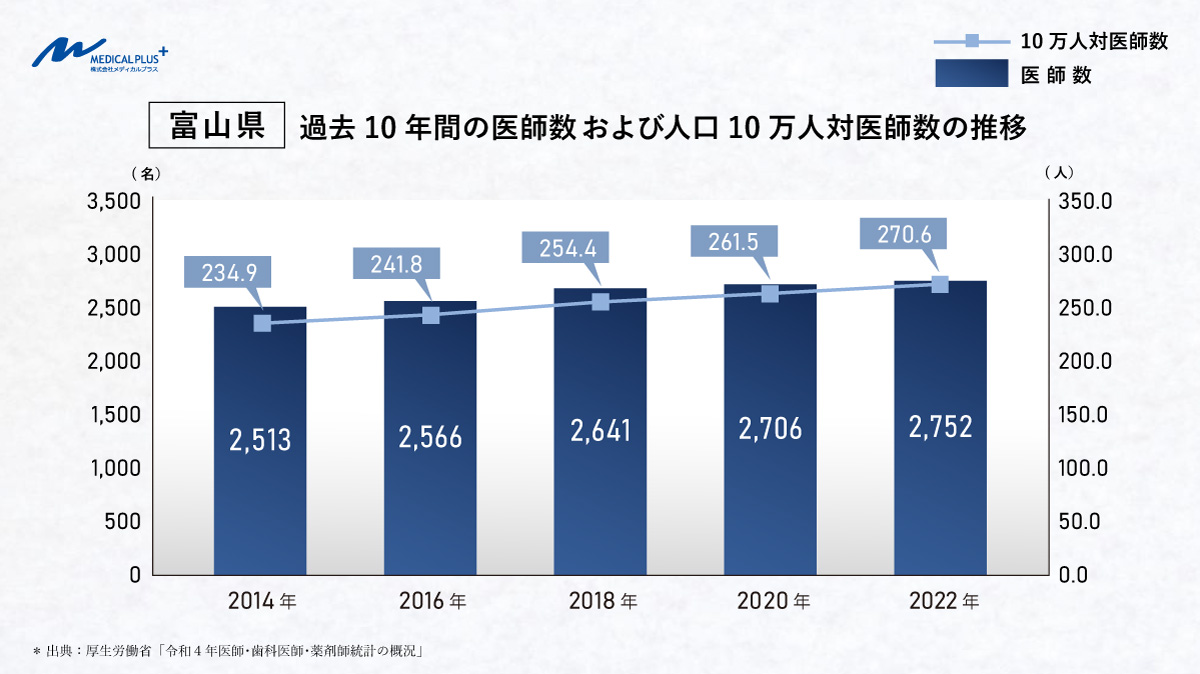

3.富山県の医師数と推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、富山県で医療施設に従事する医師数は2,752名で、全国の医療施設従事医師数327,444名のうち約0.84%(全国第36位)を占めています。2014年の2,513名から239名増加しており、安定した増加傾向が見られます。また、人口10万人あたりの医師数も、2014年の234.9人から2022年には270.6人へと増加しており、35.7人の上昇となっています。データからは、富山県内における医師確保の取り組みが一定の成果を上げてきた様子がうかがえます。

このように、富山県では過去10年間にわたり医師数が増加を続けており、人口10万人あたりの医師数も全国平均(261.5人)を上回る水準にあります。しかしながら、地域内の分布を見ると、富山市を中心とする都市部に医師が集中している一方、山間部や地方部では依然として医師不足が課題となっています。富山県における医師の増加傾向は明るい材料である一方で、日本国全体の少子高齢化で生じている課題同様、都市と地方の医療格差をいかに解消していくか、対応が急務と言えるでしょう。

4.富山県の医療圏の特徴

富山県の医療圏は、新川医療圏、富山医療圏、高岡医療圏、砺波医療圏の計4つの二次医療圏で構成されています。おもな基幹病院には、富山県立中央病院、富山大学附属病院、富山市民病院などがあり、いずれも地域医療の中核を担っています。救急対応を含めた高度医療の提供体制が整っており、都市部を中心に医療資源が集中する構造です。それでは、それぞれの医療圏について見ていきましょう。

●新川医療圏

県東部に位置し、魚津市・黒部市・滑川市などが含まれるエリアです。新川厚生センターなど中規模の医療施設が中心で、富山市の医療圏と比較すると専門性の高い医療機関が少なく、循環器系や小児科など一部診療科での医師不足が課題となっています。地域医療を支えるクリニックとの連携が不可欠で、在宅医療や高齢者向けの慢性疾患管理の強化が求められています。

●富山医療圏

県庁所在地・富山市を中心とした最大の医療圏で、県内の人口・医療機関の多くが集中しています。富山県立中央病院や富山大学附属病院、富山市民病院など大規模な病院が複数立地し、高度急性期医療から専門医療まで幅広く対応できる体制が整備されています。救急医療の体制も充実しており、三次救急へのアクセスも比較的良好です。ただし、今後は都市部でも高齢化が進む見込みで、在宅医療や地域包括ケア体制の整備が重要となってきます。

●高岡医療圏

県西部に位置し、高岡市・氷見市・射水市を含む地域です。高岡市民病院や厚生連高岡病院などが拠点病院として機能しており、一定の医療提供体制は整っていますが、人口減少と高齢化が急速に進行しているため、今後の医師確保や医療資源の再配置が課題です。山間部ではアクセスに課題があるエリアもあり、移動診療や訪問診療の拡充が求められています。

●砺波医療圏

県南西部に広がる農村地域で、砺波市・南砺市などを含みます。公立病院を中心とした医療体制が整っている一方で、人口密度が低く、医療機関の数は限られています。特に南砺市など山間部では高齢化率が非常に高く、日常的な医療アクセスに課題を抱えています。訪問診療や介護サービスとの連携、地域包括ケアの取り組みが進められていますが、今後は医師の偏在是正と医療機能の持続可能性が問われます。

このように、富山県では都市部と地方部で医療資源の分布に差が見られ、特に新川・砺波といった地方圏では医師不足や診療科偏在、アクセスの課題が顕著です。一方、富山医療圏では大学病院や県立病院を軸に高度医療の提供体制が整っており、県内の医療中枢としての機能を果たしています。今後は各医療圏の特性に応じた医療資源の配分が求められ、訪問診療や地域包括ケア、遠隔医療といった手段を組み合わせながら、持続可能な医療体制の確立を進めていく必要があります。

5. 県庁所在地「富山市」の医院・クリニック開業動向

富山県の県庁所在地である富山市は、県内最大の人口を有し、政治・経済・医療・教育の中心地として発展してきました。北陸地方の中核都市のひとつとして、生活の利便性と自然環境のバランスが取れた都市といえます。市内は中心市街地、郊外住宅地、山間部と多様なエリアで構成されており、エリアごとに異なる診療ニーズが存在します。ここでは、富山市の特徴を「交通の利便性」「商業的な観点」「教育環境」の3つの切り口から見ていきましょう。

①.交通の利便性

北陸新幹線の開通により東京駅から約2時間でアクセス可能な富山市。富山空港からは羽田便など国内主要都市へのアクセスも確保されており、空路・陸路ともにバランスの取れた交通網が整備されています。市内交通についても、路面電車やバス網が充実しており、中心市街地を含む広範なエリアへの移動が可能です。さらに市内は平坦な地形が多く自転車専用レーンの整備も進み、自転車での移動も盛んです。こうしたマルチモーダルな移動環境は通院のしやすさにも繋がり、クリニックの立地選定において考慮すべき要素となっています。郊外エリアでも主要道路網やインターチェンジが整備されており、車での通院ニーズにも応えられる環境を整える医療機関が多くみられます。都市部から郊外にかけての動線が明確である点は富山市の特徴で、幅広い診療圏の確保につながっています。

②.商業的な観点

富山市は、商業施設が集積する中心市街地と、郊外の大型ショッピングモールの双方が共存する都市構造を持っています。富山駅周辺には百貨店や専門店が立ち並び、買い物客やビジネス客で賑わう一方、郊外には「ファボーレ」などの大型商業施設が展開し、ファミリー層の集客が活発です。こうした商業集積地に隣接したクリニックは、買い物ついでの通院ニーズを捉えやすく、生活動線上での集患が期待できます。特に平日の日中には高齢者、夕方や休日には子育て世帯・若年層の来院が見込めるため、診療科目や営業時間の工夫によって患者層を広く取り込むことが可能です。また、観光資源としては立山黒部アルペンルートや富岩運河環水公園などがあり、県外からの来訪者も多いエリアです。駅周辺や観光地近隣では、短期滞在者への対応を視野に入れた診療体制もニーズがあります。

③.教育環境

教育機関が充実しており、富山大学、富山県立大学などの高等教育機関をはじめ、県内有数の進学校や私立校が集まるエリアでもあります。市内には学力水準の高い公立小中学校も多く、子育て世代にとって住みやすい環境が整っています。都市部らしい教育環境の充実は、ファミリー層の定住を促す要因にもなっていますので、小児科や内科、産婦人科などの開業には追い風といえるでしょう。学生人口の多さを背景にした医療ニーズが存在するため、アイディアを活かしさまざまな医療を展開することが可能で、例えば通学や塾通いの合間に立ち寄れる立地に開業することで、若年層の定期来院につながる可能性もあります。

富山市の診療所数

厚生労働省の「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」を見ると、富山県全体の診療所数が744施設であるのに対し、富山市の診療所数は337施設となっています。これは、富山県全体の約45.3%を占めており、県内の診療所のほぼ2分の1が富山市に集中していることがわかります。都市部に医療資源が極めて集中していることが読み取れ、富山市が県内の医療の中心地であることを示しています。さらに、人口10万人あたりの診療所数を確認すると、富山県全体が73.9施設であるのに対し、富山市は82.8施設となっています。これは、県全体の平均を大きく上回っていることを示しており、都市部における医療アクセスの充実が顕著です。このことから、富山市は県内で最も医療資源が充実しているエリアであり、幅広い医療ニーズをカバーしています。

参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。このシステムによると、富山市の診療所数は282施設で、富山県内の他の市(市町村)と比べても多い施設数です。なお、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の175施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の72施設と小児科系の44施設です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の10施設です。

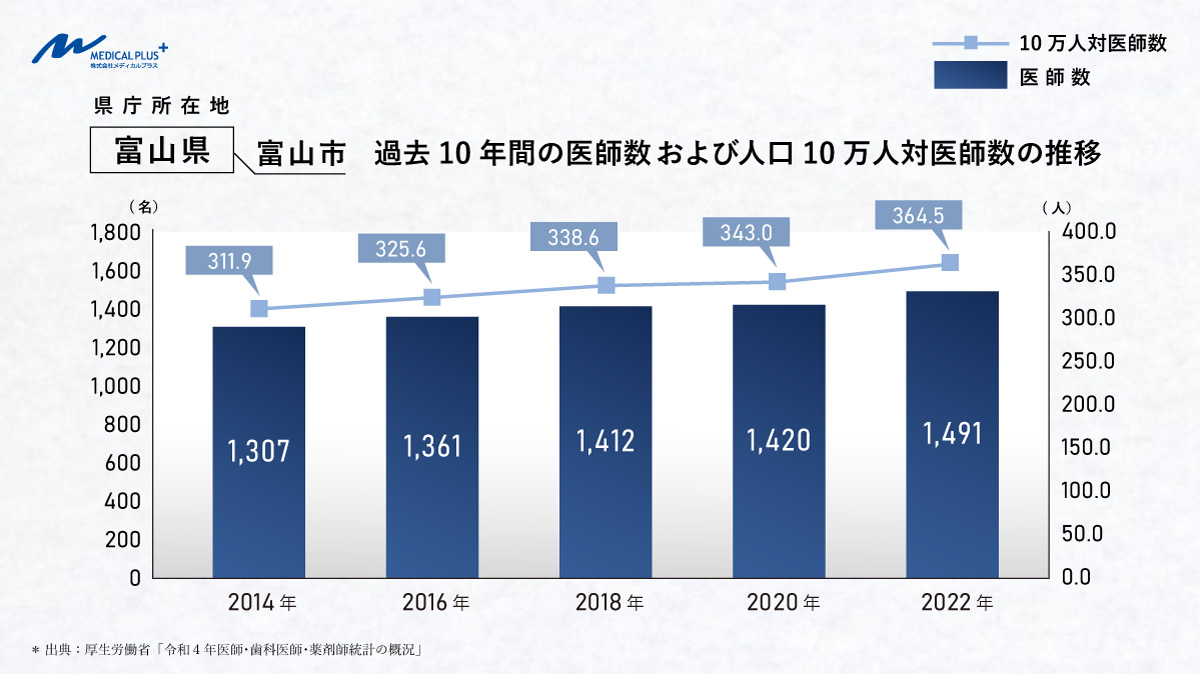

富山市の医師数とその推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、2022年時点で富山県全体の医療施設従事医師数は2,752人であり、そのうち富山市における医師数は1,491人となっています。これは富山県全体の約54.2%を占めており、県内の医師の過半数が富山市に集中していることを示しています。また、人口10万人あたりの医師数を見ると、全国平均が267.1人、富山県全体が270.6人であるのに対し、富山市では364.5人と大きく上回っています。富山市は県内外から患者を受け入れる医療拠点として、非常に高い医療提供力を持っていることがわかります。

また医師数の推移を見ると、2014年の1,307人から2022年には1,491人へと184人増加しており、安定した増加傾向を示しています。人口10万人あたりの医師数も、2014年の311.9人から2022年の364.5人へと上昇しており、持続的な医療人材確保が進んでいることが読み取れます。

富山市は医師数の水準・人口あたり比率ともに県内随一であり、専門性の高い医療機関が集積する中核的な地域となっています。しかし一方では日本全国の傾向と同様、中心市街地に医療資源が集中する一方で郊外や一部エリアでは近隣に医療機関がないという、医療アクセスの格差が課題となっています。富山市のような都市部であっても、診療圏によっては既存クリニックの廃院などで身近な医療が失われている状況にありますので、開業に際しては競合状況をはじめ、昨今の少子高齢化社会にどのように対応するかも含めてしっかり調査することが、開業の成功に繋がると言えるでしょう。

6.その富山県の開業動向のまとめ

富山県は、都市部と地方部で医療資源の分布に差がみられます。特に県庁所在地・富山市には、診療所と医師の過半数が集中しており、人口10万人あたりの医師数・診療所数ともに全国平均を上回る水準です。大学病院や県立中央病院など基幹医療機関も集まり、高度・専門医療が提供される一方、都市部では診療科によっては競争がやや激化する傾向もあります。一方、砺波医療圏や新川医療圏などの地域では、医師の偏在や診療科の偏り、交通アクセスの課題が見られ、とくに高齢化率の高いエリアでは在宅医療・訪問診療の需要が高まっています。診療所の後継者不在も顕在化しており、医療提供体制の継続に向けた担い手の確保が課題です。こうした中、身近な医療へのニーズ高いエリアへ新規開業される先生が待たれる一方で、既存の患者さんやスタッフ・設備を引き継げる「継承開業」は、有効な選択肢となり得ます。特に地方圏では、地域に根ざした信頼関係を活かしながらスムーズなスタートを切ることができ、医療ニーズにも応えやすい点が魅力です。

“富山の薬売り”に象徴されるように、富山県には古くから「暮らしに寄り添う医療文化」が根づいてきました。地域を支える医療の担い手として、次の時代の診療所を継いでいくことは、そうした伝統を未来につなぐ営みでもあります。開業を検討される先生には、新規だけでなく継承という形も視野に入れながら、地域医療への貢献とご自身のビジョンを重ねていただけたらと思います。メディカルプラスでは、富山県内の継承案件においても、医師のご意向に沿った個別診療圏調査を行い、ご希望に応じた支援を提供しています。ご興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。数値は2020年国勢調査のデータを基にしており、最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは先生方の継承開業に際し、案件ごとにしっかりと掘り下げたエリア別の診療圏調査を行わせていただきます。