山口県の医院開業動向

本州最西端に位置し、関門海峡を望む山口県。瀬戸内海と日本海に囲まれ、古くから西日本の要衝として栄えてきました。穏やかな気候と豊かな自然を持つ一方、都市部と地方で医療資源の偏在が進み、高齢化とともに地域医療の維持が大きな課題 となっています。近年では、遠隔医療の普及や継承開業のニーズが高まり、地域に根ざしたクリニックの役割がより重要になっています。山口県の医療環境や開業のポイントを、データを交えて解説します。

中国・四国の譲渡案件一覧をみる 山口県の譲渡案件一覧をみる

中国・四国の譲渡案件一覧をみる 山口県の譲渡案件一覧をみる1.山口県の基本情報と特徴

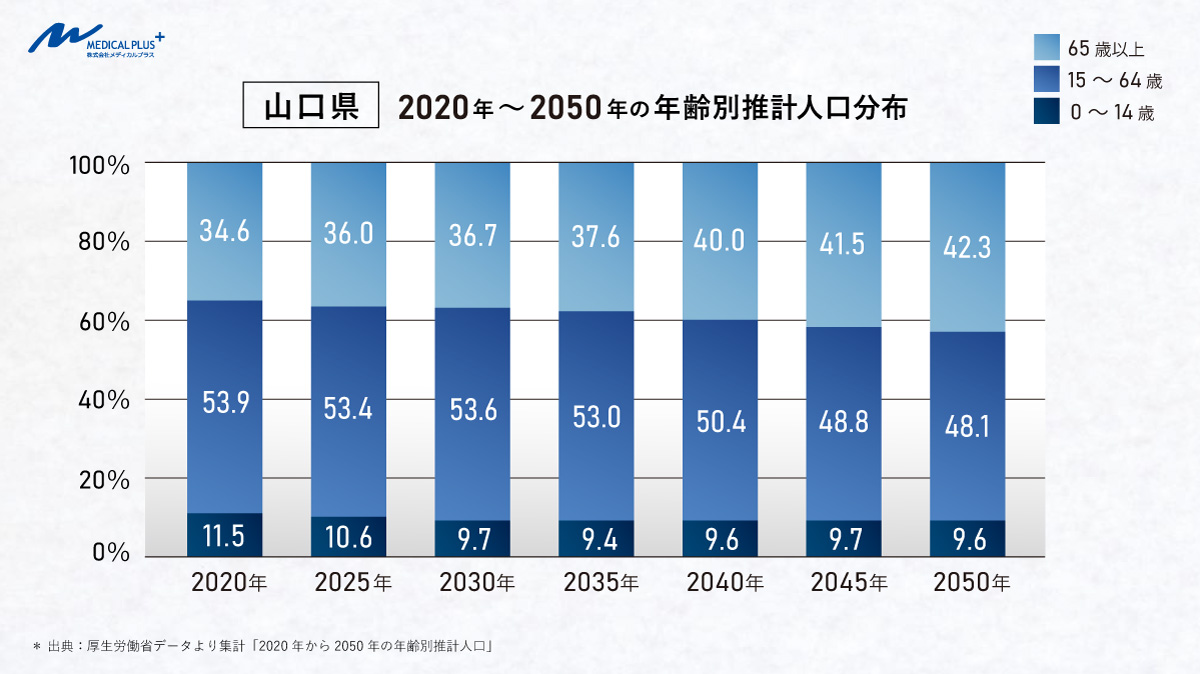

●年齢別推計人口

山口県の年齢別人口推計(2020年~2050年)を見ると、少子高齢化が加速し、生産年齢人口(15~64歳)の減少が続くと予測されています。2020年時点では、0~14歳が11.5%、15~64歳が53.9%、65歳以上が34.6% を占めていました。しかし、2050年には0~14歳が9.6%に縮小し、生産年齢人口は48.1%まで低下する一方、高齢者人口は42.3%に達する 見込みです。

このデータを見ると、弊社でも改めて「山口県もいよいよ本格的な超高齢社会に突入する」と実感します。2050年には県民の2.4人に1人が高齢者という状況になり、当然医療ニーズは今よりも高まるでしょう。一方で生産年齢人口(15~64歳)が減っていきますので、働き手が減り地域医療を支える人材もどんどん少なくなるということになります。特に地方部の医療人材不足は深刻です。現在でも「このエリアは医師が足りていないだろう」と感じる地域はありますが、今後はそれがさらに顕著になるでしょう。都市部ならまだしも、地方では医療機関が減少し、診療圏に医療が全く足りていないエリアが出る可能性が高く、「後継者がいないから閉院する」というケースも増えることが予想されます。そうなると、患者さんが通院できる場所が、さらに無くなってしまいます。

高齢化が進めば、当然「在宅医療」や「訪問診療」のニーズは増えますが、そこに対応する医師が足りないと、患者さんが十分な医療を受けられなくなります。加えて自治体や保険制度の負担も増え、地域医療の持続性が危うくなる課題も明確化します。

他都道府県も同様の課題を抱えていますが、山口県においても、医療資源をより効率的に配分し、地域ごとに適切な医療体制を整えることが重要で、特に都市部と地方のバランスをどう取るかが重要になってくるでしょう。そして後継者不足の問題に対しては、「継承開業」という選択肢についても知られるようにきています。新規開業だけではなく、すでにある診療所を引き継ぐことで、地域医療を守っていくことも必要かもしれません。

●面積

6,112.6㎢(全国第23位)〔2024年1月時点〕

●人口

1,320,000人(全国26位)〔2022年10月時点〕

●県庁所在地

山口市

●政令指定都市

なし

●県内の市町村数

13市6町(計19市町)※村はありません

●気候

山口県は、中国山地を挟んで瀬戸内海沿岸地域、内陸山間地域、日本海沿岸地域の3つに分かれ、それぞれ異なる気候を持っています。瀬戸内海沿岸地域は温暖で降水量が少なく、一年を通じて穏やかな気候が特徴です。一方内陸山間地域は冬らしい冷え込みがあり、積雪の見られる地域もあります。また日本海沿岸地域は冬季に曇りの日が多く、降雪量が比較的多い特徴を持っています。年平均気温は、瀬戸内海側では15度前後、日本海側では13度前後と地域によって差があり、山間部では寒暖差が大きくなる傾向があります。

●観光

山口県には、歴史と自然が融合した観光スポットが数多く存在します。日本三名橋のひとつである「錦帯橋」は、アーチ型の美しい木造橋として有名で、多くの観光客が訪れます。また、幕末の志士・吉田松陰を祀る「松陰神社」や、旧藩主の邸宅と庭園を残す「毛利氏庭園」も歴史好きには見逃せないスポットです。宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の舞台となった「巌流島」も知られた名所のひとつです。さらに、日本の三天神に数えられる「防府天満宮」は、学問の神として広く信仰を集めています。自然景観では、エメラルドグリーンの海と壮大な橋が美しい「角島大橋」、日本最大級のカルスト台地が広がる「秋吉台」など、雄大な景色を楽しめるスポットも豊富に揃っています。

●歴史

山口県は、室町時代に「西の京」と呼ばれるほど繁栄した文化都市としての歴史を持っています。当時、大内氏が中国や朝鮮との貿易を通じて財力を蓄え、京都に匹敵するほどの都市を築いたことで、大内文化が開花しました。その後、毛利氏が統治し、江戸時代には長州藩の中心地として発展します。幕末には吉田松陰や高杉晋作をはじめとする維新志士を輩出し、明治維新の推進力となりました。長州藩は明治政府成立後も日本の近代化を支える重要な役割を担い、山口県は日本の歴史の転換点で大きな影響を与えた地域として知られています。また、県名の由来には諸説あり、「長門国へ続く山道の入口だった」とする説や、「山口氏が築いた城に由来する」といった説が伝えられています。

●自然

日本海と瀬戸内海に囲まれた山口県は、中央には中国山地が広がる地形を持っています。海岸線は変化に富み、日本海側では荒々しい岩場が続き、瀬戸内海側では穏やかな海と多くの島々が点在しています。内陸部には、日本最大級のカルスト台地である「秋吉台」や、長門市の青海島の断崖絶壁など、特徴的な景観が見られます。さらに、温泉地も豊富で、「湯田温泉」や「長門湯本温泉」などがあり、観光地としての魅力を高めています。

●産業

山口県の主要産業は、製造業、卸売・小売業、医療・福祉が中心となっています。県内総生産は約6兆3,746億円に達し、化学工業や造船業、電子機器の生産などが県経済を支えています。水産業も盛んで、下関ではフグの取引が全国最大規模を誇り、県の象徴的な産業のひとつとなっています。また、農業においては、周防大島のみかんや長門市のナシなどの果樹栽培が有名です。工業地帯としても発展しており、特に周南市や宇部市では石油化学産業が活発に行われています。

●特産品

山口県には、全国的に知られる名産品が数多くあります。代表的なものとして、下関のフグが挙げられ、全国屈指の漁獲量を誇ることで有名です。また、茶そばを瓦の上で焼き、温かいつゆにつけて食べる「瓦そば」は、山口県ならではのユニークな郷土料理として親しまれています。工芸品では、やわらかな風合いと美しい釉薬が特徴の「萩焼」があり、茶道具や日用品として広く利用されています。さらに、希少な和牛ブランドである「見島牛」は、国内でも流通量が限られており、特別な肉質を誇るブランド牛として注目されています。

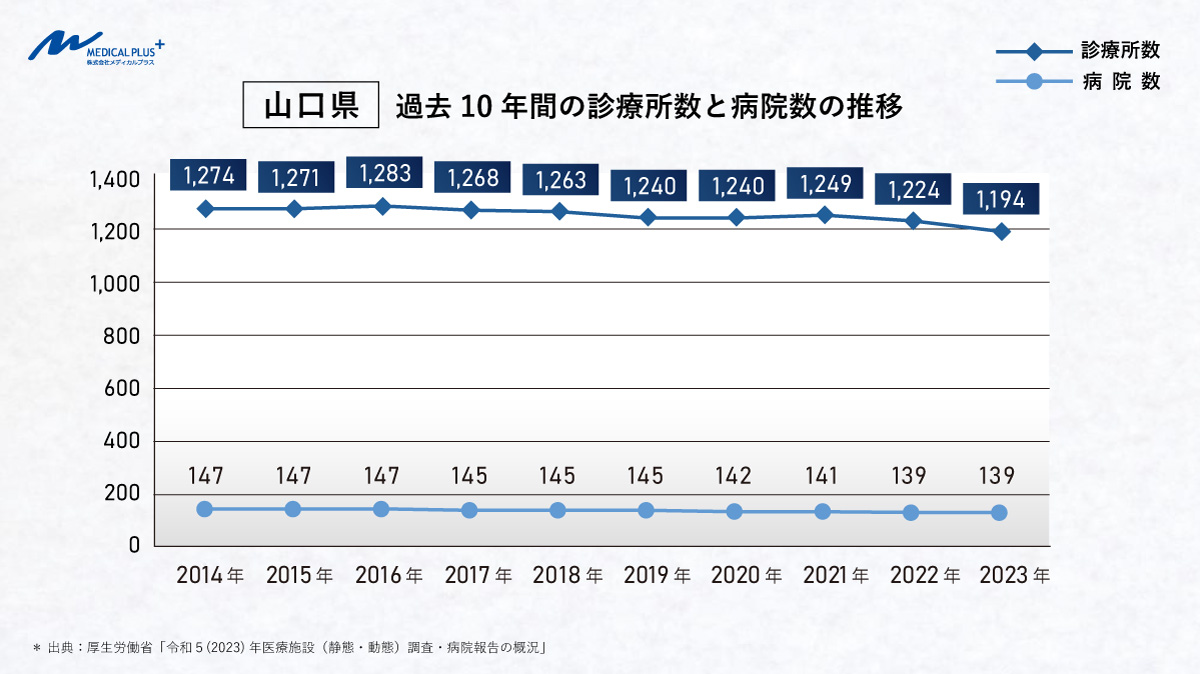

2.山口県の医療機関数と推移

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、山口県内の病院数は139施設で、全国8,122施設のうち約1.71% を占めています。また、一般診療所数は1,194施設で、全国104,894施設のうち約1.14% を占めています。

診療所数の推移を見ると、2014年から2023年までの10年間で80件減少 しており、減少傾向が続いている ことが分かります。特に、2018年以降の減少幅が大きく、2018年の1,263施設から2023年の1,194施設へと約5.5%の減少 となっています。一方、病院数は2014年の147施設 から2023年の139施設 へと減少し、10年間で8施設が減少 しました。特に、2019年以降は145施設から139施設へと減少 しており、今後も減少傾向が続くことが予測されます。また、出典元のデータによると、山口県の人口10万人あたりの一般診療所数は約92.0施設 であり、全国平均の84.4施設を上回っています。これにより、山口県全体としては全国平均と比べると診療所の数自体は多いものの、地域ごとの偏在が課題となっている ことが見て取れます。

このデータを見ると、山口県では診療所数・病院数ともに減少傾向が続いている ことが分かり、特に2018年以降の診療所数の減少は顕著です。病院数も減少していますので、入院機能を持つ医療機関の減少により、外来診療を担うクリニックの重要性がさらに高まると予測されます。特に病院から地域の診療所へ患者がシフトする流れが強まるため、今後は「地域密着型のクリニック」の役割がより重要になるでしょう。

日本国全体の傾向同様、山口県内でも都市部と地方部で医療機関の分布に偏りが見られます。都市部では一定の医療提供体制が維持されていますが、過疎地域や高齢化の進むエリアでは診療所の減少が深刻化しており、今後さらに医療アクセスの格差が広がる懸念があります。こういった背景から、新規開業だけでなく廃院を防ぐ継承開業という手段で地域医療を維持することも、医療偏在を防ぐ選択肢となるでしょう。都市部に比べて競合が少ない地方部での継承開業は、経営と社会的意義を両立させることのできる、大きな可能性があります。

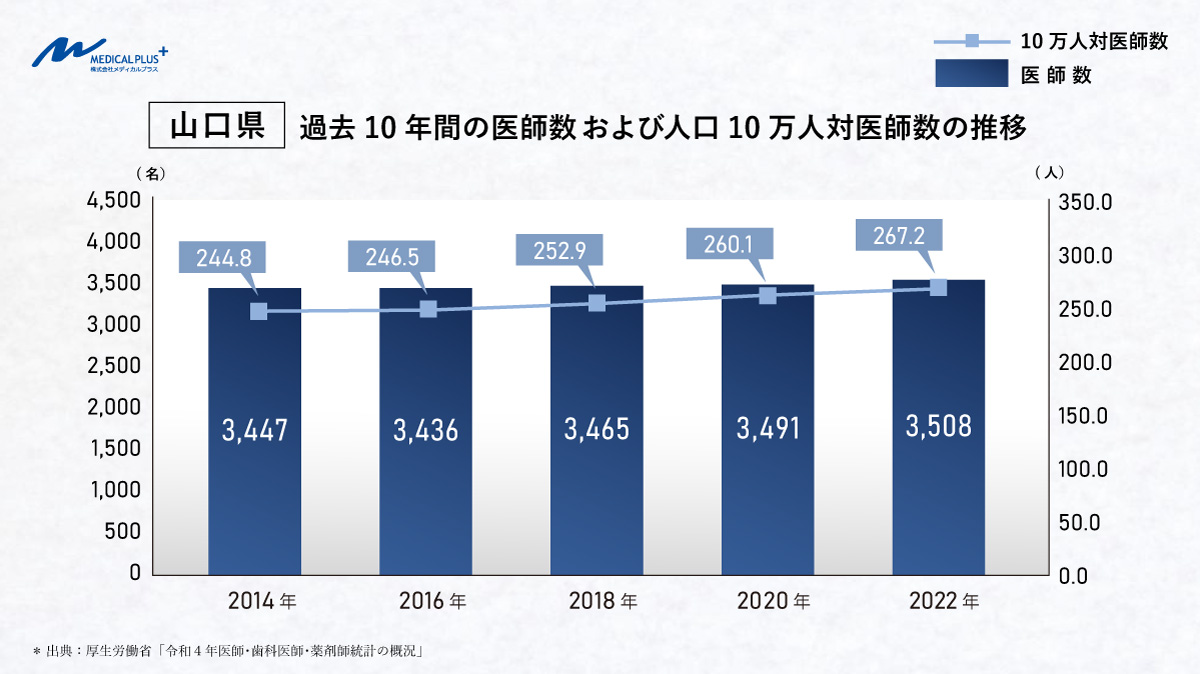

3.山口県の医師数と推移

厚生労働省の「令和4年:医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、山口県で医療施設に従事する医師数は3,508名 で、全国で医療施設に従事する医師数327,444名のうち約1.07%(全国第29位) を占めています。2014年の3,447名 から61名増加 しており、医師数の緩やかな増加傾向 が見られます。また、人口10万人あたりの医師数は267.2名 となっており、2014年の244.8名 と比較すると22.4名の上昇 となっています。この数値だけを見ると、山口県では医師の確保が一定程度進んでいる ように見えますが、診療所・病院数の減少という別の要素を考慮すると、単純に医療提供体制が改善しているとは言えません。

山口県では診療所・病院が減少している一方で、医師数は微増している という特徴的な動きが見られます。考えられる要因として医師が特定のエリアや大規模病院に集中している可能性、また個人開業の減少の可能性が考えられます。また医師の高齢化で廃業による勇退が進む一方で、新たな開業が少ないことも要因として考えられます。どの地域で医療資源が不足しているのかを正確に把握し、エリアごとに医師数や診療所数を詳しく分析しないと、本当に必要な医療サービスがどこに足りていないのかが見えてこないのです。開業を検討する際には、県全体のデータを把握すると同時に、具体的な候補地ごとに診療圏調査を実施し、地域の医療需要を正しく把握することが重要です。

4.山口県の医療圏の特徴

山口県の医療圏は、岩国、柳井、周南、山口・防府、宇部・小野田、下関、長門、萩 の合計8つの二次医療圏 で構成されています。県内の大規模病院としては、山口大学医学部附属病院、徳山中央病院、山口県立総合医療センター などがあり、高度医療を提供しています。特に、山口大学医学部附属病院は県内の医療人材の育成や高度医療の提供拠点となっており、地域医療の支援にも力を入れています。こうした中での山口県の医療圏の3つの課題をあらためて見ていきましょう。

①. 医療従事者の地域偏在

山口県では、都市部と地方部で医師の偏在が見られ、特に専門医の確保が地方圏で課題となっています。都市部では高度医療機関が集中している一方で、地方圏では医師不足が進み、地域によっては診療科の選択肢が限られるケースも見られます。また、県内の医師数は増加傾向にあるものの、診療所や病院の数は減少しているため、地域によっては医療アクセスの格差が広がっている 可能性があります。このため、単純に「県内の医師数が増えたから医療環境が良くなった」とは言えず、医療資源のバランスをどう整えていくかが大きな課題 となっています。

②. 高齢化社会への対応

山口県では高齢者人口の割合が高く、今後も医療需要の増加が見込まれますので、在宅医療の拡充も課題です。特に周南や山口・防府といったエリアでは高齢化の進行が顕著で、慢性疾患の管理や在宅医療の充実が急務です。高齢化により通院の困難な方も増えますので、訪問診療や介護施設との連携がより重要になってきます。開業を考える医師にとっても、こうした地域の医療ニーズを踏まえた診療スタイルの選択が求められるでしょう。

③. 地域医療支援病院との連携

山口県では、地域医療を支える中核機関として「地域医療支援病院」の設置が進められており、二次医療圏ごとに基幹病院が配置されています。専門的な診療や急性期医療を担う病院と、地域の診療所・クリニックが連携しながら、住民の医療アクセスを確保しているのです。しかし都市部の病院への患者集中が進んだ場合、地方の医療機関はさらに維持が難しくなります。医療圏ごとに適切な役割分担をしながら、地域医療のバランスを取ることは、今後の課題と言えるでしょう。

5. 県庁所在地「山口市」の医院・クリニック開業動向

山口市の特徴

山口市は、山口県の県庁所在地として県内で最も大きな都市です。人口は約20万人を超え、県内でも経済や文化、教育の中心地としての役割を担っています。都市部は利便性をはじめ、多くの点で魅力的な開業地といえますので、まずはその特徴を開業動向に関わる視点から整理してみましょう。

①. 交通の利便性

山口市は、JR山口線や新山口駅を中心とした交通インフラが整備されています。特に新山口駅からは、山陽新幹線へのアクセスが可能なため、広島や福岡へのアクセスも良好です。さらに主要国道9号線や国道262号線が市内を通過していますので、市外への移動も便利なうえ、中国自動車道のアクセスも良好なため、車での移動にも便利です。また市内の交通はバスが主力となっており、マイカーを利用しない方でも近隣市町村へのアクセス環境が充実しています。やはり山口市のような県庁所在地は交通の便が良いため、患者さんの利便性が高いことが大きなポイントです。広範囲から患者を集めやすく、安定した集患が期待できると言えるでしょう。

➁. 商業的な観点

山口市は、大型ショッピングセンターや商店街が充実しており、日常的な買い物から専門商品までさまざまなニーズに対応しています。こういった地元住民や観光客の集まりやすいエリアであるショッピングモールや飲食店近隣の場所に開業すれば、集患力が格段に高くなります。また山口市では製造業やIT産業の進出に注力しています。都市としての今後の経済成長を視野に入れた場所では、商業と産業の発展にともない医療ニーズの高まりも予想されます。特に企業向けの健康診断や外来診療に対応したクリニックの開業は、地域密着型のサービスとして、大いに需要が高まる可能性があります。

➂.教育環境

山口市には、山口大学や山口東京理科大学といった高等教育機関が集積していますので、「大学や教育機関が多い=若年層やファミリー層が集まりやすい要素」とも言えるでしょう。特に小児科や内科、産婦人科といった診療科目においては、安定した患者層の獲得が期待できます。「治安が良く子育て世代の住みやすい環境」と定評ある山口市では、市をあげてファミリー層の定住を促進しているため、安心して暮らせる街で、さらに安心して通院できる環境を提供する相乗効果を狙い開業するという考え方もあるでしょう。

山口市の診療所数と医師数について

厚生労働省の「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」の「都道府県-指定都市・特別区・中核市(再掲)別にみた施設数及び人口10万対施設数」では、山口市の情報は公表されていませんが、参考として日本医師会の「地域医療情報システム」を活用すると、より詳細な診療圏に関する情報を得られ、開業エリアを決めるうえでの参考値としてご活用いただけます(最新の地域内医療機関情報の集計値※人口10万人あたりは、2020年国勢調査総人口で計算)。こちらのシステムによると、山口市の診療所数は135施設です。これを人口10万人当りの診療所数に換算すると、69.60施設です。市内の人口10万人対診療所医師数は244.94人で、山口県内にある全市の平均72.95施設・276.18人を下回っていることから、山口県内でも診療所数・医師数が少ないエリアということがわかります。なお同システムでは、診療所の標榜科目の中で、最も多いのが内科系の85施設、次に多いのが外科系(整形外科、脳外科など)の31施設です。逆に、最も少ないのは産婦人科系の6施設となっています。

同システムで山口市の人口10万人対医師数を確認すると、244.94人となっています。山口県内では少ない人数と言え、全国平均256.6人から見ても少ないため、開業医へのニーズはまだまだ高い傾向と言えます。ちなみに山口県内にある8つの二次医療圏うち、最も医師数が多いのは宇部・小野田医療圏の395.34人で、8つの二次医療圏のうち群を抜いて多くなっています。次いで多いのが下関医療圏の288.06人、その次が山口・防府医療圏の257.32人で、全国平均256.6人を上回っています。しかし、山口県内の8つの二次医療圏のうち残り5つの医療圏に関しては全国平均256.6人以下で、医師が不足傾向にあると言えるでしょう。

6.その他山口県の開業動向のまとめ

山口県も日本全国の傾向と同様に、都市部と地方部で医療資源の偏在が進んでおり、特に地方部では医療アクセスの確保が喫緊の課題となっています。一方で県庁所在地である山口市は県内で最も大きな都市で、今後も医療の充実が期待されるエリアです。全体として高齢化の進行に伴い、慢性疾患や在宅医療のニーズが急速に増加しており、地方部では特に通院の難しい高齢者がますます増加することが予想されるため、訪問診療や地域包括ケアの需要が一層高まるでしょう。こういった時代の変化の中で医療機関の後継者不足も顕在化しており、「継承開業」という手段で地域医療を支える役割も注目されるようになってきています。

さらに近年ではDX化や遠隔医療の導入が進み、小規模クリニックでも専門的な診断支援を活用できる環境が整いつつあります。時代の変化で、限られたリソースの中でも地域の壁を越えて質の高い医療を提供することが可能になってきていると言えるでしょう。都市部では競争が伴う一方で、地方部には医療提供の場として大きな可能性が広がっています。山口県で開業を検討する際、多くの先生がまず山口市などの都市部を候補とされますが、都市部・地方を問わず、エリアごとの医療ニーズをしっかりと見極めることがまず不可欠です。また後継者不在のクリニックを引き継ぐ「継承開業」は、既存の患者基盤やスタッフを活かしながら、スムーズな開業を実現できる手段のひとつです。すでに地域に根付いた診療所を引き継ぐことは、単なる事業継承ではなく、地域の患者さんを守ることにつながります。新規開業とは異なり、患者さんが既についている、またこれまでの経営数字をみることの出来る点も、開業における大きなメリットとなりますので、ぜひご検討をいただけますと幸いです。

メディカルプラスでは、後継者不在のクリニックと、地域医療に貢献したい医師との橋渡しを行っています。「地域の医療を守る」という想いを持つ先生方に、安心して継承開業を進めていただけるよう、案件ごとに診療圏調査を行い、最適な開業戦略をご提案いたします。継承開業にご興味のある先生は、ぜひお気軽にご相談ください。

※日本医師会提供の「地域医療情報システム」では、地域ごとの医療機関情報や統計データをご確認いただけます。最新情報に基づいて変更される場合がありますので、随時ご確認ください。

※メディカルプラスでは、先生方の継承開業に際し、案件ごとに掘り下げたエリア別の診療圏調査を行っています。