歯科の医院開業動向

むし歯や歯周病の治療だけでなく、予防歯科や訪問歯科など、歯科の役割は広がりを見せています。高齢化やライフスタイルの変化により、地域で長く頼られる歯科クリニックのニーズは今後も続くでしょう。本記事では、歯科における開業動向と今後の展望をデータとともに解説します。

歯科の譲渡案件一覧をみる

歯科の譲渡案件一覧をみる1. 歯科の開業トレンド

歯科:診療内容の変遷について

歯科は、医療分野の中でも最も早くから開業医主体の診療体制が確立した領域のひとつです。地域のなかで「かかりつけ歯科医」が生活に根づき、保険診療を中心に地域医療の一端を担ってきました。もっとも、この10年ほどでその姿は大きく変化しています。かつては虫歯や歯周病の治療が中心でしたが、いまは予防・審美・インプラント・矯正など、保険と自費を組み合わせた多角的な診療スタイルが一般的になりました。デジタル技術の進化も大きく、口腔内スキャナーやCAD/CAMによる補綴製作、マイクロスコープを用いた精密治療など、診療の質を支えるツールは格段に進化しています。

また、近年は「削って治す」から「守って支える」への転換が進み、予防歯科や定期メンテナンスを軸にした長期通院型の経営モデルが主流になりつつあります。患者さんとの関係を継続的に育む仕組みが、経営の安定にも直結しています。一方で、全国の歯科医院数はすでに飽和状態にあるとも言われ、開業時の差別化や地域でのポジショニングがこれまで以上に重要です。法人化や複数展開を進める動きも増え、経営環境は年々高度化しています。こうした状況のなかで、これから開業を目指す先生にとっては、診療方針だけでなく、経営の設計力と戦略性が問われる時代に入っていると言えるでしょう。

歯科の特徴

歯科は、患者さんとの関係性が長く続く診療科のひとつです。治療からメンテナンスに至るまでの継続性が、地域密着型の診療を支える最大の強みといえるでしょう。診療の幅は広く、一般歯科に加えて、予防・審美・インプラント・矯正など、多様な分野を自由に組み合わせて地域ニーズに応じたユニークさを設計できるのも、歯科開業の特徴です。医科と比べて診療領域の独立性が高く、自分の専門性や志向をそのまま経営に反映できる自由度があります。

一方で、患者さんの期待値も年々高まり、院内の雰囲気やスタッフ対応、情報発信など「診療以外の体験価値」が選ばれる要因にもなっています。こうした総合的な満足度をどう設計するかが、今の歯科開業成功に繋がる大きなポイントといえるでしょう。開業を検討される先生にとっては、診療技術だけでなく「経営を通じて理想の診療を形にする」という発想が求められる領域でもあります。

2. 歯科診療所数とその推移

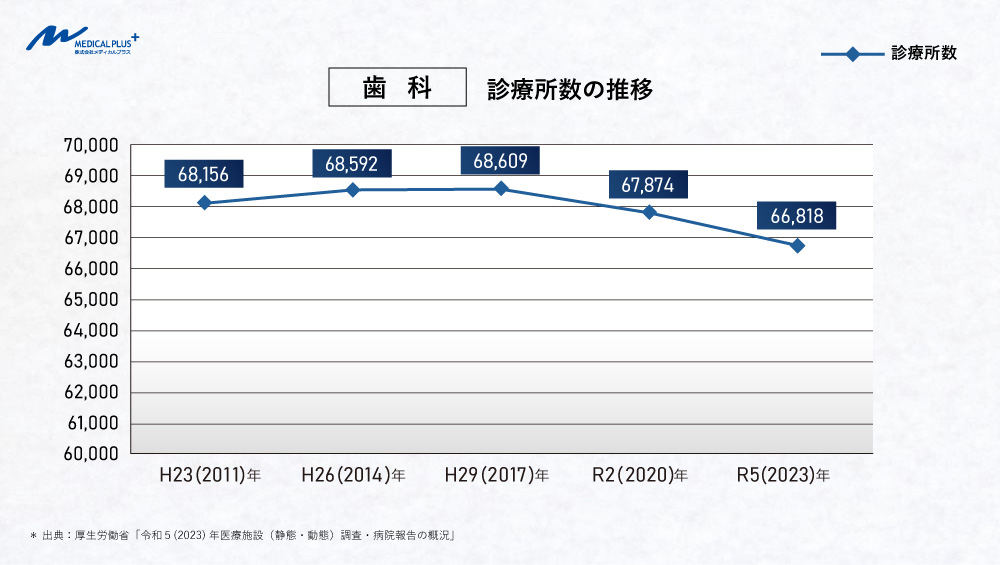

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、全国の歯科診療所数は66,818施設となっています。平成23(2011)年の68,156施設から令和5(2023)年までの12年間で1,338施設減少しており、緩やかな減少傾向にあることが分かります。

グラフを見ると、2010年代半ばまでは微増傾向でしたが、2017年をピークに減少へと転じています。背景には、若手歯科医師の都市集中、人口減少に伴う地方の需要縮小、そして新規開業と廃業が均衡しつつある現状が挙げられます。開業希望者にとって「歯科は飽和している」とも語られがちな市場ですが、実際には地域によって二極化が進行しており、都市部では過密化、郊外や地方では後継者不在による歯科医不足といった偏在がみられます。

なお、全国47都道府県の診療所数を比較すると、医科39科目の中で最も多い内科が64,143施設であるのに対し、歯科はそれを上回る6万6千件超で、相対的に見ても依然として高い水準で医療提供体制を維持しており、地域医療の中で大きな存在感を持つ診療科であることが分かります。

3.歯科医師数とその推移

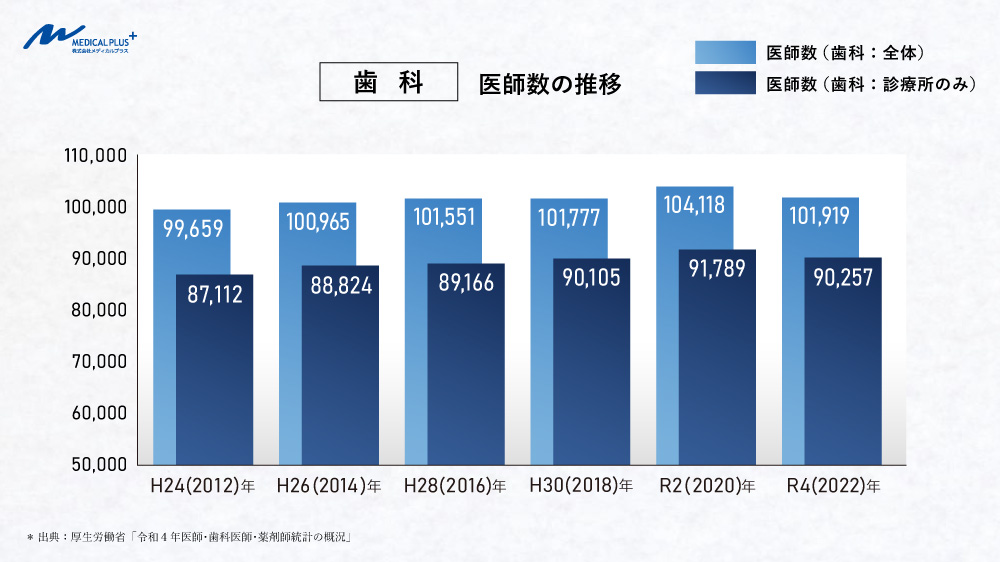

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国の歯科医師数は101,919名となっています。平成24(2012)年の99,659名からおよそ10年間で2,260名増加しており、緩やかな増加傾向が続いています。このうち、診療所に従事する歯科医師は90,257名で、全体の約88.5%を占めています。

グラフを見ると、歯科医師全体はほぼ横ばいで推移しているものの、診療所で勤務する歯科医師は一貫して増加傾向にあります。これは、開業医の継承や分院展開による雇用拡大、法人歯科の増加など、開業を取り巻く雇用の多様化が進んでいることを示しています。一方で、歯科医師の年齢構成の高齢化も進んでおり、引退・廃業に伴う継承案件の増加が予想されています。

また、若手歯科医師は大都市圏に集中する傾向が続き、地方では歯科医師不足が慢性化。こうした偏在構造が、地域によっては「開業のチャンスが残るエリア」を生み出しているのも現状です。歯科医師数全体は増えても、地域や世代でのバランスには明確な偏りがあり、これから開業を目指す先生にとっては、立地と事業承継の動向を見極めることが重要な要素となるでしょう。

4. 歯科の開業資金

一般的な開業ケースを「保険診療のみ」「ユニット3台」「テナント開業」ケースと定義して計算した場合、下記のようになります。

●物件賃料:

ユニットを3台置く場合に最低限必要な坪数は20坪前後ですから、坪単価を1万円とすると、20万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金120~200万円、礼金20万円、仲介手数料20万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積20坪の場合は1,000~1,200万円と試算出来ます。

●医療機器:

歯科用ユニット、バキュームシステム、エアーコンプレッサー、歯科用レントゲン設備、歯科材料、滅菌器、レセコンなどとすると、2,000~3,500万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、自費診療として下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●審美治療:

ホワイトニング設備や、セラミック治療設備など、合計で1,000万円を試算。

●矯正治療:

シミュレーションソフトやデジタル模型スキャニングなど、合計で1,000万円を試算。

●口腔外科:

手術機器や手術室設備など、1,000万円を試算

5. 歯科クリニックの開業成功のポイント

①.差別化

歯科は開業医の数が多く、差別化に工夫が必要な分野です。そのため、「どのような患者さんに、どんな価値を提供するか」を明確に描くことが、開業成功の第一歩となります。かつては、何でも診る街の歯医者というスタイルが主流でしたが、いまは患者さんのニーズが多様化し、「予防中心の通院型」、「審美・インプラント重視型」、「子ども・ファミリー層に特化」、「訪問歯科中心」など、地域特性や経営方針に応じて多彩なモデルが存在します。自院の方向性をどう定義づけるか、整理していきましょう。

●誰のどんな課題を解決するかを明確に:

地域に数多くある歯科の中で、自院の存在意義をどう位置づけるため、後述する物件の選択肢も考慮し、向き合う対象を具体的に描いてみましょう。例えば小学校や中学校の通学路にあるなど個性を出しやすい立地であれば、理念や方針を明確にすることで、患者さんにも一貫したメッセージが届きやすくなります。

●通院体験をポジティブなものに:

歯科は定期的に通う診療科です。治療技術と同じくらい、通院時の体験が選ばれる理由になります。受付対応の丁寧さや説明の分かりやすさ、院内の安心感など、通うたびに「ここで診てもらいたい」と感じてもらえる環境を整えることが、信頼と継続の土台になります。

●専門性の打ち出しと地域連携のバランスを取る:

矯正・インプラント・審美・訪問など、専門性を打ち出すことは差別化の有効な手段です。ただ特化しすぎると地域との接点が薄れることもありますので、たとえば「予防から審美まで一貫してサポート」「訪問歯科と連携し高齢者の健康維持を支援」など、専門性と地域貢献を両立させることで、より持続的な差別化が可能になります。

●差別化のための診療設計をする:

歯科は診療メニューの幅が広い分、ただ導入を増やすだけでは差別化にはつながりません。重要なのは、開業エリアの患者層がどんな世代構成・生活背景を持っているかを把握し、その地域に合った診療テーマを明確にすることです。

たとえば「予防歯科」は全年代に広くニーズがありますが、多くの医院で導入されているため、単独での差別化は難しい領域です。「審美歯科」は若い世代から団塊の世代まで幅広い需要があり、特にホワイトニングは20〜40代を中心に男女問わず人気があります。「インプラント治療」は主に50代以降でニーズが高まりますが、最近では20〜30代でも美容的観点から希望する方が増えています。

また、高齢化が進む中で「訪問歯科」は今後さらに需要が拡大する分野です。通院が難しい高齢者や在宅介護世帯が多い地域では、地域包括ケアと連携した診療体制を整えることが有効です。さらに「ドライマウス」や「口臭治療」なども注目分野で、加齢やストレスに起因する症状として、40代以降の現役世代だけでなく、20〜30代にも潜在的ニーズがあります。このように、保険・自費を問わず地域の年齢構成と生活環境から“求められる診療”を見極め、自院の専門性を重ねていくことが、開業時の最も実践的な差別化戦略です。

②.物件の選択肢(立地・診療圏)

歯科は、痛みを感じたその日に駆け込む場所でありながら、定期的に通い続ける場所でもあります。この二面性を踏まえたアクセス性と居心地のバランスが、立地選定の大切なポイントです。

●アクセス性と通いやすさ:

急な歯痛や詰め物のトラブルなど、歯科では「今すぐ診てほしい」ニーズが多く発生します。駅や商業施設の近く、駐車場完備など、生活導線上で立ち寄りやすい立地は安定経営の基本です。一方で、予防や審美など定期通院型の患者さんにとっては、通いやすさに加え、静かで落ち着ける環境も重視されます。

●診療導線とプライバシーの両立構造を:

診察台の並びや待合スペースの配置は、患者さんの安心感を大きく左右します。開放感のある空間づくりと同時に、他の患者さんの視線を気にせず治療を受けられる設計が理想です。診療室・滅菌スペース・バックヤードが効率的に連動できる間取りを選ぶことで、スタッフの動線もスムーズになります。

●清潔感と安心を感じる空間づくり:

急を要するケースは勿論、リピート通院を考えると、利便性だけでなく医院の印象が重要です。歯科医院では「清潔」「痛くなさそう」「通いやすい」といった要素が、患者さんの安心感を左右します。自然光や明るい内装、見通しのよい受付など入った瞬間に安心できる雰囲気をつくれるかを十分にイメージし、選定しましょう。診療技術と同じくらい、この医院なら安心して通えると感じてもらえる空気づくりが大切です。

開業後は診療の質に向き合う日々が続き、環境を見直す時間を取るのは容易ではありません。だからこそ開業前の今、患者さんの立場に立って診療風景を具体的に思い描くことが大切です。毎日の診療をどんな空間で、どんな気持ちで行うのかという視点でシミュレーションを重ねながら、先生の医療を如何なく発揮できる場所を見極めていきましょう。

③.集患マーケティング

競合医院が多い中で選ばれ通い続けてもらうためには、「見つけてもらう仕組み」と「信頼を積み重ねる仕組み」の両方を整えることが重要です。

●ホームページとGoogleマップの整備:

歯科は「歯が痛い」「詰め物が取れた」「歯石取り」など、急な検索から来院につながるケースが多く見られます。Googleマップ上で、診療時間・対応内容・アクセス情報を正確に掲載し、地域名と症状の組み合わせで検索されたときに見つかる状態をつくりましょう。ホームページでは、診療科目を並べるだけでなく、「予防歯科」「小児歯科」「審美歯科」など患者さんが探しやすい言葉で整理された導線を設けることが効果的です。口コミや写真を通じて院内の雰囲気が伝わる構成も、安心感の形成につながります。

●症状ワードと地域名でSEO設計:

歯科では、「虫歯 ◯◯市」「ホワイトニング 駅名」「インプラント 費用」など、地域×症状ワードによる検索が主流です。検索されるようにするSEO対策では、単に「診療案内」ページを作るのではなく、「◯◯市で虫歯・歯周病治療を行っています」「◯◯駅近くでホワイトニングを希望の方へ」など、地域を明示した自然な文章構成を意識しましょう。

また、ページ構成・内部リンク・モバイル対応などの技術的SEOも、制作会社と初期段階で十分にすり合わせておくことが大切です。地域で必要とされる情報を、わかりやすく・正しく届ける設計が開業初期の集患を大きく左右します。

●SNS・LINEを活用した関係づくり:

SNSは一度来院した患者さんとの関係維持にも効果的です。Instagramで院内の取り組みやスタッフ紹介を発信したり、LINE公式アカウントで定期検診のリマインドやキャンペーン情報を届けたりと、無理のない範囲での継続的な接点づくりが信頼を育てます。「この医院なら長く通えそう」と感じてもらう体験を、オンラインでもオフラインでも一貫して提供することが大切です。

●地域とのつながりを育てる:

歯科は生活圏の中でリピートされる診療科です。地域の保育園・学校・介護施設との連携、自治体健診やイベントへの協力など、地域社会に溶け込む姿勢そのものがブランディングになります。新規開業であれば、近隣医療機関や薬局への挨拶を早めに行い、相互に紹介しやすい関係を築くことも忘れずに行うことをおすすめします。

オンラインでのアプローチが欠かせない時代とはいえ、初診・再診を問わず、基本は「安心して通える医院」と感じてもらうことです。日々の診療の積み重ねと、正しい情報発信の両輪が、地域に根ざした歯科クリニックの信頼を育てていきます。

6. 歯科の開業動向のまとめ

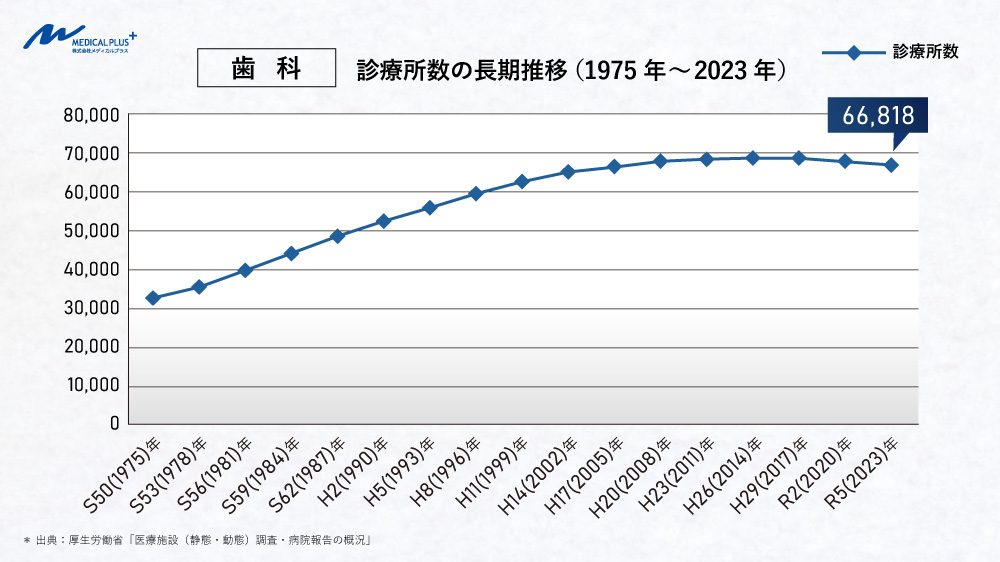

最後に、歯科クリニック数の長期推移を見てみましょう。下図は昭和50(1975)年から令和5(2023)年までの歯科標榜診療所数の推移を示しています。昭和50(1975)年時点で32,565施設だった歯科クリニックは、平成14(2002)年に65,073施設と約27年間で2倍に増加しました。その後、平成29(2017)年の68,609施設をピークに減少へ転じ、直近の令和5(2023)年には66,818施設となっています。この6年間で約1,800施設減少しており、ゆるやかな減少傾向にあることが分かります。

増加から減少へ転じた背景には、歯科医師数の増加と都市部への集中、人口減少による需要の鈍化が挙げられます。地域によっては医療資源の偏在も進み、さらに予防歯科や訪問歯科といった新たな需要領域も拡大しています。こうした変化のなかでは、地域特性に合わせた柔軟な開業モデルが求められる時代になり、「どこに開業すればよいのか」「どのような地域で必要とされるか」という開業地の選定は、かつてないほど難しくなっています。

本当に医療を届けるべき場所と、経営の安定をどう両立させるか。これはこれからの歯科開業における大きなテーマですが、そうした課題を解決する選択肢として注目されているのが、既存医院を引き継ぐ「第三者医院継承」です。地域に根ざした基盤を活かし、既存の患者さん・スタッフ・医療機器をそのまま引き継げる点は、新規開業にはない大きな利点です。設備投資を抑えながら、地域との信頼関係を受け継げる継承開業は、歯科領域でも現実的かつ有効な選択肢といえるでしょう。

メディカルプラスでは、歯科をはじめとする各診療科で医院継承のご支援を行っています。歯科系の継承案件は医科系と比べて公開数が限られ、売主様のご意向により非公開で進むケースも少なくありません。あらかじめご希望をお知らせいただければ、条件に合う案件が寄せられた際に優先的にご案内することが可能です。「どのような地域で」「どのような診療を展開したいか」という先生の想いをお聞かせいただくところから、共に伴走いたします。ご関心を持たれましたら、どうぞお気軽にご相談ください。