外科の医院開業動向

けがや切創といった日常的に発生する処置ニーズに応える外科は、地域で欠かせない一次診療の柱です。救急搬送や在宅支援といった医療機関との連携も多く、地域の安心を支える存在と言えるでしょう。本記事では、いわゆる「一般外科」と称される外科クリニックの開業動向とその現状をデータを交えてお伝えします。

外科の譲渡案件一覧をみる

外科の譲渡案件一覧をみる1. 外科(一般外科)の開業トレンド

診療内容の変遷について

外科は、身体のあらゆる部位に生じる外傷・感染症・腫瘤・炎症性疾患などに幅広く対応する診療科です。かつては入院や全身麻酔を要する手術が中心で、病院での診療が主流でした。しかし、医療技術や麻酔管理の進歩により、外来で完結できる処置や小手術が大きく増えています。小さな切傷や擦傷・やけどをはじめ、皮下腫瘤や粉瘤・巻き爪・軽度の外傷といった日常生活で起こりうる外科的トラブルに対し、地域の外科クリニックが一次的に対応するケースは年々増加しています。

また外科医院は、地域のなかで総合的な外科的判断と初期対応を担う一次外科としての役割を果たしています。全身を診ながら適切な判断を下し、必要に応じて専門医療へとつなぐこのポジションは、今も地域医療の最前線です。病院では心臓血管外科や脳神経外科などの高度医療が進む一方で、地域では日常的な外科ニーズに応えるクリニックの存在が欠かせません。こういった身近ないわゆる「一般外科」と呼ばれるクリニックは、医療と生活をつなぐ外科として地域の中で大きな役割を担っていると言えるでしょう。

外科(一般外科)の特徴

外科(一般外科)クリニックは、外傷や腫瘤、炎症性疾患などに対して迅速に診断・処置を行う即応性が特徴です。受診時には病歴の聴取から身体所見、血液検査・X線・超音波などを組み合わせ、治療方針を総合的に判断します。一次外科として、手術が必要な症例を早期に見極め、適切なタイミングで病院や専門外科へつなぐことが一般外科医の大切な役割です。一方で、クリニックで完結できる処置も多く、皮下腫瘍の切除や縫合処置、肛門疾患の治療、創傷管理など、日常的に生じる外科的トラブルに外来で対応できるのも魅力のひとつです。こうした外来完結型の診療は、地域に根ざした継続的な関係を築きやすく、患者さんにとっても頼りになる存在となっています。

対象となる患者層は小児から高齢者まで幅広く、生活の中で起こる外科的トラブルにまず寄り添える点は、開業医の外科ならでは。開業にあたっては、自身の経験や専門性を生かして、消化器外科・創傷治療など得意分野を軸にした診療スタイルを打ち出すことも可能です。柔軟性と即応力を兼ね備えた外科は、地域の入口として機能しながら、医師自身の理想の診療を形にできるやりがいある開業分野として、今あらためて注目されています。

2. 外科(一般外科)を標ぼうする診療所数の推移

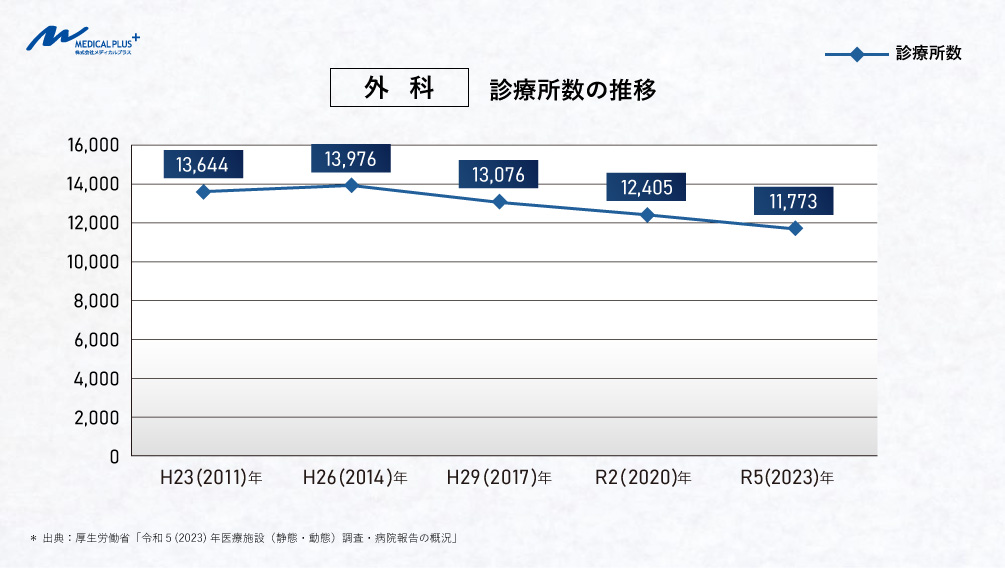

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、外科(一般外科)を標ぼうする診療所は 11,773施設で、全国104,894施設のうち約 11.2% を占めています。平成23(2011)年の13,644施設から令和5(2023)年までの12年間で 1,871施設減少 しており、外科クリニックは緩やかな減少傾向にあることが分かります。

こうした変化は外科系診療の専門分化の影響もありますが、日常的に発生する外科的ニーズに幅広く対応し専門外科や病院と連携する診療体制は、患者さんにとって身近で安心できる受診環境を支え、安心して暮らせる地域社会に大きく寄与しています。幅広く対応する身近な外科クリニックの存在は、そうした意味で大変重要なポジションと言えるでしょう。

なお、全国47都道府県におけるクリニック数では、外科は39科目中7番目に多い状況です。また、全国47都道府県における人口10万人単位に対するクリニック数でも、外科は39科目中7番目に多い9.83件です。

3.外科(一般外科)の医師数と推移

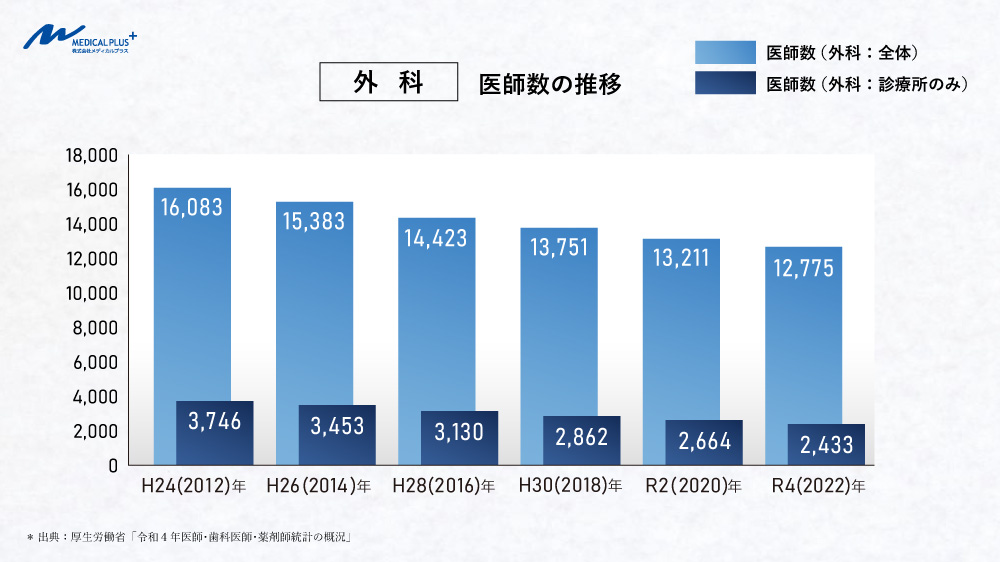

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国の医療施設に従事する医師は327,444名、このうち外科(一般外科)医は12,775名で、全体の約3.9%を占めています。平成24(2012)年の16,083名から令和4(2022)年までの10年間で3,308名減少しており、診療所数同様、外科医数も緩やかな減少傾向にあります。また診療所勤務医に限ると、同期間で3,746名から2,433名へと約35%減少しており、減少率は全体よりも大きくなっています。手術機器や医療体制の高度化により病院に外科機能が集約されたことや、若手外科医の専門分化が進み、一般外科として開業・勤務する医師が減少していること、高齢化による廃院も背景にあると考えられます。

全体として外科医の人材供給は減少傾向にある一方で、地域では軽症外傷や創傷ケアなど、外来で完結できる外科的ニーズは依然として地域に根強く存在します。日常的な外科的処置を担う診療所の役割が相対的に重要になり、地域に根ざした外科診療の体制を維持するうえで、こうした外来中心の外科クリニックの存在は欠かせないとも言えるでしょう。

4. 外科の開業資金

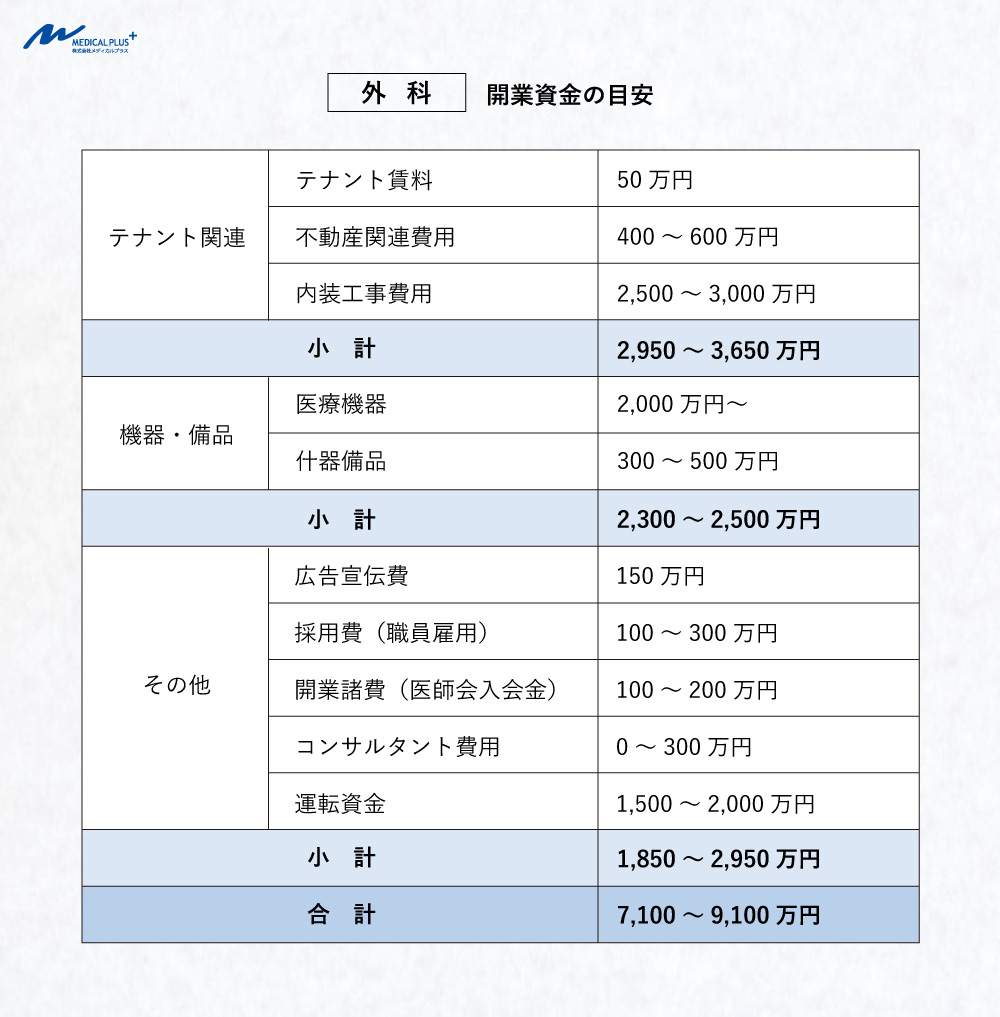

一般的な開業ケースを「一般外科」、「リハビリを行わない」、「入院設備無し」、「テナント開業」ケースと定義して計算した場合、目安は下記のようになります。

●物件賃料:

一般外科クリニックの最低限必要な坪数は、各種検査機器を入れるスペースや検査室の確保を踏まえると、50坪前後となり、坪単価を1万円とすると、50万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金300~500万円、礼金50万円、仲介手数料50万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積50坪の場合は2,500~3,000万円と試算出来ます。

●医療機器:診察用ベッド、内視鏡システム、超音波診断装置、コルポスコープ、電子カルテ、手術用照明・電気メス等とすると、2,000万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●各種手術対応:

手術室の内装造作や専用機器などで、合計5,000万円~試算。

5. 外科(一般外科)の開業成功のポイント

①. 差別化

外科(一般外科)は、日常的に起こりうる外科領域でまず頼りにされます。そのため専門分野による明確な差別化が難しく、「どんな症状でもまず相談できる科」として認識されやすい傾向にあります。しかしこの間口の広さこそが、地域密着型の外科クリニックの強みでもあり、開業時にはその特性を踏まえたうえで、どんな場面で頼られる外科になるかを設計することが重要です。

● 「まず診てもらう外科」という存在価値を伝える:

身近な外科クリニックには、「判断力」と「次につなぐ力」への期待が寄せられています。自身の症状がどの専門外科に属するか分からない患者さんにとっては「まず診てもらって、必要に応じて専門領域へつないでほしい」という思いがあるものです。診療そのものはもちろんですが、一次外科としての立ち位置を継続的に発信・可視化し、地域の中に定着させていくことで、「何かあったら相談できる外科」としての確固たる地位を築くことができます。やけど、創傷管理といった日常の延長線上にある外科ニーズは常に存在します。生活の中の安心を支える医療としての価値を明確に打ち出すことは、専門的な差別化が難しいこの領域において、結果的に最も確かな差別化につながります。

● 幅広く診る「+α」を打ち出す:

外科領域のすべての症状を専門的にカバーすることは難しいものです。だからこそ、「軽症外傷・粉瘤・巻き爪など外来処置に強い」、「肛門疾患や腹部症状にも幅広く対応」、「高齢者の創傷ケアに注力」といった、あえて自院が強みとする日常外科領域を明確に示すことが、他院との差別化につながります。

● 専門外科との併標榜で個性を可視化:

もし特定の専門領域(例:消化器外科・乳腺外科・呼吸器外科など)に強みをお持ちの先生であれば、一般外科とあわせて専門外科を標榜することも地域医療を支える個性になります。患者さんにとって「専門性のある外科」としての安心感が高まり、同時に「まず診てもらえる身近な外科」としての信頼性も両立できます。専門性と身近さの両輪は地域に根づく外科の差別化ポイントになりますので、クリニック名や公式Webサイトのコピーに反映させるなど、個性を打ち出す工夫も、ぜひ取り組んでみてください。

②. 物件の選択肢

外科(一般外科)は、外来診療が多いのが特徴です。物件設計では、「早く診る・確実に処置する」ことを支える機能性と導線設計が中心に考えると良いでしょう。さらに急な受診や家族連れでの来院も多いため、アクセス性と安心感のある環境づくりが、開業成功に繋がります。そのうえで前項①の「差別化」を考慮し、地域の誰もが安心して頼れる場所としての親しみやすさをどう演出するか、そこに先生なりの譲れないこだわりをプラスしていくことをおすすめします。

● アクセス性と通いやすさ:

クリニックには身近な医療としての期待値が高く、外科は「突然の受診」が多い診療科です。転倒や切創をはじめ、何らかの急な痛みなどですぐに治療を必要とする患者さんも少なくありません。すぐ処置できる専門科としての即時性が求められますので、救急受け入れや外傷対応を重視する場合はアクセス性の高い場所に加え、救急搬送ルートや駐車スペースの確保が重要です。地域連携を中心とした外来型であれば、周辺医療機関や検査センターとの距離も考慮しましょう。

● 検査・処置を想定した空間にできるか:

一般外科では、問診・診察からエコー・X線・処置までを短い導線で完結できる構造が理想です。そのため、開業時の物件選定では、処置室やX線室を診察室の近くに配置できる間取りかどうかを早い段階で確認しておくことが大切です。また、滅菌・廃棄の動線を分けやすいバックヤードの確保や、清潔区画と一般動線を分けやすい奥行きのある物件を選ぶことで、開業後の作業効率や院内感染防止にもつながります。さらに、エコーやX線機器を設置する場合は、遮蔽構造の施工や配管工事に対応できる物件かどうかも重要な確認ポイントです。外科クリニックに求められる即応性を支えるためには、導線計画を前提に構造的な制約の少ない物件を選ぶことも、考え方のひとつです。

● 患者さんの安心と清潔感を両立できる物件を:

ケガや痛みを抱えて来院される患者さんは、少なからず不安を感じていますので、安心感を持ってもらえるための工夫は大切です。例えば、まず受付や待合室を明るく見通しのよい配置にできる物件を選び、さらに内装を整えることで、クリニックの印象を大きく変えることができます。外科では切開や縫合をともなう処置が日常的に行われるため、こういった清潔感と安心感を両立させる工夫はとくに重要です。待合室から処置室への動線が見えすぎない設計、換気・採光の良さ、バックヤードとの区分けがしやすい構造かどうかなど、院内の環境を整えやすい物件であるかを、納得のいくまで検討しましょう。

③. 集患マーケティング

ここまでの章でお伝えしてきた内容と重複するものもありますが、外科(一般外科)の集患では、急な受診と生活に根ざした外科的ニーズという両輪をどうバランスよく集患に活かすかが大切です。「どこに行けばいいか分からないけれど、今すぐ診てほしい」という患者さんに見つけてもらう仕組みを整えましょう。

● ホームページとGoogleマップの活用:

外科はインターネットで検索されるタイミングが突発的です。「切った」「腫れた」「できもの」といった外科に関連するキーワードで検索された際に、地図・検索どちらでもすぐ見つかる状態をつくっておきましょう。診療内容をわかりやすく掲げ、たとえば「外傷・粉瘤・巻き爪などもまずご相談ください」といった具体的な症例・表現をホームページに盛り込むことが効果的です。

● 症状ワードと地域名のSEO設計:

一般外科では、「粉瘤 外科」「巻き爪 手術」「切った 傷 縫合」など、症状名と地域名を組み合わせた検索で受診先を探すケースが多く見られます。ホームページ上に症状別の簡潔な説明ページを設け、「◯◯市で外傷・できものの治療を行っています」といった地域性を意識した表現も取り入れることで、検索結果での可視性を高めることができます。また、開業時のホームページ制作では、SEO(検索エンジン最適化)を意識した構成や内部設計について、制作会社と十分に協議しておくことが重要です。地域で必要とされる診療情報が、正しく・わかりやすく届く仕組みを整えましょう。

● 地域連携の構築と維持:

患者さんの来院経路は、インターネット検索だけに限りません。地域の内科・皮膚科・整形外科・訪問看護など、他職種から「小さな処置ならこの外科へ」と信頼される関係性を築くことが、安定した集患につながります。新規開業の場合は、早い段階から地域の医療機関へ挨拶を重ね、症例や診療方針の共有を通じて、「紹介しやすい外科としての認知」を積み上げていきましょう。一方で既存医院を引き継ぐ継承開業の場合は、前院長が築いた地域連携の経緯や紹介ルートを丁寧にヒアリングし、信頼を途切れさせずに引き継ぐことが重要です。地域医療のつながりを守り、発展させる視点を持つことで、スムーズな診療継続と安定した運営につながります。

● 「また相談したい」と思ってもらえる体験を:

外科では、処置や経過観察をきっかけに再診につながるケースも多くあります。そのため、診療そのものの丁寧さと、処置後の安心感を支えるフォロー体制が欠かせません。診察時の説明やスタッフの声かけ、適切な再診タイミングのご案内など、患者さんが自然に「また相談したい」と感じられる体験を積み重ねていきましょう。必要に応じて、電話やメールなど無理のない範囲でフォローを行うことも効果的です。またたとえばクリニックの公式LINEを開設し、再診案内や情報発信の場として活用するのも一つの方法です。こうした日々の誠実な対応の積み重ねが、地域に根ざした頼れる外科としての信頼を育てていきます。

6. 外科(一般外科)の開業動向のまとめ

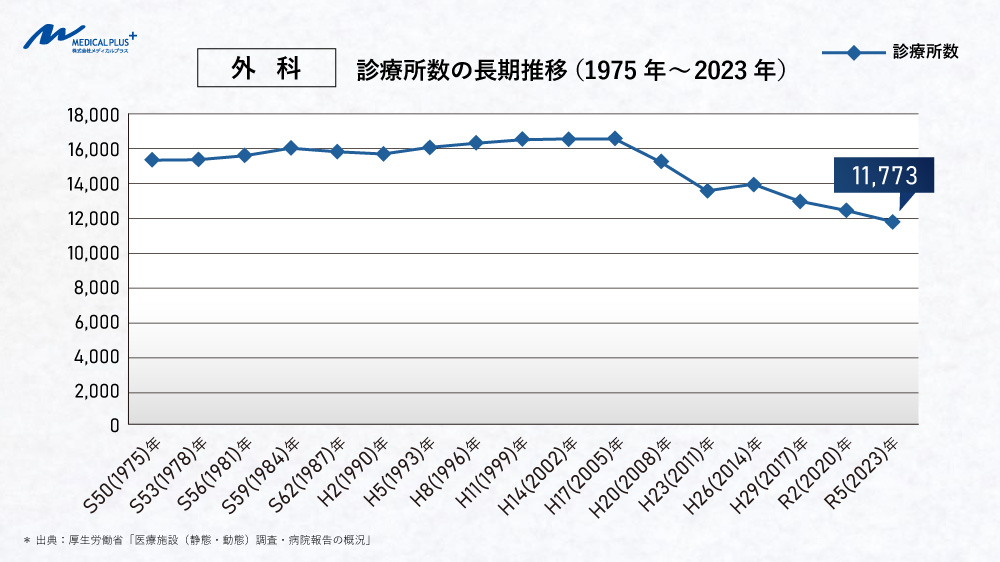

最後に外科(一般外科)クリニック数の長期推移を見てみましょう。下図は、昭和50(1975)年から令和2(2022)年までの一般外科を標榜する診療所数の推移を示しています。昭和50(1975)年時点で15,415施設あった外科クリニックは、平成14(2002)年の16,555施設をピークに減少に転じ、直近の令和2(2022)年には11,773施設となっています。この約20年で、4,700施設以上が減少したことが見て取れます。

減少傾向には、診療科の細分化と標榜の変化が影響しているとも考えられます。かつて一般的だった「〇〇内科・外科医院」のようなかたちは減り、かつて外科で包括的に担っていた領域が、消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科・肛門外科などへと分化し、それぞれが独立して標榜されるようになりました。それでも地域の外科が担う役割は今も変わりません。日常的な処置ニーズに応え、救急搬送や在宅支援とも連携しながら地域医療を支える拠点としての重要性はむしろ高まっています。

一方で医師の高齢化や後継者不在により、長年地域に根ざしてきた外科クリニックが閉院するケースも増えています。こうしたなかで注目されているのが、既存クリニックを次世代に引き継ぐ「医院継承」です。地域医療を守りながら患者さん・スタッフ・医療機器といった資産をそのまま引き継げる継承開業は、新規開業にはない大きな利点です。

メディカルプラスでは、外科をはじめとする各診療科で継承開業のご支援を行っています。外科系の継承案件は内科系と比較すると数が限られ、また売主様のご意向から非公開で募集されることも多くございます。あらかじめご連絡をいただければ、案件が寄せられた際に優先的にご案内することが可能です。「どのような地域で貢献したいか」「どのような診療を展開したいか」といった想いを整理するところから先生と共に伴走いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。