脳神経外科の医院開業動向

脳神経外科と聞くと手術のイメージが先行しますが、実際には頭痛・めまい・しびれ・物忘れなど、日常で不安を抱える多くの患者さんを支える診療科です。外来主体で専門治療を受けられる安心感は、地域医療の中で今後さらに注目されるでしょう。本記事では、脳神経外科クリニック開業の特徴や動向をデータとともに解説します。

脳神経外科の譲渡案件一覧をみる

脳神経外科の譲渡案件一覧をみる1. 脳神経外科の開業トレンド

●診療内容の変遷について:

脳神経外科は20世紀後半に大きく進歩した分野で、脳卒中や脳腫瘍、頭部外傷といった手術を担う診療科として病院を中心に発展してきました。特にCTやMRIといった画像診断機器の普及は診断精度を高め、脳神経外科の役割を一段と広げるきっかけとなりました。近年では高齢化社会が進み、生活習慣病の増加により、脳卒中の予防や再発防止、認知症・頭痛・めまいといった外来で対応できる症例が増加。こうした流れを受けて、病院だけでなく地域のクリニックでも脳神経外科を標榜するケースが見られるようになっています。CTや超音波機器を備えた無床クリニックが、脳卒中後のフォローアップや軽度症状の早期発見を担い、地域医療の新たな拠点として存在感を高めつつあります。

●脳神経外科の特徴:

脳神経外科は、脳や脊髄、末梢神経に関わる幅広い疾患を対象とする診療科です。救急手術や高度医療のイメージが強い一方で、頭痛・しびれ・物忘れといった日常的な症状から相談できる「身近な外来」としての役割も広がっています。脳神経内科が薬物治療や長期管理を担うのに対し、脳神経外科は画像診断を軸に重症例の早期発見や外科的判断に強みを持つ点が特徴です。地域に脳神経外科クリニックがあることで、患者さんは「まず専門医に相談できる」安心が得られ、必要なときには病院とのスムーズな連携にもつながります。医師にとっても、地域に根ざしながら専門性を発揮できる新しいキャリア選択肢となりつつあると言えるでしょう。

2. 脳神経外科を標ぼうする診療所数の推移

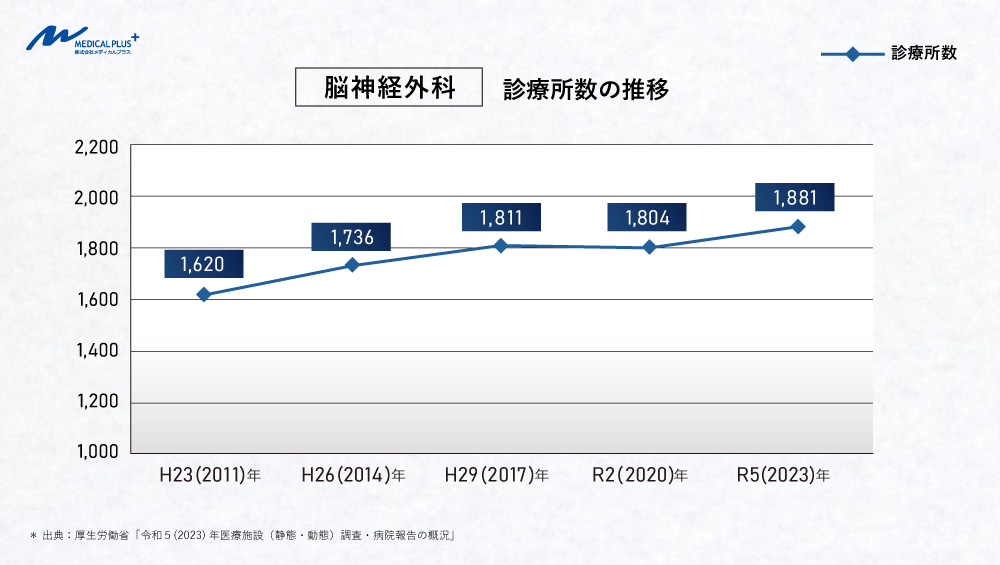

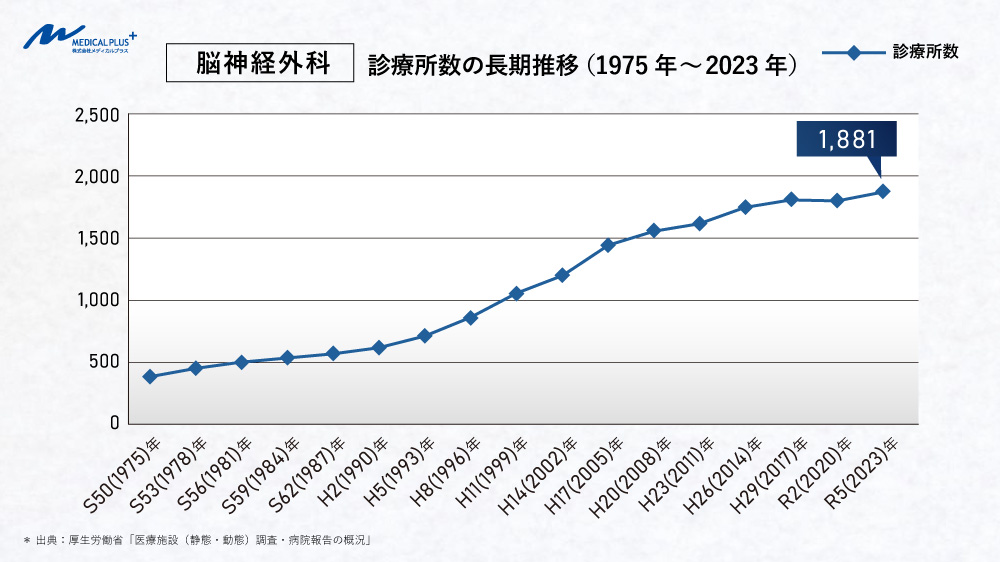

厚生労働省「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、脳神経外科を標ぼうする診療所は1,881施設で、全国104,894施設のうち約1.8%を占めています。

この推移をみると、平成23(2011)年の1,620施設から令和5(2023)年までの12年間で261施設の増加となっており、増加基調で推移していることがわかります。途中、令和2(2020)年にはやや減少が見られるものの、その後は再び増加に転じ、現在は過去最多の水準にあります。

脳神経外科クリニックは、眼科や整形外科と比べると数自体は少なく、全体の2%未満にとどまります。しかし、頭痛や物忘れといった日常的な症状への対応や、脳卒中後のフォローアップを地域で担う役割が広がっており、着実に存在感を増していることが数字からも見て取れます。なお全国47都道府県におけるクリニック数では、脳神経外科は39科目中26番目、また、全国47都道府県における人口10万人単位に対するクリニック数でも、脳神経外科は39科目中26番目の1.43件です

3.脳神経外科の医師数と推移

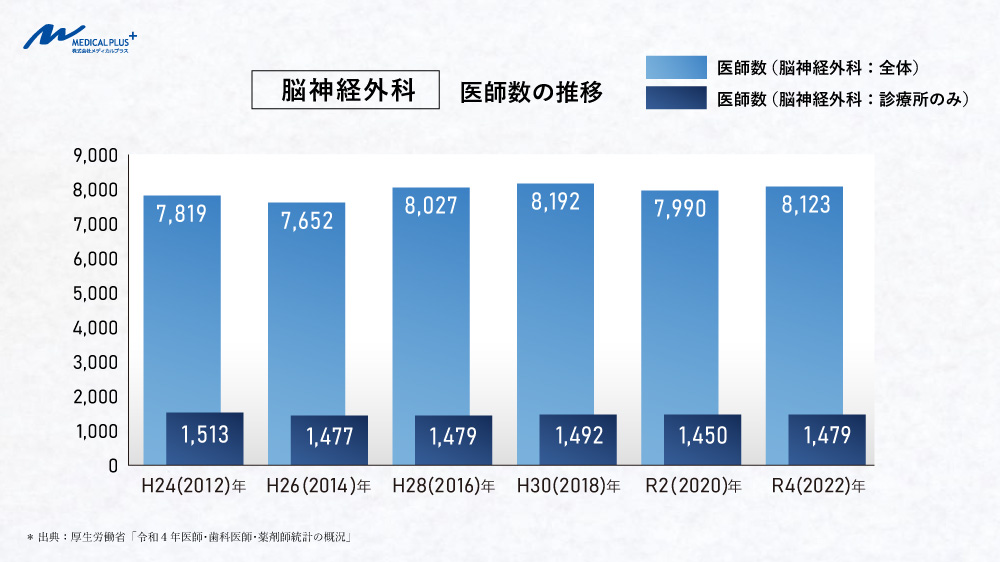

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国の医療施設に従事する医師数は327,444名、このうち脳神経外科医は8,123名(医師全体の約2.5%)を占めています。脳神経外科医の数は、平成24(2012)年の7,819名から令和4(2022)年の8,123名までで304名の増加となっており、全体としては横ばいに近い緩やかな増加傾向を示しています。

診療所に従事する脳神経外科医に注目すると、2012年の1,513名から2022年の1,479名へと、数としてはほぼ横ばいで推移しています。依然として病院中心の診療科という特徴は色濃いものの、地域のクリニックに脳神経外科医がいることで、患者さんが気軽に専門的な相談にアクセスできる環境が広がります。診療圏をしっかり吟味して開業することで、大きな社会的役割を果たせる分野だと言えるでしょう。

4. 脳神経外科の開業資金

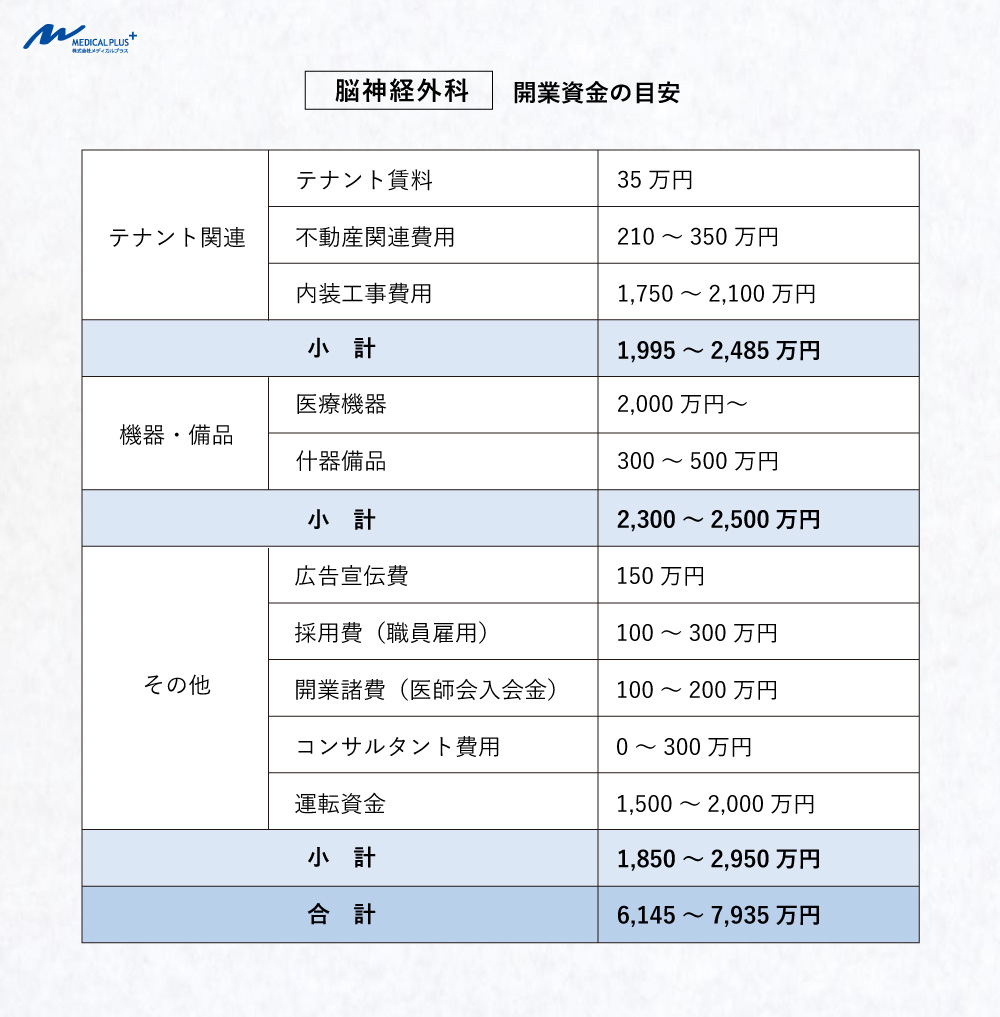

一般的な開業ケースを「MRIを設置しない」「本格的なリハビリを行わない」「テナント開業」ケースと定義して計算した場合、下記のようになります。

●物件賃料:

脳神経外科クリニックの最低限必要な坪数は、MRIを設置せずリハ室も設置しない一般的な神経科のみとすると、待合室や診察室、処置スペースを含めると35坪前後ですから、坪単価を1万円とすると、35万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金210~350万円、礼金35万円、仲介手数料35万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積35坪の場合は1,750~2,100万円と試算出来ます。

●医療機器:

診察用ベッド、X線一般撮影装置、電子カルテ、CR、頸動脈エコー等とすると、2,000万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●MRI設置:

MRI本体機器や専用内装工事などで、合計6,000万円~試算。

●リハビリ施設基準の取得:

リハビリ室の内装工事などで、合計1,000万円~試算。

5. 脳神経外科の開業成功のポイント

①. 脳神経外科医院の差別化

脳神経外科は頭痛・めまい・しびれ・物忘れといった日常的な症状にも対応できる一方で、手術や救急の印象が強く「病院で受ける医療」というイメージを持たれがちです。だからこそ、専門性の高い医療を地域で提供できる利点をどう打ち出すかが重要になります。開業にあたっては「どの領域に注力するのか」を明確にし、それに沿った体制を整えることが、安定した運営の土台となるでしょう。

●専門性と地域ニーズの適合を意識した診療設計:

「脳卒中後のフォローアップを中心に据える」「頭痛外来や認知症外来を前面に出す」など、開業で打ち出す専門性は地域によってさまざまです。人口構成や既存の病院体制をふまえながら、その地域で求められる脳神経外科クリニック像を丁寧に描くことが、開業成功の第一歩です。

●手術を行わないクリニックでも専門性を打ち出せる:

脳神経外科と聞くと「手術ありき」と思われがちですが、外来診療を主軸にしても十分に専門性を発揮できます。MRIを備えなくても、CTやエコーを活用すれば早期発見や再発予防に取り組むことが可能です。さらに、必要なときには病院との地域連携を活かし、ゲートキーパーとして機能することで、地域にとって頼れる存在となります。

●不安を抱える患者さんに寄り添う環境整備:

専門性を打ち出したうえで、これはどのような医療機関にも必須ですが、待合室や診察室の導線設計には安心感を与える工夫が求められます。「いつもの頭痛かもしれないが、何か大きな病気のサインかも」といったような不安な患者さんの心理を受け止め、気軽に専門医に相談できる雰囲気をつくることが大切です。こうした“安心して相談できる環境”こそ、病院にはないクリニックならではの価値であり、地域での差別化を決定づける要素になります。

●デジタル化を進め診療フローを最適化:

頭痛ダイアリーや生活習慣の記録アプリとの連携、CT・エコー画像のデジタル管理、オンライン再診などを取り入れることで、患者さんの継続受診を支援できます。再診率が高い疾患を扱うだけに、効率的でわかりやすいフロー設計は満足度を大きく左右します。たとえば「診察前にスマホで頭痛の記録を送っておけば、当日は必要な検査と説明だけで完結する」といったようなスムーズな体験が提供できれば、患者さんにとっても通い続けやすいクリニックになります。LINEやメールによる通院リマインドや情報発信も、「また来よう」と思える関係づくりにつながるでしょう。

②. 脳神経外科:物件の選択肢(立地・診療圏)

前述の「差別化」でも触れましたが、脳神経外科は頭痛・めまいなどの症状から、脳卒中後のフォローアップや認知症の早期相談まで、患者さんの不安からくる多様な受診動機に応えることになります。「どの疾患群を中心に診るのか」、「どういった患者さんが、どのくらいの頻度で通うのか」を明確にすることからスタートし、念入りにシミュレーションをして立地を選定していきましょう。

●生活導線+安心感の両立を意識:

「ちょっと不安だから脳や神経の症状を診てもらいたい」という患者さんは少なくありません。駅前など利便性の高い立地はもちろん、駐車場のある郊外型の物件も候補になります。通いやすさに加え、安心して足を運べる雰囲気があることで、受診へのハードルは大きく下がります。そして「何かあったらすぐ相談できる」という安心感が地域医療への貢献にも直結し、院長先生の開業した意義にも繋がると言えるでしょう。

●対象疾患による立地の向き・不向き:

頭痛外来や認知症外来を中心にするのであれば、アクセスの良さやバリアフリー対応が重要です。また脳卒中後のリハビリや生活習慣病のフォローアップに重きを置くなら、高齢者が通いやすい住宅地に近い立地が適しています。どの分野を打ち出すかによって、最適な立地条件は変わることを意識しましょう。

●機器配置に対応できる広さと間取り:

CTやエコーなどの画像診断機器を備える場合、一定の広さとレイアウトの自由度が求められます。検査室と診察室の動線、音や光の環境、安全性の確保なども考慮が必要です。物件の内見を重ね、専門家とレイアウトを検討するプロセスは、開業成功の前提条件です。

③. 脳神経外科の集患マーケティング

脳神経外科は「病院で受ける医療」というイメージが強いため、まずは地域で身近に相談できる存在であることを知ってもらう工夫が欠かせません。診療体制を整えるだけでなく、「どうやって見つけてもらい、次も来てもらうか」という視点が開業後の安定につながります。

●ホームページとGoogleマップで信頼形成:

利便性の高い立地にあっても、オンラインでの情報発信は必須です。診療内容、院長の専門領域、院内の雰囲気を丁寧に伝えることで、来院前に安心感を持っていただけます。Googleマップでの写真や口コミも、初診のきっかけになりやすい要素です。

●検索されて見つかる仕組みを開業前から準備:

患者さんは「駅名+頭痛外来」「認知症 相談」といった具体的な検索を行います。開業準備の段階からSEO・MEOを意識し、対象疾患や診療内容をしっかり表現したページ設計にすることが、認知獲得の鍵となります。

●ターゲット層に応じた認知戦略:

若年層(頭痛外来やスポーツ外傷)には、検索広告やSNSといったオンライン施策が親和性の高い手段となります。また中高年層(物忘れや認知症の相談)には、かかりつけ内科や調剤薬局からの紹介、あるいは地域紙などの身近な媒体が効果的です。そして高齢層に多い脳卒中後のフォローや生活習慣病管理には、地域包括支援センターや介護関連施設との連携が認知の広がりにつながります。それぞれの層が「普段どの媒体に触れているか」「どのような情報を安心材料とするか」を意識しながら戦略を分け、効率的な広報を行いましょう。

●安心感を持ってもらうための情報設計:

脳神経外科は専門性の高さゆえに「診療費用が高いのでは?」と不安を抱かれることも少なくありません。診療時間や曜日、対応できる検査機器(CT・エコーなど)、決済手段(クレジットカード可否)といった実務的な情報を明示することで、患者さんのハードルを下げられます。さらに問い合わせ窓口や予約導線を分かりやすく整備することが、「受診前から必要な情報がすぐ手に入るから安心できる」という気持ちにつながります。

6. 脳神経外科の開業動向のまとめ

下図は、1975年から2023年までの脳神経外科診療所数の推移を表したものです。脳神経外科診療所は、昭和50(1975)年の386施設から、令和5(2023)年には1,881施設へと増加し、約50年で およそ4.9倍 まで拡大しました。とくに平成期に入ってから増加ペースが加速し、2000年代半ば以降は1,500件前後で安定的に推移しています。直近10年間も微増を続けており、今なお身近な医療としての需要のある診療科といえます。

●「手術の科」から「身近に相談できる科」へ:

かつての脳神経外科は、脳腫瘍や脳卒中に対する手術を担うイメージが中心でした。しかし開業領域では、頭痛・めまい・しびれ・物忘れ など日常的な症状に対応する「外来主体の専門診療」が広がっています。高齢化の進展とともに、脳卒中後のフォローアップや認知症の早期相談といった、継続的な診療ニーズが増していることも、開業数を押し上げる要因と考えられます。

●画像診断機器の普及が開業を後押し:

CTやエコーといった画像診断機器の普及により、手術を行わないクリニックでも専門性を打ち出せる環境が整いました。これにより、外来主体でも十分に脳神経外科の専門領域を発揮できるようになり、地域での存在感を高めています。さらに複数医師体制や医療法人による展開など、多様な運営スタイルも広がりつつあります。

●リスクの少ない開業、「継承」という選択肢:

新規開業に加え、近年では 既存クリニックを引き継ぐ「継承開業」 が注目されています。脳神経外科はCTをはじめとした高額な医療機器やスタッフ体制が前提となるため、譲渡資産として機器や人材を引き継げること は大きな利点です。さらに、既存の患者さん基盤をそのまま引き継げるため、開業初期から集患に悩まされにくいのも特徴です。とくに再診率が高い脳神経外科では、信頼関係の継続こそが運営の安定性につながる と言えるでしょう。

メディカルプラスでは、脳神経外科をはじめとした各診療科での継承開業をサポートしています。脳神経外科の継承開業は、案件との出会いのタイミングがとても重要です。事前に「こういう継承をしたい」とお伝えいただければ、ご希望に近い案件をお預かりした際に優先的にご案内することができます。地域医療の継続と発展を大切に、立地や診療体制の検討段階からご相談いただけますので、継承開業にご関心をお持ちの先生は、ぜひ「興味がある」といった段階から、お気軽にお問い合わせください。