産婦人科・婦人科・産科の医院開業動向

思春期から妊娠・出産、更年期に至るまで、女性のからだはライフステージごとに変化し、その節目ごとに医療の支えが必要になります。産婦人科・婦人科・産科は、母と子の健康を守り、地域に欠かせない存在として進化を続けています。本記事では、これらの診療科における開業動向と今後の展望について、データを交えて解説いたします。

産婦人科・婦人科の譲渡案件一覧をみる

産婦人科・婦人科の譲渡案件一覧をみる1. 産婦人科・婦人科・産科の開業トレンド

診療内容の変遷について

それでは、産婦人科・婦人科・産科の歩みをあらためて振り返ってみましょう。

戦後から1970年代にかけては、分娩や手術を前提とした入院機能を備えた病院が診療の中心でした。個人クリニックは地域に存在していたものの役割は限定的で、分娩施設としては病院に比重が置かれていました。1980年代以降、少子化の進行と周産期医療の集約化が進み、分娩件数は減少。分娩は大規模病院や地域の周産期センターが担う体制に移行していきます。一方で、不妊治療や更年期障害、婦人科健診など、外来で完結できる診療領域が拡大し、1990年代以降は都市部を中心に婦人科・産婦人科クリニックの開業が広がりました。

2000年代に入ると、女性の社会進出や晩婚化・晩産化を背景に、不妊治療や妊活支援を専門とするクリニックが増加。さらに更年期医療やがん検診など、ライフステージごとの外来診療も定着しました。小児科が子育て世帯の「かかりつけ」として機能してきたように、産婦人科も思春期から老年期まで、女性の一生を支える医療としての役割を担っています。現在では、外来主体で運営するクリニックが主流となり、妊婦健診・婦人科外来・不妊治療・更年期ケアと幅広いテーマに対応。分娩は基幹病院が担う一方で、地域のクリニックは「身近に相談できる入り口」として女性医療を支えているといえるでしょう。

産婦人科・婦人科・産科の特徴

産婦人科・婦人科・産科は、患者さんから見るとまとめて「産婦人科」として受け止められることの多い診療科ですが、実際には対象とする領域や開業スタイルに違いがあります。例えば女性の社会進出が進んだ昨今では、都市部を中心に、婦人科に特化した女性のライフステージすべてに寄り添うスタイルのクリニックもニーズが高まっています。開業を考える上では、それぞれの特性を整理しておくことで、自分に合ったスタイルを描きやすくなります。

●産婦人科の特徴:

まず最も標榜数の多い産婦人科から見ていきましょう。産婦人科は、妊娠・出産を担う産科と、女性のライフステージ全般を診る婦人科を総合的に診療するスタイルです。妊婦健診と婦人科外来をあわせて行うケースが多く、産科領域が入ることから、開業にあたっての準備や診療設計は、分娩を扱うかどうかが大きな分かれ目となります。分娩を取り扱う場合はスタッフや設備を含めて大規模な体制が必要となりますが、外来中心であれば婦人科と同様に運営しやすく、地域の女性にとって身近な相談先になりやすいのが特徴です。また「産婦人科」と掲げることで、妊娠期から日常の女性医療まで幅広く相談できる場として受け止められるため、開業時の診療科名の選び方によって患者さんに伝わる印象も変わってきます。

●婦人科の特徴:

婦人科は、月経異常や更年期障害、不妊治療、婦人科腫瘍、がん検診など、女性のライフステージに沿った診療を担います。入院設備を必ずしも必要とせず、外来中心で開業しやすい領域です。開業スタイルは、不妊治療を専門に掲げるタイプ、更年期外来や健診を中心とするタイプ、幅広く女性医療を担う「地域のかかりつけ型」など多様です。都市部では、働く世代が仕事帰りに利用しやすい外来としての需要も高まっています。女性医療の身近な入口として地域に根づきやすく、ライフステージを意識した設計が求められると言えるでしょう。

●産科の特徴:

産科で開業スタイルを大きく左右するのは「分娩を扱うかどうか」です。分娩を行う場合には24時間対応できる人員体制や専用設備が必要となり、単独での運営は負担が大きくなります。かつては診療所でも分娩を担う施設が数多く存在しましたが、現在もなお一定数は残っているものの、近年は妊婦健診を中心とする外来型の産科クリニックも増加しています。分娩は地域の基幹病院や周産期センターと連携をとり、開業にあたっては外来型を選択するというケースがみられます。

分娩・外来・不妊治療…組み合わせ方が開業のかたちに

このように、いわゆる産婦人科領域での開業にあたっては、大学や勤務先で培った専門性をそのまま生かすだけでなく、分娩体制やスタッフ確保といった現実的な条件を踏まえてスタイルを調整することが必要です。産科を専門としながら外来中心の産婦人科クリニックを選んだり、婦人科腫瘍を専門にしていても健診や更年期外来に軸足を置いたりと、「専門性 × 地域ニーズ × 開業環境」で診療スタイルを設計するのが一般的です。

2. 産婦人科・婦人科・産科を標ぼうする診療所数の推移

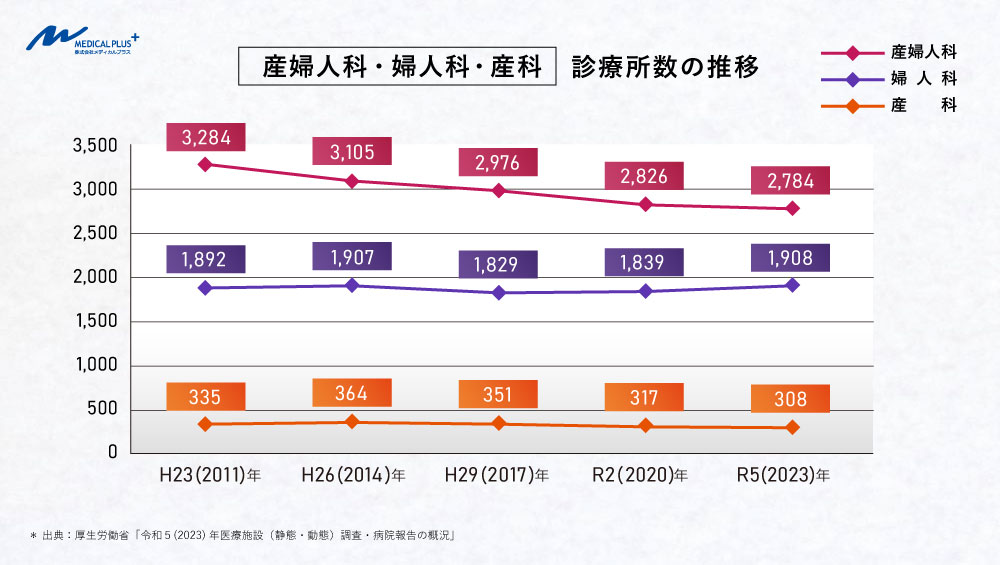

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、産科を標ぼうする診療所数は308施設で、全国の一般診療所104,894施設のうち約0.3%を占めています。また、婦人科を標榜する診療所は1,908施設で全国比は約1.8%、産婦人科は最も多く2,784施設で全国比約2.7%となっています。(下図参照)。

産婦人科は依然として数が多い一方で、2011年の3,284施設からは減少傾向が続いています。婦人科は大きな変動はなく横ばいで推移し、産科は産婦人科として統合して開業するケースが多いこともあり、減少が目立ちます。少子化による分娩件数の減少や分娩施設の病院集約化が考えられ、その結果として現在の開業スタイルは「婦人科外来」や「産婦人科(分娩なし)」が主流となりつつあるとも言えるでしょう。しかし産婦人科領域は、地域の女性にとって「構えずに身近に相談できる場所」としてのニーズが確かに存在します。開業の方向性は、先生の専門性と地域の実情に応じ、選び取ることが大切です。

なお全国47都道府県におけるクリニック数では、産婦人科は39科目中20番目、婦人科は39科目中25番目、産科は39科目中35番目です。また、全国47都道府県における人口10万人単位に対するクリニック数でも、産婦人科は39科目中20番目(2.24件)、婦人科は39科目中25番目(1.46件)、産科は39科目中35番目(0.25件)となっています。

3.産婦人科・婦人科・産科の医師数と推移

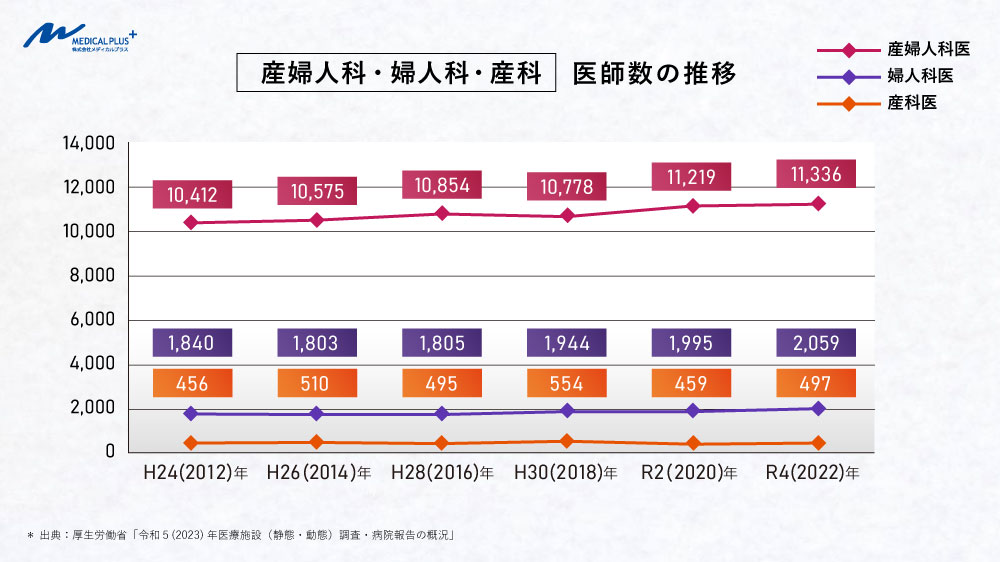

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、医療施設(病院・クリニック合算)に従事する医師数は全国で327,444名、このうち産婦人科は11,336名(約3.5%)で増加傾向、婦人科医は2,059名(約0.63%)で微増、産科医は497名(全体の約0.15%)で微減傾向にあります。

ここで注意が必要なのは、厚労省の統計では、医師数は診療科標榜ごとにカウントされるため、同一の医師が産科・婦人科・産婦人科に重複して含まれるケースがある点です。統計の数値は「実人数」というより「その診療科を標榜する施設で勤務している医師数」としてご理解ください。実際の医療現場では分娩を担う産科医は病院勤務が主体で、診療所で「産科のみ」を掲げるケースはごく少数です。標榜と実態の違いに留意し全体の推移を把握したうえで、各科目を見ていきましょう。

産婦人科の医師数と推移

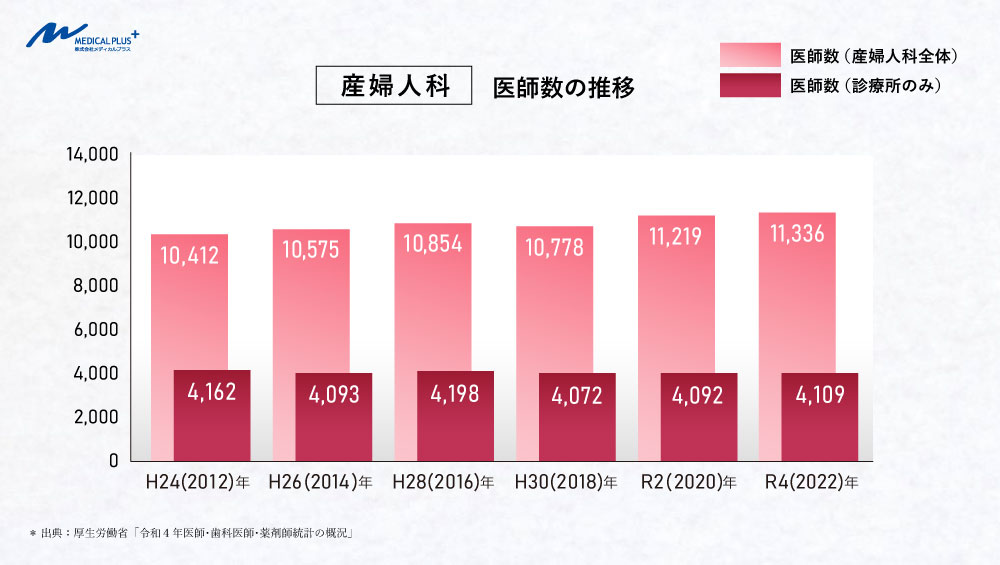

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計」によると、産婦人科医は全国で11,336名、うち診療所に従事するのは4,109名で、全体の約36%を占めています。推移を見ると、2012年の10,412名から2022年には11,336名へと増加しており、全体数としては緩やかな増加傾向にあります。ただし診療所従事者は4,000名前後でほぼ横ばいが続いており大きな変化は見られません。

この背景には分娩を担う施設が依然として病院中心であることや、勤務環境・スタッフ体制の制約から、診療所での分娩が限定的であることがあります。そのため、開業医の産婦人科は外来診療を中心に位置づけられるケースが多くなっていることが考えられます。

婦人科の医師数と推移

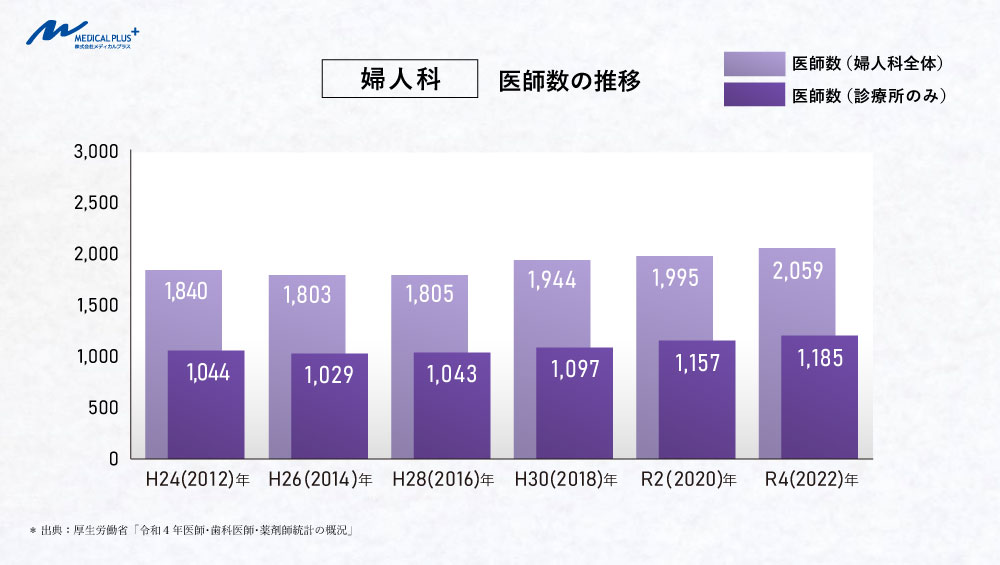

厚生労働省の同統計では、婦人科医は全国で2,059名、そのうち診療所に従事するのは640名で、全体の約31%となっています。全体推移を見ると2012年の1,840名から2022年には2,059名へと増加しており、こちらも産婦人科同様に緩やかな増加傾向にあります。診療所従事者も600名前後で推移しており、診療所比率はおおむね3割前後で安定しています。

婦人科領域は、不妊治療や更年期医療、がん検診など外来中心の診療が多いため、クリニックでの診療スタイルが定着しています。こうした背景から、開業分野としても比較的取り組みやすく、都市部を中心に新規開業が一定数みられる診療科といえます。

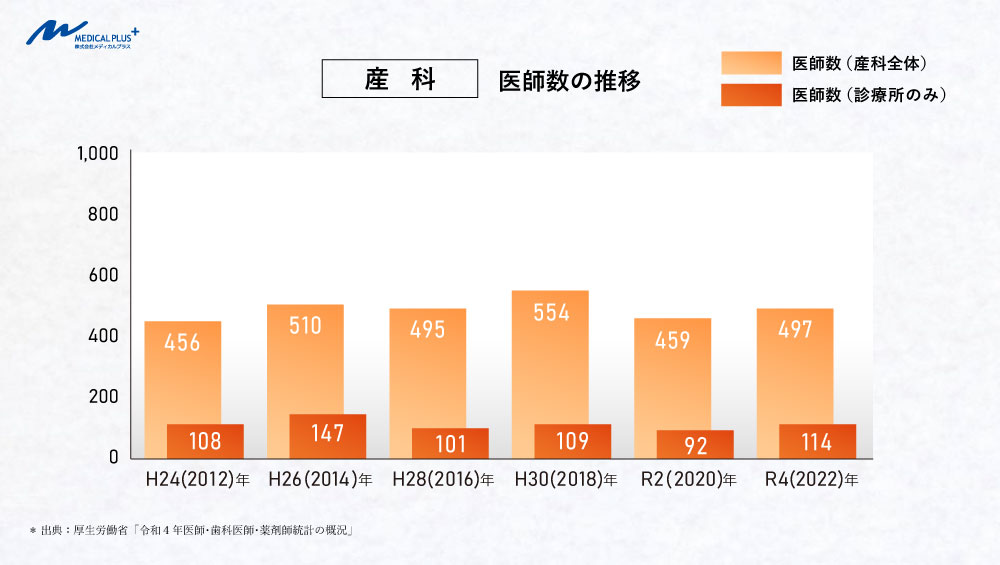

産科の医師数と推移

厚生労働省の同統計では、産科医は全国で497名、そのうち診療所に従事するのは114名で、全体の約23%を占めています。全体の推移を見ると2012年の456名から2018年には554名に増加したものの、その後は減少に転じ、2022年は497名と横ばいに近い水準となっています。診療所従事者数も100名前後で推移しており、大きな増減は見られません。

少子化のなか分娩件数の減少や病院への分娩集約化もあり、診療所で「産科のみ」を掲げるケースは限定的と見られ、実際には「産婦人科」として外来や健診を中心に掲げるスタイルが多く、純粋に「産科」単独での開業は少数派といえます。

4. 産婦人科・婦人科・産科の開業資金

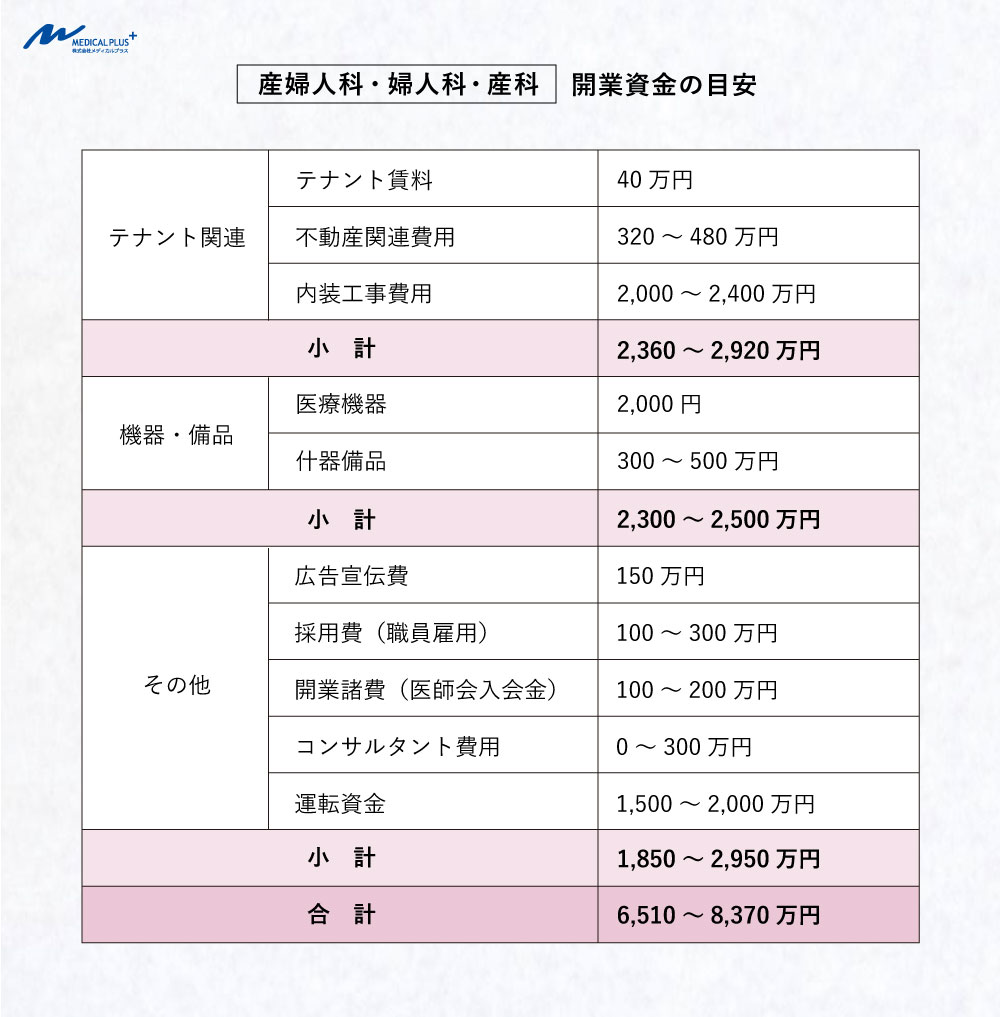

一般的な開業ケースを「分娩対応しない」「無床」「テナント開業」ケースと定義して計算した場合、下記のようになります。産婦人科領域のどこに重きを置き開業するかにもよりますので、目安としてお考え下さい。

●物件賃料:

婦人科系クリニックの最低限必要な坪数は、産科や不妊治療を併設せずに一般的な婦人科診療のみとすると、待合室や診察室、専門的な処置スペースを含めると40坪前後ですから、坪単価を1万円とすると、40万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金240~400万円、礼金40万円、仲介手数料40万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積40坪の場合は2,000~2,400万円と試算出来ます。

●医療機器:

診察用ベッド、内診台、X線撮影装置、DICOM画像を見られる高精細モニターとPACS、超音波診断装置、コルポスコープ、電子カルテ等とすると、2,000万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●一般不妊治療:

専用機器などで、合計2,000万円~試算。

●生殖補助医療:

無菌室・培養室の設置や専用機器などで、合計3,000万円~試算。

5. 産婦人科・婦人科・産科:開業成功のポイント

①. 差別化

婦人科・婦人科・産科はいずれも女性の健康を支える診療科ですが、これまでも触れてきましたとおり、開業時に何を診療の中心に据えるかでスタイルが大きく変わります。

●専門性と地域ニーズを意識した診療設計:

婦人科は更年期医療や不妊治療、がん検診など、ライフステージに応じた医療が可能です。産科は妊婦健診や分娩対応が軸ですが、分娩を担うか否かで必要な設備や人員は大きく異なります。産婦人科はその両方を包含できる一方、診療範囲の広さをどう打ち出すかで差別化をはかりましょう。

●安心感を与える空間づくり:

初めて来院する患者さんにとって、相談しやすい雰囲気は極めて重要です。プライバシーを守れる導線、清潔感と落ち着きのある待合室、照明や音楽によるリラックス感など、安心感を重視した空間設計は信頼構築に直結します。患者さんには「女性スタッフになら話しやすい」と感じる方も多くいますので、スタッフ構成や対応体制も患者さん目線で工夫すると良いでしょう。

● 継続診療を支える仕組み:

不妊治療、健診、更年期診療はいずれも長期的な通院が前提となる場合が多いため、予約の取りやすさ、検査・治療スケジュールの分かりやすさ、フォロー体制を整えることが安定経営の土台となります。

②. 物件の選択肢(立地・診療圏)

女性医療を担う診療科ということを念頭においた通いやすさが重視されます。

●プライバシーへの配慮:

女性が安心して継続診療できる「通いやすさ」、そして「プライバシー」の両立が大切です。駅近や商業施設内といった利便性の高い立地は継続受診に有利ですが、婦人科領域では「人目を気にせず立ち寄れる」安心感も重視されます。産科は周産期センターや基幹病院との連携を考えた立地が望まれ、婦人科や産婦人科は住宅街や生活動線に近い場所でファミリー層や働く世代に届きやすい立地が適しています。

●分娩対応の有無を軸に検討:

分娩対応を検討する場合は物件規模やスタッフ導線、夜間対応の体制まで視野に入れる必要があります。外来中心であれば40坪前後から検討できますが、不妊治療や生殖補助医療を扱う場合は培養室など特殊な設備区画を確保できるかどうかも選定のポイントです。

③. 集患マーケティング

診療体制が整っていても、地域に知られなければ患者さんは来院につながりません。特に産婦人科・婦人科・産科は「ここなら相談できる」と感じてもらえることが何より重要です。女性のライフステージに寄り添う診療科だからこそ、自然に信頼感が伝わる工夫が欠かせません。

● ホームページとGoogleマップは必須:

受診前に情報を探す患者さんが多いため、ホームページは「初めて相談する場」としての安心感を伝える重要な役割を果たします。診療内容や対象年齢層、不妊治療や健診の有無を明確にし、予約方法や診療時間を分かりやすく提示しましょう。待合室やスタッフの雰囲気が伝わる写真も有効で、初診時の心理的ハードルを下げられます。

● 検診・相談につながる検索対策:

開業前からWeb制作会社やパートナーと連携し、「駅名+婦人科」「地域名+産婦人科」「不妊治療 ○○市」など、患者さんが実際に使う検索語で見つかりやすい仕組み(SEO・MEO)を整えておくことが大切です。

●ライフステージごとの認知戦略:

働く世代の婦人科外来はWeb広告やSNSでの周知が効果的です。不妊治療は地域の産科病院や検診機関との連携が集患の要になります。妊婦健診では母子保健事業や地域の助産師会とのつながりが役立ちます。対象層ごとに接点を設けることが安定した集患につながります。

● 通い続けられる環境づくり:

診療内容だけでなく、予約のしやすさ、待ち時間の工夫、検査や治療の流れのわかりやすさといった要素が丁寧に積み重ねられた「総合的に心地よい、通わない理由がない」という体験づくりは極めて重要です。通院でクリニックに接点を持っていただくたびに「ここなら安心して通える」と感じてもらえるよう整えることが、安定した集患につながります。

6. 産婦人科・婦人科・産科の開業動向のまとめ

下図は、1975年から2023年までの産婦人科・産科・婦人科診療所数の推移です。1970年代には産婦人科診療所が全国で7,000件を超えていましたが、その後は少子化や分娩施設の集約化を背景に減少が続き、2023年には2,784件となりました。一方、産科単独・婦人科単独の診療所は微減にとどまり、相対的に安定した推移を見せています。この動きの背景には、少子化の進行による分娩件数の減少や、安全性を考慮した分娩施設の集約化が大きく影響しています。加えて政令改正で徐々に標榜可能な診療科名が整理され、実際の診療実態に応じた標榜が促されるようになったことも、「産婦人科から産科・婦人科への分散」を後押しした可能性があります(厚生労働省資料 PDF)。

● 少子化と患者ニーズの変遷:

1980年代以降、初産年齢の上昇やライフスタイルの変化に伴い、不妊に悩む方が増加しました。不妊治療は長らく自由診療が中心で、経済的理由から治療を断念・中断するケースも多く、少子化を加速させる要因の一つとされてきました。こうした状況を受けて2022年には不妊治療の保険適用や出産一時金の増額が実施され、今後は治療ニーズがさらに高まると予想されます。

● 社会的・文化的な変化への対応:

産婦人科・婦人科・産科は、医療技術の進歩だけでなく、社会的・文化的な変化にも大きく関わる診療科です。LGBTQ+コミュニティや非バイナリーの方々への理解が進む中、多様な患者層に寄り添える診療体制が求められています。女性特有の課題だけでなく、「すべての人のライフステージを支える医療」としての役割が広がりつつあります。

● 開業地と診療スタイルの選択:

開業にあたっては、「自分の専門性を発揮したい場所で診療するのか」「地域で求められている医療を優先するのか」という難しい選択を迫られます。成功する可能性が高いのは後者ですが、両者をうまく調和させ、自身の得意分野を地域ニーズに合わせて発揮することが、長く支持されるクリニック経営につながります。

● 継承開業という選択肢:

地域に根差した産婦人科クリニックは、既存の患者さん基盤や連携体制を持っており、継承によってそれらを引き継ぐことができます。少子化や社会変化が進む中でも、「信頼関係の継続」という価値は揺るぎません。新規開業に比べて初期投資や集患リスクを抑えられる継承開業は、この領域においても有力な選択肢となるでしょう。

少子化が進む一方で、不妊治療や婦人科健診、更年期医療といったニーズはむしろ拡大しています。大病院が担う分娩や高度治療と、街なかのクリニックが提供する身近な相談窓口は、どちらも欠かせない役割です。地域の女性や家族にとって、産婦人科・婦人科・産科のクリニックは今なお大切な拠点であり続けています。メディカルプラスでは、産婦人科・婦人科・産科を含む多様な診療科で継承開業の支援を行っています。既存の患者さん基盤や地域との信頼を引き継ぎながら、新たな形で地域医療を担っていきたいとお考えの先生は、どうぞお気軽にご相談ください。