耳鼻咽喉科の医院開業動向

「国民病」とも言われる花粉症をはじめ、感染症や中耳炎などの日常的なトラブルに即応する耳鼻咽喉科は、「近くにあってほしい」と望まれる診療科のひとつです。高齢化により嚥下・聴覚・睡眠などの慢性疾患ニーズも増加し、時には専門性の高い医療が求められる場面も。こうした「身近さ」と「専門性」の両立こそが、耳鼻咽喉科クリニックの大きな存在価値と言えるでしょう。本記事では、耳鼻咽喉科の開業を取り巻く現状を、データとともに解説します。

耳鼻咽喉科の譲渡案件一覧をみる

耳鼻咽喉科の譲渡案件一覧をみる1. 耳鼻咽喉科の開業トレンド

●診療内容の変遷について

耳鼻咽喉科を語るうえで、花粉症との関わりは欠かせません。1980年代後半から1990年代初頭にかけてスギ花粉症が「国民病」として広く認知されるようになり、春先には耳鼻咽喉科クリニックに多くの患者さんが訪れるようになりました。この頃から耳鼻咽喉科は「生活に根ざした専門科」としての役割を強めていきます。アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎・中耳炎・咽頭炎など、比較的日常的な症状をくり返し診る診療スタイルは、外来診療との相性が良く、地域の頼れる存在として開業医の活躍の場を広げてきました。

花粉症に代表されるアレルギー疾患に加え、舌下免疫療法や鼻レーザー、内視鏡診断、耳鼻科エコーなど、外来で完結できる治療や検査の選択肢も拡大。手術を前提としない診療の幅が、着実に広がっています。また、いびきや睡眠時無呼吸、めまい、声の不調といった相談先に迷われやすい症状にも対応するなど、耳鼻咽喉科クリニックが担う領域は多様化しています。こうした背景を踏まえ、耳鼻咽喉科は診断からフォローアップまでを一貫して担える診療科として、開業との親和性があらためて注目されています。

●耳鼻咽喉科の特徴

耳鼻咽喉科の開業医は、耳・鼻・のど・頸部にわたる幅広い症状に対応しながら、診断から処置、経過観察までを一貫して担う診療スタイルを日々実践していると言えるでしょう。特に患者層の広さや、地域におけるニーズの多様さは、耳鼻咽喉科ならではの特徴です。乳幼児の中耳炎から、高齢者の嚥下・聴覚機能のサポートまで、ライフステージに応じた診療が展開できることは、地域密着型のクリニックとしての魅力にもつながっています。

また、耳鼻咽喉科では、設備導入や診療方針の設計においても柔軟性があり、アレルギー診療、めまい外来、睡眠時無呼吸スクリーニングなど、先生ご自身の専門や関心に合わせた運営が可能です。これまで培ってきた経験を、地域のニーズに即したかたちで活かしていけることが、耳鼻咽喉科開業の大きな魅力・強みです。

2. 耳鼻咽喉科を標ぼうする診療所数の推移

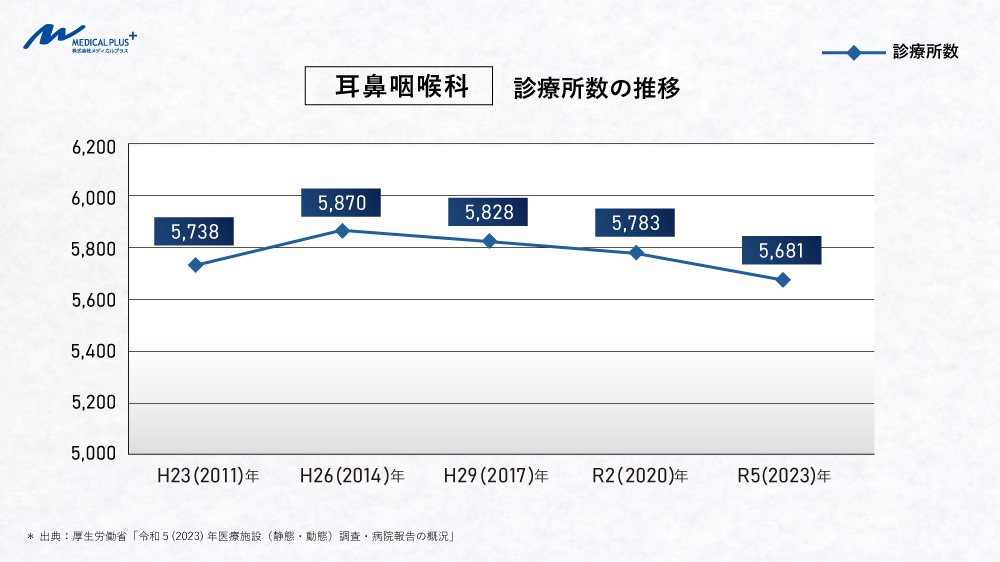

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、耳鼻咽喉科を標ぼうする診療所数は 5,681施設、全国104,894施設のうち約5.4%を占めています。この推移を見ると、平成23(2011)年から令和5(2023)年までで57施設の減少。平成26(2014)年の5,870施設をピークに、以降は微減傾向が続いています(下図参照)。

耳鼻咽喉科クリニックは、毎年花粉の飛ぶ春先に患者が集中するなど生活に根ざしたニーズがあることから、診療所数の大きな減少は見られません。一方で顕著な増加も見られないのが現状です。その背景には、医療法人による集約化や多科目併設の進展に加え、科目を問わず進んでいる開業医の高齢化と、それにともなう後継者不在による閉院の影響もあると考えられます。

花粉症ニーズは、今なお安定的な受診需要としてクリニック経営を支える柱といえますが、新規開業を後押しする成長要因としては落ち着いた段階に入ったとも言えるでしょう。こういった状況下での耳鼻咽喉科開業には、科目特性だけでなく、地域の診療圏といった競合環境に鑑み、診療内容や運営方針を明確に設計する視点がより重要になっています。

3.耳鼻咽喉科の医師数と推移

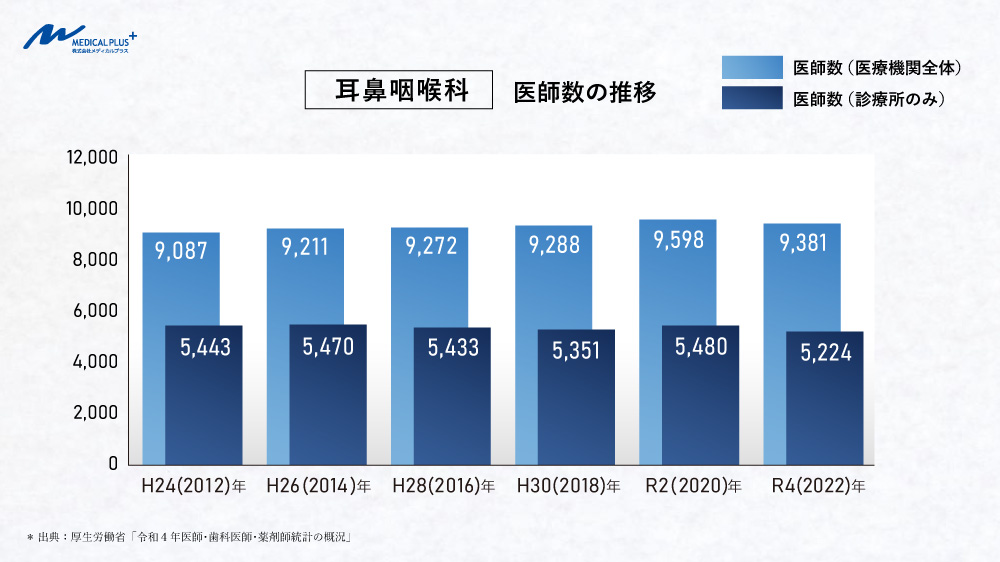

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国の医療施設に従事する医師数は327,444名、このうち耳鼻咽喉科医は9,381名で、全体の約2.9%を占めています。耳鼻咽喉科医の総数は、平成24(2012)年時点の9,087名から10年間で294名増えており、全体としては緩やかな増加傾向が続いていることが分かります。

一方で、診療所に従事する耳鼻咽喉科医の数を見ると、同期間で5,443名から5,224名へと219名減少しています。背景には、開業医の高齢化や世代交代の進行に加え、勤務先や働き方の選択肢が多様化していることが影響しているとも考えられます。

4. 耳鼻咽喉科の開業資金

一般的な開業ケースを「保険外来の診療」「手術やらない」「テナント開業」ケースと定義して計算した場合、下記のようになります。

●物件賃料:

耳鼻咽喉科クリニックの最低限必要な坪数は、手術をせずいわゆる一般診療のみとすると、診察室や待合室、処置室を考慮すると30坪前後が必要と仮定、坪単価を1万円とすると、30万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金240~400万円、礼金40万円、仲介手数料40万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積30坪の場合は1,500~1,800万円と試算出来ます。

●医療機器:

診察用ベッド、X線撮影装置、DICOM画像を見られる高精細モニターとPACS、超音波診断装置、耳鏡、鼻鏡、喉頭鏡、聴力計、ネブライザー、電子カルテ等とすると、2,000万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●手術対応:

手術室設備、手術機器として3,000万円を試算

5. 耳鼻咽喉科の開業成功のポイント

①. 差別化

耳鼻咽喉科の診療は、耳・鼻・のど・頸部と複数の領域にまたがり、症状も疾患も多岐にわたります。そのため開業にあたっては「当院では何でも診る」という方針が前提だとしても、その中であえて得意分野があれば明確に打ち出すことが、患者さんにとって分かりやすい差別化となります。花粉症や副鼻腔炎といった通年性・季節性のアレルギー疾患を中心とした診療設計、あるいは小児中耳炎や嚥下・音声障害などの特定の年齢層や症状にフォーカスした診療体制など、診療内容をどう組み立てるかによって、患者さんにとっての「選ばれる理由」を打ち出していきましょう。

●診療スタイルと対象患者層の明確化:

花粉症や副鼻腔炎、中耳炎などに幅広く対応する「地域の頼れるかかりつけ医」としてのスタイルから、めまい・いびき・睡眠時無呼吸といった機能に関わる症状に強みを持つ「専門外来」スタイルまで、耳鼻咽喉科の診療スタイルはさまざまです。その地域の年齢構成や近隣の医療機関の状況をふまえ、自院がどんな診療に力を入れるのか、開業前に方向性を練りこみましょう。

●専門性を伝える設備と導線設計:

たとえば、電子スコープや耳鼻科用エコーなど、診断・モニタリング機器の導入によって、処置を伴わない診療でも専門性を打ち出すことが可能です。検査・処置室の配置や診察室からの見え方にも配慮することで、患者さんに安心感や信頼を与える設計が実現できます。

●相談しやすさを意識した体制づくり:

耳鼻咽喉科では、症状の説明がむずかしい乳幼児や、通院に負担を感じやすい高齢者も多く来院します。こうした層に向けて、バリアフリーや声かけ、予約体制などを丁寧に設計することで、「話しやすい」「通いやすい」クリニックという印象が形成され、リピーターにつながります。

●デジタルツールを活用した接点設計:

予約の利便性や再診時の案内、定期通院へのリマインドなど、LINEやメール配信ツールを活用することで、患者さんとの接点を継続的に維持できます。とくに花粉症など季節変動がある症状では、「そろそろ受診しようかな」と思ってもらえるタイミングの通知が、受診行動を後押しするきっかけになります。

②. 物件の選択肢

年齢層とニーズの幅広さに鑑み、開業地の選定にあたっては、先生が想定する患者層と地域の特性を照らし合わせ、どのような通院導線が適しているかを見極めることが重要です。

●「すぐ診てもらいたい」に応えられる立地:

ふいに訪れる不調で受診されることも多い耳鼻咽喉科では、「行こうと思ったときに、すぐ行ける場所」であることが信頼につながります。駅前や商業施設内、幹線道路沿いなど、生活の中に自然と組み込まれる立地は、患者さんにとって足を運びやすく、「いざ」という時の頼れる存在として選ばれやすくなります。利便性を意識した場所選びが、集患力にも直結します。

●小児ニーズや高齢者の通院特性も考慮した選定を:

たとえば、小児の中耳炎やアレルギー疾患など、定期的な通院が前提となる診療を主軸にするなら、保育園や小学校の導線上、車でのアクセスや駐車場の有無などが大きなポイントになります。一方で、嚥下や聴覚、めまいといった機能系の悩みを抱える高齢者が多い地域であれば、バリアフリーやエレベーターの完備、段差の少ない動線など、身体的な負担の少ない物件を選ぶことが重要です。対象とする患者層に合わせて「どうすれば通いやすいか」を丁寧に考え前項「①.差別化」で定めた方向性にも鑑み選定しましょう。

●設備の配置や快適さを左右する「物件のかたち」も要チェック:

耳鼻咽喉科では、ネブライザーや聴力検査機器、電子スコープなどを日常的に使うため、診察室や検査スペースが効率よく配置できることが大切です。待合室での快適さや動線のスムーズさを保つには、単に広さだけでなく、物件の奥行きや間口、換気や遮音といった環境面も見逃せません。内見の際には、図面だけでは分かりにくい「空間の使いやすさ」や「音の響き方」なども意識しながら、診療スタイルに合った物件かどうかをじっくり見極めていきましょう。

③. 集患マーケティング

まずは地域に「知ってもらう」ことが大切です。耳鼻咽喉科は、花粉症や副鼻腔炎、中耳炎、風邪症状など、日常のちょっとした不調から頼られる存在で、かつ患者さんも専門性を期待する診療科です。「近くにあると安心」「すぐ診てもらえて助かる」、そういった声に応えられるよう、地域の中で自然に思い出してもらえるポジションを目指していきましょう。立地決定後は視認性を重視した看板を用意するほか、ホームページやGoogleマップでの発信・LINEやSNSなど、昨今ではオンラインで情報発信をできる手段も色々とあります。ツールの活用を通じて、患者さんとの接点を丁寧に設計することが、継続的な来院につながります。具体的にみていきましょう。

●ホームページとGoogleマップの活用:

耳鼻咽喉科にかかわらず、不調を感じたときに「すぐ診てほしい」と思う患者さんにとって、検索や地図アプリですぐに見つかること、診療時間がすぐにわかることは、何よりも安心につながります。Googleマップでは「Googleビジネスプロフィール」から、診療時間や休診日を正しく設定するだけでも、来院のきっかけをつくることができます。

ホームページも同様に、診療曜日・時間・予約方法・アクセス情報を最初に分かりやすく掲載したうえで、院長の人柄や診療方針、院内の雰囲気などを丁寧に伝えていきましょう。「どんな先生が診てくれるのか」「院内はどんな雰囲気なのか」といった情報は、初めて訪れるクリニックを選ぶうえで、患者さんにとって大きな安心材料になります。駐車場の有無や、可能であれば混雑状況など実用的な情報の発信も、来院のハードルを下げることに役立ちます。

●検索対策(SEO・MEO)は開業準備の初期段階から:

ホームページの大きな役割は、必要とする人に必要な情報が届くようにすることです。たとえば「〇〇駅 耳鼻科」「子ども 中耳炎」「花粉症 〇〇市」など、患者さんが実際に使いそうな検索ワードを意識したページづくりは、Google検索で見つけてもらうための大切な工夫のひとつです。身体の不調から突然必要になるのが医療機関ですから、ホームページを作る時は開業準備の段階からWeb制作会社やコンサルと連携し、「困って検索している人に、ちゃんと届くようにしておきたい」と伝え、地域名や症状名を意識した検索に強いサイト作りを目指しましょう。

●患者層ごとに異なる「接点づくり」を:

対象となる患者層に合った情報発信の工夫をしていきましょう。たとえば、中耳炎やアレルギーで受診する乳幼児の保護者層には、Google検索や地域の子育て情報サイト、保育園の掲示板、フライヤーなども効果的です。また花粉症や副鼻腔炎、喉の違和感に悩む働き盛りの世代に対しては、スマートフォン検索やMEO対策、LINE公式アカウント、SNS広告などのデジタル施策が親和性の高い接点となります。聴力低下やめまい、嚥下機能の不調といった高齢者の受診ニーズに応えるには、地域包括支援センターとの連携や、かかりつけ内科・薬局との関係づくり、町内会広報を通じた周知なども考えられます。こうした患者層ごとのアプローチを丁寧に行うことが、より効率的な認知と安定した集患につながっていきます。

●「また来たい」と思ってもらう診療体験:

耳鼻咽喉科は、短期受診が多い一方で、花粉症や副鼻腔炎、中耳炎など、季節的・反復的に通院される患者さんも少なくありません。受付・問診・診察・会計の一連の流れのなかで、できるだけストレスを感じさせない体験を提供することが、次回の来院につながります。予約のしやすさやWeb問診、ホームページやSNSを活用した混雑状況の発信に加え、スタッフの笑顔や丁寧な接遇など、ちょっとした気配りの積み重ねが、「またここに来たい」と思ってもらえるクリニックづくりに繋がります。

6. 耳鼻咽喉科の開業動向のまとめ

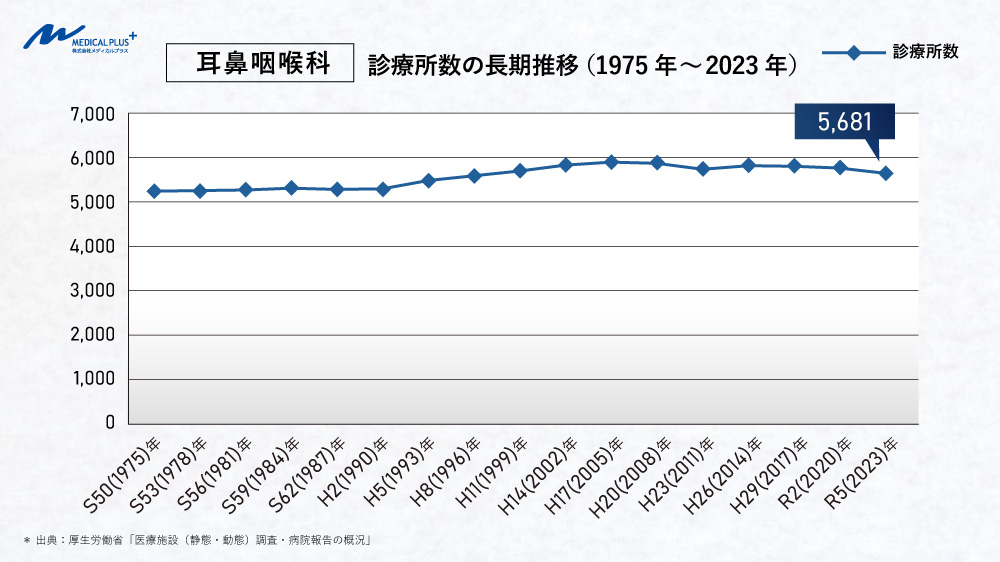

下図は、1975年から2023年にかけての耳鼻咽喉科クリニック数の推移を示しています。昭和50(1975)年時点で5,263施設だった耳鼻咽喉科は、平成17(2005)年に5,942施設でピークを迎えました。その後は微減傾向となり、直近の令和5(2023)年には5,681施設となっています。近年はやや減少傾向にあり、耳鼻咽喉科もまた一定の供給水準に達した成熟フェーズの診療科といえるでしょう。

●身近でありながら専門性の期待に応える耳鼻咽喉科:

耳鼻咽喉科は、発熱や感染症、中耳炎、花粉症、副鼻腔炎、咽頭痛など、日常のなかで突然必要になることが多い診療科です。一方で、嚥下や聴覚、めまい、睡眠時無呼吸など、機能に関わる慢性的な不調にも対応するなど、専門性が求められる場面も少なくありません。

子どもから高齢者まで、ライフステージに応じた多様な症状と向き合う「身近な専門科」として、地域のなかで頼られる存在であり続けています。「近くに耳鼻科があれば助かるのに…」という声が聞かれるエリアも、まだまだ少なくありません。診療圏や医療資源の分布を丁寧に読み解きながら必要とされる場所に届く医療を届ける「開業」は、地域にとって大きな安心を提供すると言えるでしょう。

●医療機器と診療設計のアップデートも必要:

電子スコープや聴力検査装置、ネブライザーなど、使用頻度の高い機器が多い耳鼻咽喉科では、検査・処置のオペレーションが診療効率に直結します。また、患者層が幅広いため、動線設計や診察体制にも工夫が求められます。最近では、予約システムやWeb問診、LINEでの混雑情報配信など、ICTを活用した診療設計を取り入れる開業医も増えています。どのようにすれば「来てよかった」と感じてもらえるか、その視点を持ちながら診療体験を設計していくことが、これからの開業ではますます大切になっていきます。

●耳鼻咽喉科でも注目される「継承開業」:

近年では耳鼻咽喉科でも、既存クリニックを引き継ぐ「継承開業」という選択肢に関心が寄せられています。診療機器の初期投資を抑えられることや、地域に根ざした患者さんや職員体制をそのまま受け継げることは、新規開業にはない大きな魅力です。とくに耳鼻咽喉科のように患者さんとの信頼関係が診療の土台となる診療科では、すでに地域に根差しており基盤の築かれた関係の中でスタートできることは、大きな安心につながります。

一方で、開業医の高齢化が進む今、後継者不在による廃院も増えており、「通いなれたクリニックがなくなってしまう」と困る声も少なくありません。地域に求められる医療を、次の世代につなげていくという視点でも、継承開業は大きな意義を持つ選択肢といえるでしょう。

メディカルプラスでは、耳鼻咽喉科をはじめとするさまざまな診療科で、継承開業のご支援を行っています。「どんな診療をしていきたいか」「どのような立地が合いそうか」といった想いの整理から、一緒に伴走させていただきます。耳鼻咽喉科の案件も多数ございますので、よろしければまず一度ご覧ください。そして、もし少しでも継承開業にご関心があれば「ちょっと気になっている」という段階から、お気軽にご相談いただければと思います。