精神科・心療内科の開業動向

子どもから大人まで幅広く必要とされてきた精神科・心療内科領域は、近年研究の進展により、身近な外来クリニックでも専門的な治療を受けられる環境が整ってきました。大規模病院よりも近く、安心して相談できる拠点としての存在価値は、今後さらに高まると考えられます。ここでは、精神科・心療内科領域の開業について、データを交えながら解説します。

心療内科/精神科の譲渡案件一覧をみる

心療内科/精神科の譲渡案件一覧をみる1. 精神科・心療内科の開業トレンド

●診療内容の変遷について

入院や長期療養患者が少なくない精神科は、もともとは大規模病院や専門病院が医師の主な活躍の場でした。しかし戦後徐々にうつ病やパニック障害などへの社会的理解が広がり、薬物治療の進歩や地域移行の流れも後押しして、徐々に外来診療のニーズが高まりました。近年では気分障害や統合失調症の継続治療、認知症の診断・管理など、幅広い疾患を、身近な医療機関であるクリニックが担うようになっています。

精神科外来の広がりを背景に誕生した心療内科は、比較的新しい分野です。1963年、九州大学で初めて講座が設置され、1996年には診療科名として正式に標榜が認められました。心と体の双方をみる診療スタイルが特徴で、ストレス関連疾患や自律神経失調症、心身症など、心理的要因が影響する身体症状に対応します。さらに近年は、うつ病や発達障害の診療需要が増加。働き方やライフスタイルの変化に伴って、ストレス関連疾患も目立つようになりました。こうした背景から、都市部を中心に「精神科・心療内科」を併記するクリニックが増え、患者さんの生活や背景を理解し、長期にわたり信頼関係を築く外来中心の診療スタイルが定着しつつあります。

●精神科・心療内科の特徴

精神科は、うつ病や統合失調症をはじめとする精神疾患や認知症など、幅広い心身の症状に対応する診療科です。一方心療内科は、ストレスや心理的要因が関係する体の不調を専門に診る診療科で、頭痛・めまい・胃腸症状などが対象となることもあります。両者は診療対象やアプローチに違いがある一方、患者さんから見ると区別がつきにくく、初診時の心理的ハードルも異なる傾向があります。一般的には心療内科の方が受診しやすい印象を持たれることが多く、診療科名や診療スタイルの設定は、地域のニーズや患者さんの受け止め方をふまえて検討することが大切です。

精神科・心療内科は予約制やカウンセリングを組み合わせた診療など、診療方針や運営方法に柔軟性を持たせやすい領域でもあります。開業時には、自らの専門性や地域特性に合わせたスタイルを設計できることが、大きな魅力となるでしょう。

2. 精神科・心療内科を標ぼうする診療所数の推移

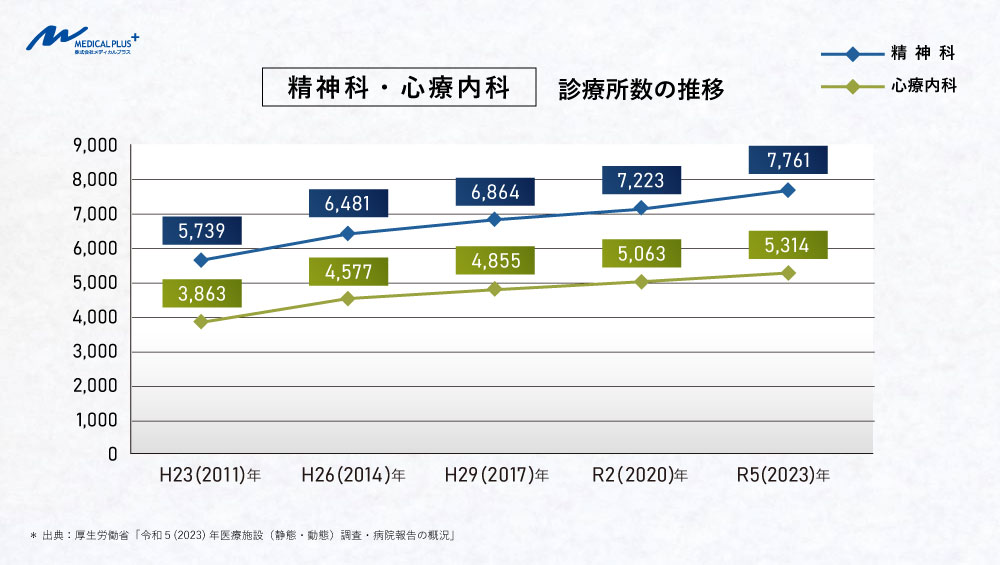

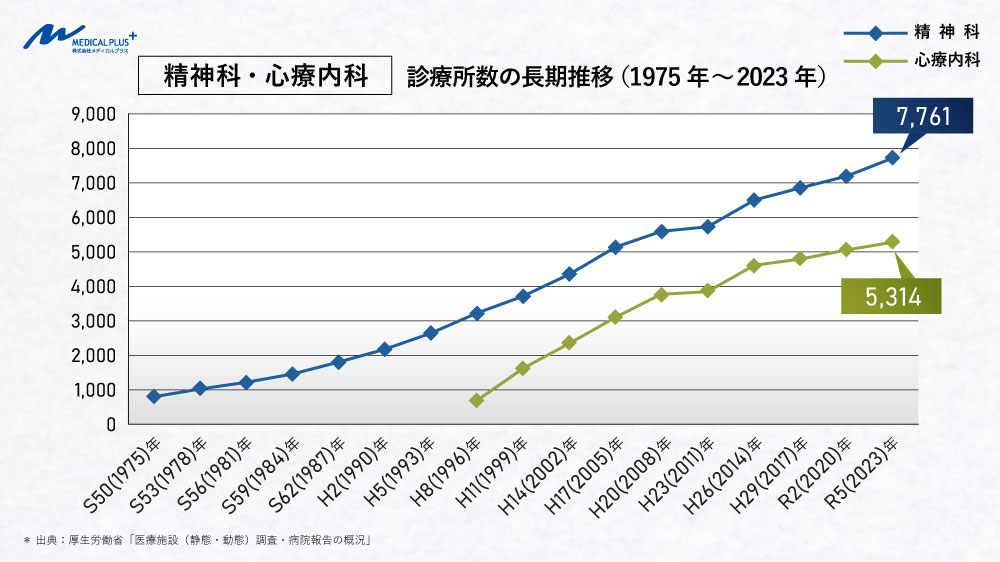

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、精神科を標ぼうする診療所数は7,761施設で、全国の一般診療所104,894施設のうち約7.4%を占めています。一方、心療内科を標榜する診療所は5,314施設で、全国比では約5.1%です。これらの数を見ると、精神科・心療内科ともに診療所数が徐々に増加している傾向が見て取れます。(下図参照)。

精神科クリニック数が心療内科より多く推移している背景には、診療の範囲が関係しているとも考えられます。精神科を標榜すれば、心療内科領域も含めた幅広い疾患に保険診療で対応できるため、診療範囲は広くなります。一方で心療内科のみを標榜する場合は、精神病圏の疾患が対象外となり診療の幅が狭まります。「精神科・心療内科」を併せて標榜することで、多様な患者さんに応えられるようにしている様子が、統計データに反映されているとも言えるでしょう。

なお、全国47都道府県のクリニック数における順位では、精神科は39科目中12位、人口10万人当たりでは同じく12位(5.73件)です。心療内科は同じく39科目中14位、人口10万人当たりでは14位(4.01件)となっています。

3. 精神科・心療内科の医師数と推移

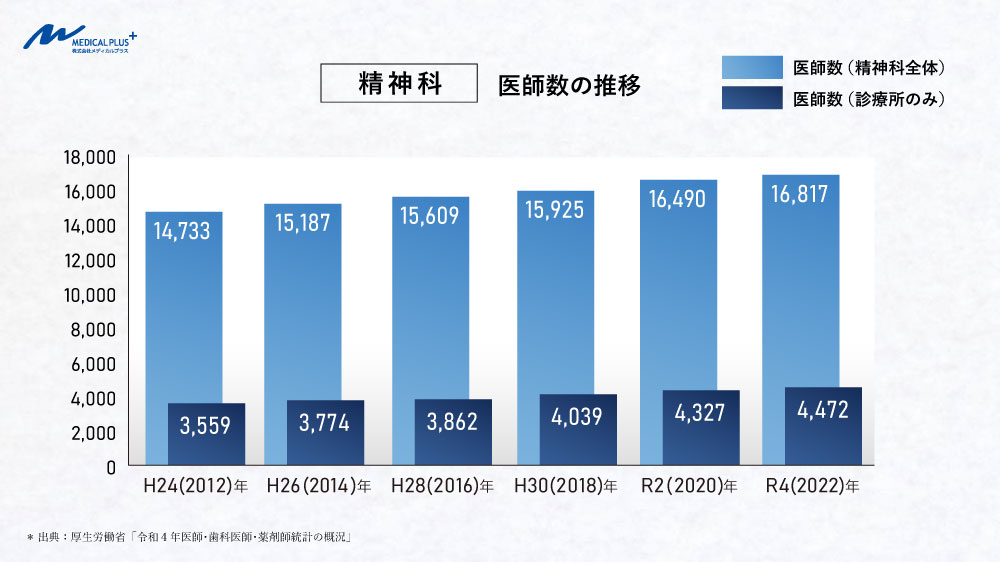

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、医療施設に従事する医師数は全国で327,444名、このうち精神科医は16,817名(全体の約5.1%)を占めています。精神科医は平成24(2012)年の14,733名から直近までで2,084名増加しており、着実な増加傾向が見られます。診療所に従事する精神科医は、平成24(2012)年の3,559名から令和4(2022)年の4,472名へと913名増加。開業やクリニック勤務といった形態で働く精神科医が、長期的に増えている様子が見て取れます。

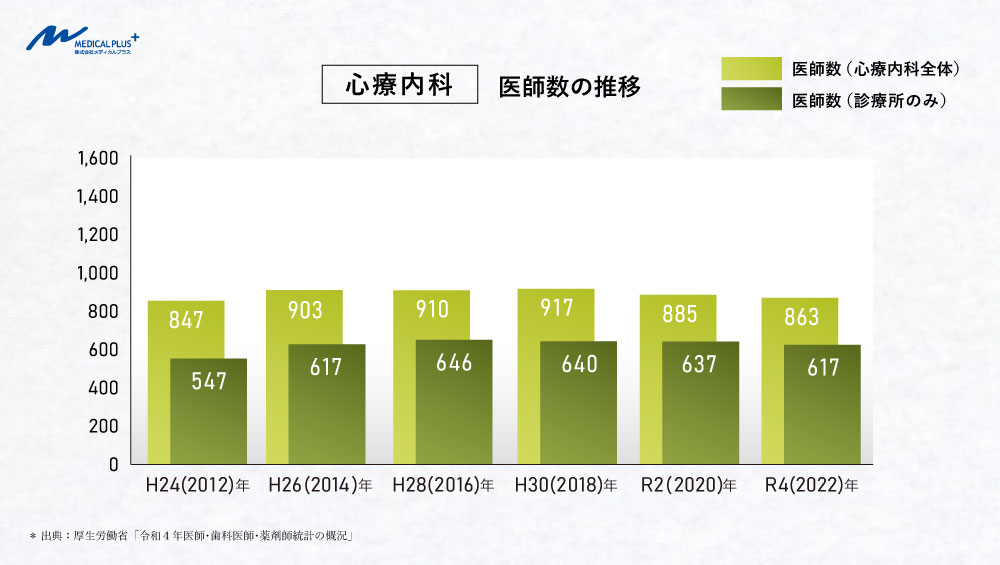

一方、心療内科医は令和4(2022)年時点で617名(全体の約0.2%)と、精神科に比べて人数は少なめです。平成24(2012)年の547名からはやや増減を繰り返しつつ推移しており、大幅な増加は見られません。診療所に勤務する心療内科医は全国で246名で、こちらも大きな変動はない状況にあります。

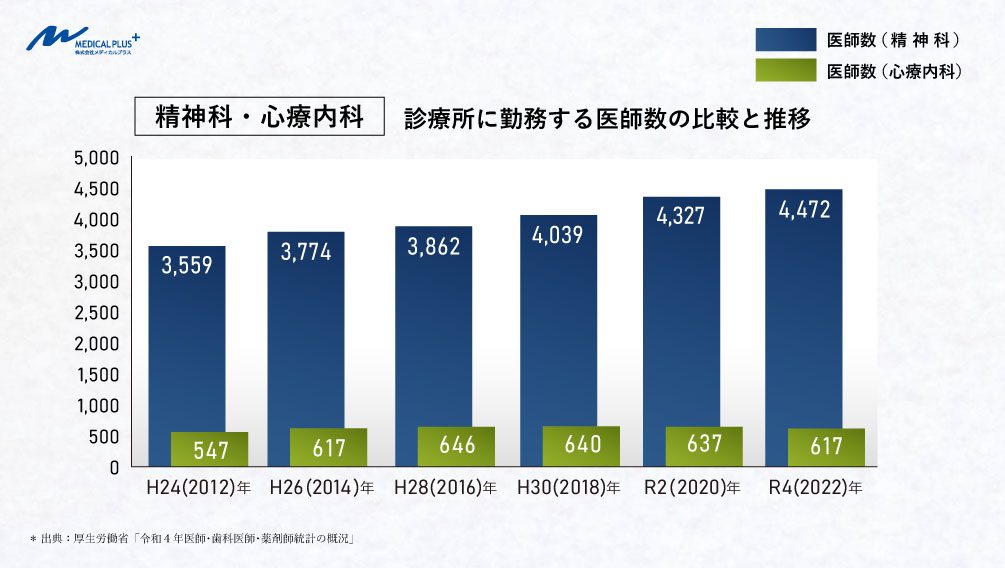

さらに精神科と心療内科を診療所に従事する医師数に絞って比較すると、精神科が常に心療内科を大きく上回っています。心療内科クリニックでも精神科医が診療にあたっているケースや、「精神科・心療内科」を併せて標榜する形態などさまざまな要因が関係し、診療科名としては異なりますが実務面で精神科医が心療内科領域も担う点が、統計に表れているとも考えられます。

4. 精神科・心療内科の開業資金

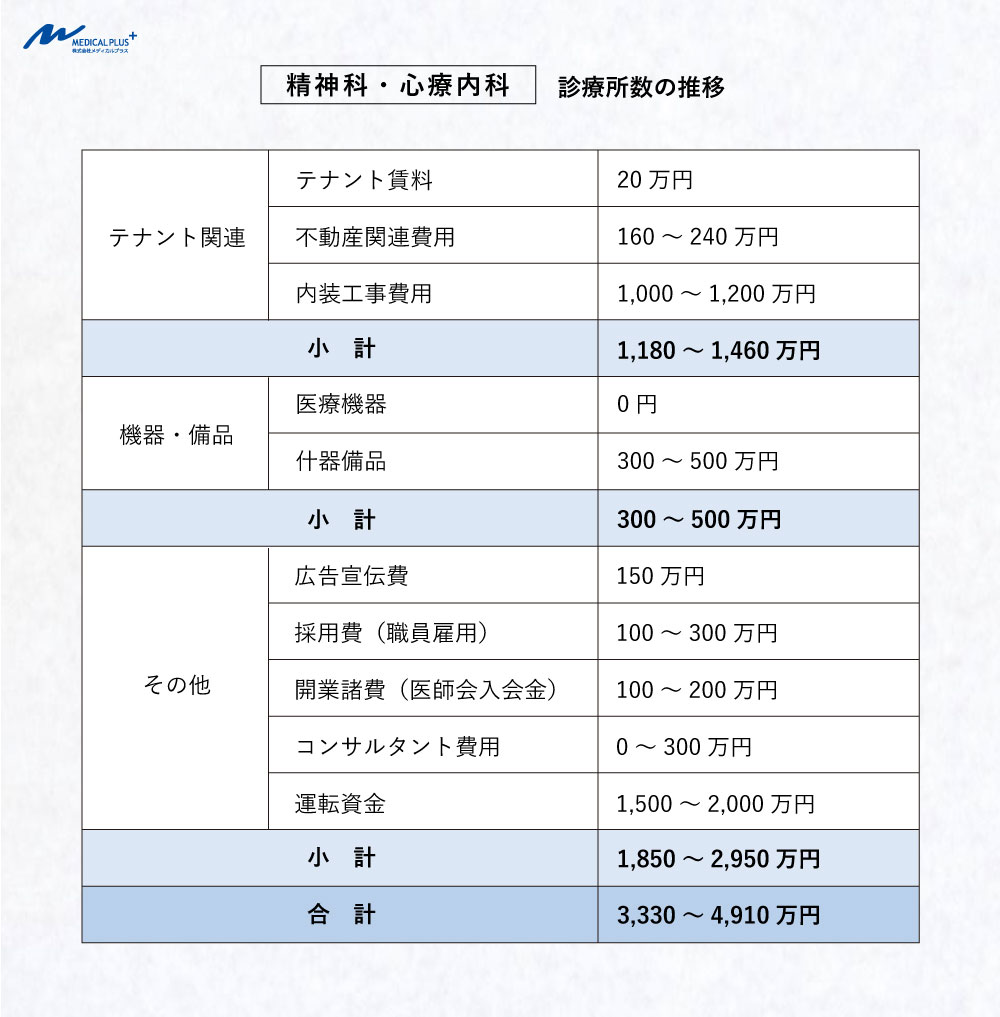

一般的な開業ケースを「予診・カウンセリングしない」「テナント開業」ケースと定義して試算した場合、下記のようになります。

●物件賃料:

精神科系クリニックの最低限必要な坪数は、他診療科目と比較して医療機器がほとんど不要で診療室と待合室があれば診療が可能なことを踏まえると20坪前後ですから、坪単価を1万円とすると、20万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金120~200万円、礼金20万円、仲介手数料20万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積20坪の場合は1,000~1,200万円と試算出来ます。

●医療機器:

無し

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、自費診療として下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●TMS治療:

専用機器などで、合計1,000万円を試算。

●訪問診療:

訪問診療用自動車などで、合計500万円を試算。

5. 精神科・心療内科:開業成功のポイント

①. 差別化

精神科・心療内科は、うつ病や不安障害、発達障害、認知症、ストレス関連疾患など、多様な相談が寄せられる診療科です。開業時には、どの領域を中心に診ていくのかを明確にすることが、安定的な運営の土台となります。

●専門性と地域ニーズを意識した診療設計:

地域ごとに求められる役割は異なります。後述の「②物件選択肢」でも触れますが、例えば都市部でオフィス街という立地であれば「働く世代のメンタルケアに強い」、また程よくベッドタウンでファミリー層の生活導線上の立地であれば「思春期・若年層の発達相談を受け入れる」など、先生の専門性と地域のニーズが重なる診療スタイルを描くことが差別化につながります。

●安心感を与える空間づくり:

初めて精神科・心療内科に来院する初診の患者さんは、緊張や不安を抱えています。静かで落ち着ける待合室、人目を避けられる導線、やわらかい照明など、物理的な安心感の提供は、信頼関係の第一歩です。音楽を雰囲気づくりに活用するクリニックも多くみられますので、五感を意識した癒しの感じられる空間にまとめましょう。

●継続診療を支える仕組み:

精神科・心療内科は長期的な通院が前提となることが多い診療科です。予約の取りやすさ、オンライン診療や電話再診の活用、再診時のリマインドなど、通院を続けやすい環境づくりが、患者さんの生活の支えになります。

●「先生について通う」関係性の構築:

この領域では、設備や検査精度以上に、医師との信頼関係が通院継続の鍵となります。診療方針の一貫性や、話を受け止める姿勢、安心して相談できる雰囲気づくりは、患者さんが「この先生と続けたい」と思う理由になります。こうした関係性の積み重ねが、開業後の安定経営にも直結します。

●情報発信による心理的ハードルの軽減:

受診前にホームページや口コミを確認する患者さんは多くいます。対応疾患や診療の流れに加えて、院長の方針や想いを丁寧に伝えることで、「ここなら話せそう」という安心感を与えられます。

②. 物件の選択肢(立地・診療圏)

年齢や背景も異なるさまざまな方が訪れる精神科・心療内科では、安心して通い続けられる環境づくりが、開業地選びで欠かせない視点です。人目を気にせず来院でき、落ち着いて相談できる場所を選ぶことが、長く信頼関係を築くための第一歩になると言えるでしょう。

●目指す医療に合った対象層と立地を設定:

まずは先生が開業で実現したい医療の方向性を明確にすることが出発点です。その上で、主な対象となる患者層を設定し、その方々が通いやすい立地を選びましょう。たとえば、働く世代のメンタルケアや復職支援を重視する場合は、オフィス街や駅近など仕事帰りに立ち寄りやすい場所が適しています。一方で、発達相談や思春期外来、高齢者の認知症診療などを中心とする場合は、住宅街に近く、車や自転車でもアクセスしやすい場所が望ましいでしょう。

●利便性と継続通院できる安心感の両立:

精神科・心療内科は、日常生活の一部として定期的に通院する方が多いため、駅前や商業施設内などアクセスの良い立地は通院継続に有利です。一方で、あまり人目につかず落ち着いて訪れられる環境も重視されます。通いやすさとプライバシー確保のバランスを取れる場所が理想です。

●面積とレイアウトの柔軟性:

精神科・心療内科は高度な医療機器を必要としない一方で、カウンセリングや診察のためのプライバシーに配慮した個室スペースが重要です。物件選定時には坪数だけでなく、静音性、動線、待合室の広さや配置、照明の柔らかさなど、落ち着いた環境づくりに適した構造かどうかも確認しましょう。

③. 集患マーケティング

診療体制が整っていても、知ってもらえなければ患者さんは来院に至りません。また精神科・心療内科では、初診時の「ここなら安心して話せそうだ」という印象も、次につながる大切な要素です。様々な面で信頼感や存在感が自然に伝わる工夫を意識しておくと良いでしょう。

●ホームページとGoogleマップは必須:

精神科・心療内科は、患者さんが受診前に不安や緊張を抱えて情報を探すことが多く、ホームページが「最初の安心感」をつくる重要な場になります。構成はシンプルで見やすく、専門用語は避けるか補足を添えましょう。「何をしてくれる場所なのか」が一目で分かるようにし、予約方法や診療時間はすぐ確認できる位置に配置します。対応可能な症状や疾患は箇条書きで整理し、院内の雰囲気が伝わる写真や落ち着いた色調のデザインを心がけると、初診の心理的ハードルを下げられます。

●「検索されて見つかる」仕組みづくり:

開業前からWeb制作会社やパートナーと連携し、「駅名+心療内科」「〇〇市 精神科」など地域名や症状で検索された際に表示されやすい構造(SEO・MEO)を設計しましょう。

●対象層に合わせた認知戦略:

働く世代にはWeb広告やSNS、企業の産業医・人事部との関係づくり、発達相談や思春期外来では学校や教育関係機関との連携、高齢者層では地域包括支援センターや介護関連施設とのネットワークなど、対象層に応じた接点を持つことが効果的です。

●「また来よう」と思える体験設計:

精神科・心療内科では、診療内容はもちろん、受付や待合室の雰囲気、予約のしやすさ、診察中の安心感などが継続受診の決め手になります。スタッフ全体で一貫して患者さんに寄り添う姿勢を示すことが、最大の集患対策になります。

6. 精神科・心療内科の開業動向のまとめ

下図は、1975年から2023年までの精神科・心療内科診療所数の推移です。精神科診療所は昭和50(1975)年の779施設から令和5(2023)年の7,761施設へと約10倍に増加、心療内科は平成8(1996)年の併記開始以降、増加を続け、令和5(2023)年には5,314施設となっています。特に2000年代以降は、うつ病や不安障害、発達障害、ストレス関連疾患への社会的理解の広がり、外来診療需要の高まりを背景に施設数が伸びています。今もなお増加傾向が続く数少ない診療科といえます。

●多様化する診療ニーズと対応スタイル:

精神科は気分障害や統合失調症、認知症など、長期的な診療が必要な疾患が多く、心療内科はストレス関連疾患や心身症など、身体と心の両面からアプローチする診療を特徴とします。現場では両領域を併記して幅広く対応するクリニックが増えており、対象疾患や診療方針に応じた柔軟な運営設計が求められます。また、オンライン診療や心理士との連携、訪問診療など、患者さんの生活環境に寄り添うスタイルも広がっています。

●医師数と診療所体制の変化:

医師数の推移を見ると、診療所に従事する精神科医は着実に増加しており、複数医師による診療や法人化による多拠点運営といった体制も見られます。一方、心療内科単独での医師数は限られており、多くが精神科医による兼務・併記運営となっている点が特徴です。こうした背景からも、幅広い患者層に対応できる診療体制づくりが重要となります。昨今の加速する情報化社会の中では、様々な面で物事の取捨選択やスピードが求められ、働き盛りの世代が頑張りすぎて疲れてしまうケースも見られます。そんな中で大きな病院ではなく、街なかにある精神科・心療内科領域のクリニックは、とても頼れる存在と言えるでしょう。

精神科・心療内科でも、新規開業に加えて既存クリニックを引き継ぐ「継承開業」が選択肢として注目されています。メディカルプラスでは、精神科・心療内科を含む多様な診療科で継承開業の支援を行っています。実際に継承開業された先生のインタビューも公開しておりますので、ぜひご参考ください。「興味がある」といった、立地や診療方針のご検討段階からご相談を承りますので、継承開業にご関心をお持ちの先生はお気軽にお問い合わせください。