整形外科の医院開業動向

骨・関節・筋肉・神経といった「運動器」に関わるのが、整形外科。子どもから高齢者まで幅広い世代を支える役割を担っています。近年では高齢化の進行や健康寿命への関心の高まりを背景に、QOL(生活の質)向上を意識した医療ニーズが増加。その中で、整形外科クリニックの存在意義も大きく変化しています。急性期の治療だけでなく、保存療法やリハビリを通じた“維持・予防”へのアプローチが地域で求められており、患者さんの日常に寄り添う医療としての整形外科が注目を集めています。本記事では、整形外科における医院開業について、データを交えて解説します。

整形外科の譲渡案件一覧をみる

整形外科の譲渡案件一覧をみる1. 整形外科の開業トレンド

●診療内容の変遷について

整形外科は明治期に西洋医学とともに導入され、1920年には東京帝国大学に国内初の整形外科教室が設置されました。以降、社会環境や医療技術の変化とともに診療領域を広げてきました。1950〜70年代には、高度経済成長に伴う労働災害や交通事故の増加から外傷治療のニーズが拡大。人工関節手術などの技術発展も進みました。1980年代には高齢化とともに、骨粗鬆症や変形性関節症、脊椎疾患など慢性的な整形疾患への対応が重視され、保存療法やリハビリを取り入れたチーム医療が普及しました。

2000年代以降は、スポーツ整形が注目され、小児から高齢者まで幅広い世代の「動き」を支える診療科として進化。近年では、ロボット支援手術やAI診断などの技術革新が進みつつも、外来ベースで運動器の不調に対応できる「身近な整形外科」のニーズが高まっています。こうした背景のもと、スポーツ障害や慢性痛に対応する無床クリニックの開業も増加。整形外科は、痛みやこわばり、しびれといった日常の不調に寄り添う専門医として、地域により深く求められる存在となっています。

整形外科は、骨・関節・筋肉・神経といった「運動器」のトラブルに対応する診療科です。骨折や脱臼などの急性外傷から、変形性関節症、骨粗鬆症、スポーツ障害まで、幅広い年代の症例に対応します。保存療法・手術・リハビリを組み合わせた、総合的な治療アプローチが特徴です。

整形外科クリニックの開業においては、術後のフォローや慢性疾患のケアといった「回復と維持」のフェーズにこそ、大きな意義があります。痛みや違和感を抱えた日にすぐに相談できる気軽さや、継続的な保存療法、専門性を活かした診療展開など、クリニックという患者さんとの距離が近い場で、自らの裁量で医療を組み立てられることは、開業の大きな魅力です。また、骨粗鬆症対策や転倒予防、運動指導など、地域住民の健康を支える予防的な医療にも主体的に関わることができます。整形外科の開業は、運動器の健康を通じて、患者さんの「これからの生活」を支える医療のかたちと言えるでしょう。

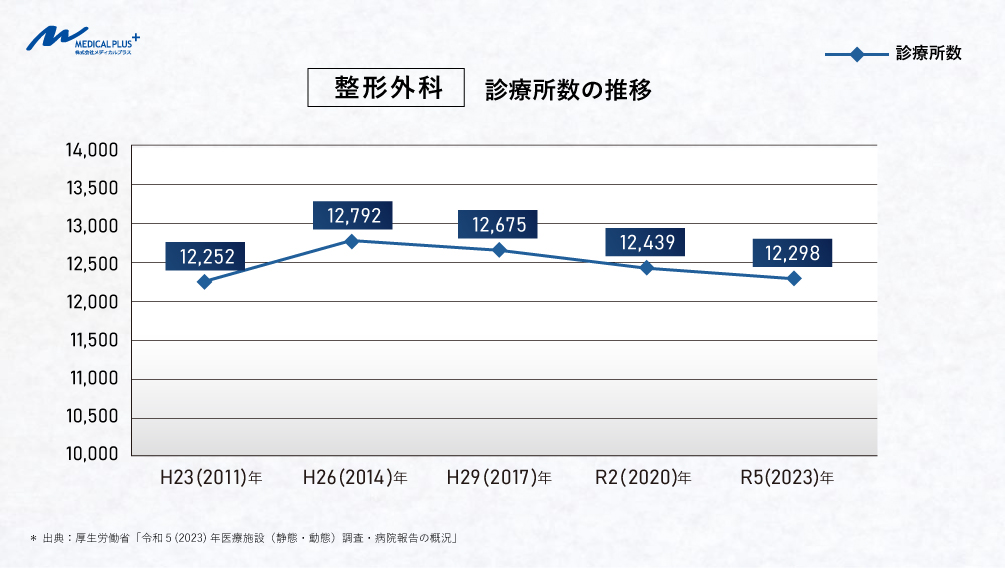

2. 整形外科を標ぼうする診療所数の推移

厚生労働省「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、整形外科を標ぼうする診療所数は12,298施設で、全国104,894施設のうち11.7%を占めています。その推移を見ると平成23(2011)年から令和5(2023)年までの11年間で46施設の増加にとどまり、この間2014年をピークに若干の減少傾向が続いており縮小の動きが見られます。しかし整形外科領域においては、外傷や慢性疾患、高齢者の運動機能維持など、地域における継続的な診療ニーズが引き続き存在しています。そうしたなかで、診療所数が近年やや減少傾向にあることは、今後の地域医療の担い手としての整形外科クリニックの位置づけについて、注視すべき点の一つです。

なお、令和2年のデータでは、全国47都道府県におけるクリニック数では、整形外科は39科目中5番目に多い状況です。また、全国47都道府県における人口10万人単位に対するクリニック数でも、整形外科は39科目中5番目に多い9.86件です

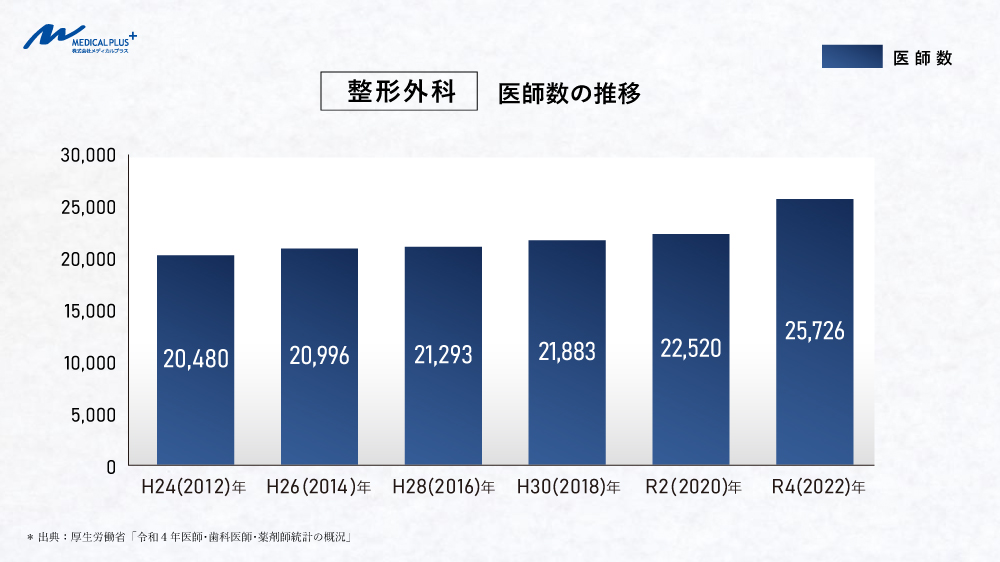

3.整形外科の医師数と推移

厚生労働省の「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、医療施設に従事する医師数は全国で327,444名、そのうち整形外科医は25,726名で、全体の**7.9%**を占めています。整形外科医の数は、平成24(2012)年時点で22,632名だったところから、10年間で3,094名の増加となっており、一定の増加傾向が続いています。医師数の推移からは、整形外科領域においても専門性に応じた医師の配置が進んでいる様子がうかがえます。一方で前項のとおり整形外科を標ぼうする診療所数はやや減少傾向にあり、医師数の増加とクリニック数の推移には乖離が生じています。そのため、医師の分布や地域特性を見極めた診療圏の検討が、開業戦略において重要と言えます。

4 整形外科の開業資金

整形外科医院の一般的な開業ケースを「手術しない」、「無床」、「テナント開業」の3つのケースと定義して計算した場合、下記のように試算することができます。

●物件賃料:

整形外科クリニックの最低限必要な坪数は、一般診療のみとすると、待合室や診察室、専門的な処置スペース、リハビリ室を含めると50~70坪前後ですから、坪単価を1万円とすると、50~70万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金300~700万円、礼金50~70万円、仲介手数料50~70万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積50~70坪の場合は2,500~4,200万円と試算出来ます。

●医療機器:

診察用ベッド、X線撮影装置、DICOM画像を見られる高精細モニターとPACS、超音波診断装置、理学療法機器、電子カルテ等とすると、2,000万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

*リハビリ機器の導入:専用機器などで、合計1,500万円~試算。

*手術対応:手術室をはじめとする設備として3,000万円を試算。

5. 整形外科の開業成功のポイント

①. 差別化

整形外科は診療領域が広く、患者層も子どもから高齢者まで多岐にわたります。だからこそ開業時には「どの領域に注力するか」「地域でどんな存在を目指すか」を明確にすることが、他院との差別化の第一歩になります。

●ターゲットとコンセプトを明確に:

開業を検討する地域の年齢構成や既存の医療資源をふまえ、「誰に、何を提供するか」を言語化することが重要です。たとえば「小児・スポーツ整形で部活動生を支える」「慢性疼痛や骨粗鬆症に特化し、高齢者のQOL維持を支える」といったように、診療内容と地域ニーズを掛け合わせたコンセプト設計を行いましょう。また、既存の整形外科が対応していない領域を見つけることで、過度な競争を避けたポジショニングも可能です。

●特化している専門分野のアピール:

整形外科は専門性を伝えやすい診療科です。部位(手・膝・股関節など)や治療法(関節鏡・再生医療など)を明確に発信することで、患者ニーズに応えやすくなります。「人工関節術後フォローに対応」「整形外科専門医が常勤」など、実績と体制を明示することが信頼感の形成につながります。

●診療体制・設備設計に“整形外科らしさ”を:

整形外科では画像診断やリハビリの充実度が診療の質を左右します。動線設計や療法室の広さ、処置のしやすさなどは内装段階で差がつきやすい部分です。また、高齢者や視力に不安のある方への配慮として、バリアフリーや手すりの設置など、転倒を防ぐ工夫が患者満足度に直結します。こうした細やかな配慮こそ、整形外科における差別化の鍵になります。

●通いやすさやDX化も競争力に:

整形外科の患者さんは、痛みや不調を抱えて通院されることが多く、待ち時間の長さやアクセスの悪さが負担になります。事前予約やオンライン順番待ち、キャッシュレス決済の導入など、来院のハードルを下げる工夫が“選ばれる理由”になります。また、駅からの導線、駐車場の有無なども生活スタイルに合った立地選定のポイントです。こうした「診療以外の体験」への配慮も、整形外科ならではの強みになるでしょう。

●「ネットで選ばれる時代」の信頼形成:

整形外科は、症状の重さにかかわらず初診で不安を抱える患者さんが多い診療科です。痛み・しびれ・動かしにくさといった体の異変=日常生活に直結するため、「大きな病気では?」「手術になるのでは?」といった不安を抱きやすいとも言われます。30〜50代のネットネイティブ世代では、来院前に「どんな先生が診てくれるか」「どんな雰囲気か」をWebで確認するのが当たり前になっています。ホームページやGoogleマップでは、専門性だけでなく、院内の雰囲気や人柄が伝わる写真掲載やメッセージが有効で、ほんの少しの工夫で心理的ハードルを下げられ、来院・再診・紹介に繋げることが可能です。今や、Webでの情報発信がマーケティングの一部を担う時代では、こうした「見える化」の工夫が差を生みます。

②. 物件の選択肢

●整形外科ならではの「立地感覚」で選ぶ:

整形外科の開業立地選定では、「駅近」よりも「通いやすさ」や「動きやすさ」が重視されます。高齢者や足腰に不安のある患者さん、付き添いが必要な方も多いため、段差の有無・エレベーターの有無・駐車場の有無といった細かな点まで見ておく必要があります。たとえば、駅前立地は人通りが多く認知度が上がりやすい一方、賃料が高く、療法室や駐車場が確保しにくいなどの難点もあります。逆に郊外では広さを確保しやすく、駐車場も用意しやすい反面、夜間の人通りが少なく、認知獲得に工夫が必要です。大切なのは、自身の専門領域と地域の生活スタイルを掛け合わせ、「どの立地が診療しやすく、患者さんにとっても通いやすいか」という観点で物件を見極めることです。

●診療圏調査は「生活導線」もセットで:

整整形外科は「定期的に通院する診療科」といえます。だからこそ、生活導線に合っているかどうかが来院継続に直結します。都市部であれば、公共交通を前提に半径500~750mの一次診療圏で分析し、駅やバス停との距離やアクセスのしやすさを確認します。一方、郊外では車での通院が中心となるため、一次圏を半径2,000〜2,500m、二次圏を5,000m前後とするのが一般的です。単なる来院予測数だけでなく、「この立地は患者さんに繰り返し来てもらえる場所かどうか」という視点で診療圏を読み解くことが、整形外科開業における物件選びでは大切といえるでしょう。

③. 集患マーケティング

いくら診療内容や立地が整っていても、開業後に“認知されなければ”患者さんは集まりません。整形外科のように、リハビリや物理療法で定期的な通院が前提となるケースが多い診療科では、初診のハードルを下げつつ通い続けてもらえる工夫が必要です。入口づくりと関係性の構築の両輪で、集患を設計していきましょう。

●HPとGoogleマップで、強みと雰囲気を「見える化」

驚かれるかもしれませんが、いまだに「ホームページはなくても大丈夫では?」と考えるクリニックも存在します。しかし今やあるのが前提で、その印象が集患を左右することも少なくありません。開業直後は口コミも少ないため、“第一印象を伝える公式情報としてHPやGoogleマップの情報整備は必須となっています。整形外科では「痛み」「しびれ」「動かしにくさ」など、不安を抱えて検索する患者さんが多く、「どんな先生か」「どんな設備か」など、事前に安心材料を得ようとする傾向が考えられます。診療内容・得意分野・写真・院内の雰囲気などを丁寧に“見える化”し、来院前の不安を軽減しましょう。

●「検索されて見つかるか」は開業時から意識

今や多くの患者さんは、「駅名+整形外科」や「症状名」で検索してクリニックを探しています。このとき、自院の情報を検索結果やGoogleマップにしっかり表示させる工夫(=SEO・MEO対策)ができているかどうかで、認知度と集患力に大きな差が出ます。専門的な知識は不要ですが、「検索されたときに出てくるかどうか」は、集患の入口としてとても重要です。開業準備の段階からHP制作会社やWeb業者と打ち合わせを行い、自院の魅力が検索で見つけてもらえるように工夫をする、と意識をもって進めておきましょう。

●ターゲット別の接点づくりを意識:

整形外科は、患者層が幅広く、訴求の軸を明確にすることが効果的です。

「スポーツ整形: 学校・ジム・整骨院への案内やチラシ設置」

「高齢者層: 調剤薬局・介護事業所との連携」

「働き世代: 夜間診療・Web予約・Google広告などで利便性訴求」

上記のように、患者ごとの生活動線に合わせた広報チャネルを設計することで、無駄のない集患が実現します。

●地域密着の「リアルな認知」も効果的:

ネットが主流の時代でも、整形外科は「通い続ける診療科」です。看板・のぼり・フリーペーパー・内覧会など、地域に直接届く情報発信も有効です。「ここにある」「安心できそう」という、存在を知ってもらうことが、初診への一歩になります。クリニックの外観やスタッフの雰囲気が伝わる写真を、フライヤーややポスターにも積極的に活用しましょう。

● 集患とは「集める」だけでなく「つなぐ」こと」

整形外科では再診・継続通院の多い科のため、患者満足=リピートと紹介に直結します。診療後のフォローやリハビリの予約管理の精度、待ち時間や受付の印象など、「通いやすさ」全体が満足度に影響するため、集患はただ「集める」だけでなく「つなぐ」という視点が欠かせません。情報発信や接遇など、日々の積み重ねがマーケティングに繋がるという意識をチーム全体で共有しておくことも大切です。

6. 整形外科の開業動向のまとめ

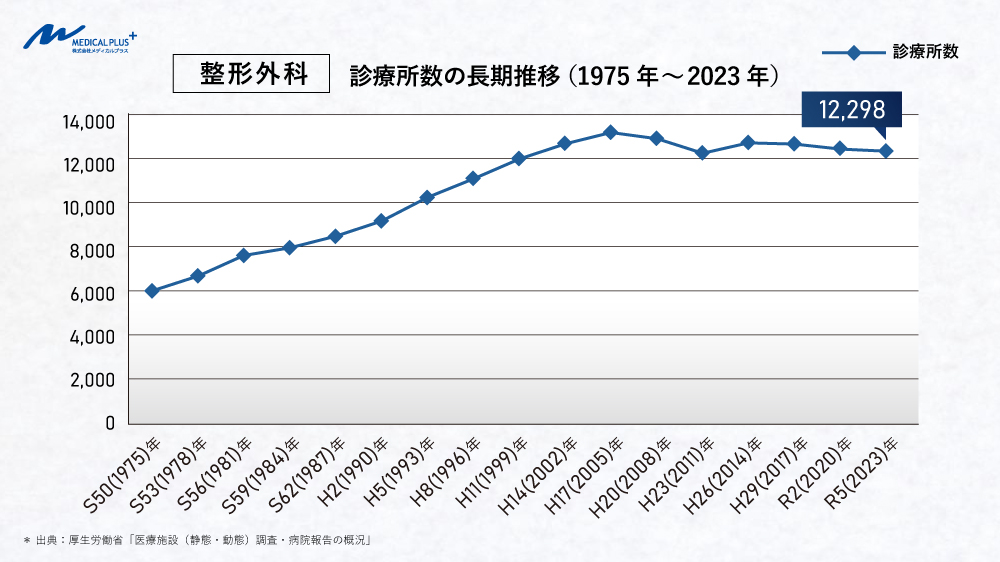

●診療所数の長期推移から見る全体傾向:

下のグラフは、整形外科を標榜する診療所数の推移を昭和50(1975)年から現在(令和5・2023年)まで示したものです。1980年代以降、整形外科の診療所数は右肩上がりで増加しています。そして2005年をピークに一時やや減少を見せ、直近の15年間はほぼ横ばいで推移している様子が見て取れます。

整形外科は「成熟フェーズ」ともいえる段階に入っており、「開業すれば伸びる」という市場から「求められる場所で求められる開業をする」という選択型の時代と考えられ、言い換えれば、今は「どこで・どんな整形外科をやるか」が問われる時代とも言えるでしょう。

●多様化する整形外科の守備範囲と高まるニーズ

では、整形外科を取り巻くニーズはどう変化しているのでしょうか。現在の整形外科医療は、高齢化・生活習慣病・ライフスタイルの変化といった複数の要因が重なり、年々多様化しています。まず高齢化の進行に伴い、骨粗鬆症や関節疾患の患者さんが増加。特に人工関節や脊椎手術などの高度治療が、今や日常的に求められるようになっています。さらに、肥満や糖尿病といった生活習慣病は、関節への負担や神経障害を引き起こし、整形外科の対象疾患をより広げています。

一方、スポーツやレジャーが身近になったことで、外傷やスポーツ障害の治療ニーズも拡大。子どもから高齢者まで、年齢を問わず運動機能の維持・回復が求められる時代です。最近では、美容や見た目への意識も変化し、「加齢による身体変化へのケア」としての整形外科も注目されています。こうしたニーズの広がりを受け、整形外科は「地域の運動器ケア」のハブとして、従来よりもはるかに包括的な役割を担い始めています。

●医療技術の進歩と患者ニーズの深化:

こうした多様なニーズを支えているのは、医療技術の進歩です。耐久性の高い人工関節の研究開発をはじめ、ロボット支援手術やナビゲーションシステム、再生医療というように、整形外科は技術革新の恩恵を大きく受けている分野のひとつ、と言って良いでしょう。また、医療現場では「個別化」が進み、画一的な治療ではなく、患者さんお一人おひとりに合わせたオーダーメイドの治療が標準となりつつあります。ともない術後のリハビリをはじめ、生活指導を含む治療後の質への注目も高まっていますので、リハビリ施設の充実度やサポート体制はクリニック選びの重要な要素になってきています。質での差別化が進むとともに、地域ニーズの把握や専門性の打ち出し、医療技術の導入だけでなく、患者さんとの継続的な関係性を育てる視点がより重要になってきています。

開業には立地選定から内装整備、必要機器購入などをすべてゼロから行う「新規開業」のほか、既存の患者基盤や地域での信頼を受け継ぎ、必要機器も譲渡資産として引き継ぐ「継承開業」という選択肢があります。リスクの低い開業手段として昨今注目を集め、地域医療の継続と発展に大きな意味をもつ手段です。

メディカルプラスは創業以来一貫してクリニックの継承開業を支援しております。ぜひ、継承というスタイルでの開業も視野に入れながら、より納得のいくキャリア選択をしていただければと思います。ご関心をひかれた先生は、ぜひお気軽にご相談ください。