小児科の医院開業動向

小児科は、受診するのは子ども、意思決定するのは保護者という特性を持ち、診療スタイルや運営設計には独自の工夫が求められる診療科です。発熱や感染症などの急性疾患から、予防接種・健診、アレルギーや発達支援まで、子どもの成長を見守る医療ニーズに幅広く応える役割を担っています。少子化が進むなかでも、「近くに小児科があること」への地域の期待は根強く、医療機関としての存在価値は今も高いと言えるでしょう。本記事では、小児科開業の現在地を、最新データとあわせてお伝えします。

小児科の譲渡案件一覧をみる

小児科の譲渡案件一覧をみる1. 小児科の開業トレンド

●診療内容の変遷について

小児科はかつて、入院機能や当直体制が求められる病院ベースの診療が主流で、個人開業との親和性は高くありませんでした。しかし、少子化の進行と医療提供体制の再編により、小児入院病床の集約化が進み、軽症急性疾患や予防接種を担う「外来小児医療」の重要性が高まったことで、1990年代以降、無床型の小児科クリニックが徐々に広がり始めます。とくに都市部では、予防接種・乳幼児健診・感染症外来などを中心に、無床・1診体制・予約制を基本とする診療スタイルが定着。現在では、子育て世帯のニーズに寄り添う地域の「かかりつけ医」としてのクリニック開業が、現実的なキャリア選択肢のひとつとして確立されていきました。

近年では、ワクチンスケジュールの複雑化や感染症対応の高度化に加え、発達支援・食物アレルギー・夜尿症など、継続的なフォローを要する診療テーマが増加。こうした流れのなかで、小児科クリニックには、診療スキルだけでなく、時間帯予約や動線分離、スタッフ体制を含めた“診療設計力”が求められる時代に移行しています。さらに働く親世代の増加に伴い、Web予約・LINE通知・オンライン問診といったデジタルツールの導入も進展。子育て世帯の生活導線と調和した「通いやすさ」や「相談のしやすさ」を設計できるかどうかが、現代の小児科開業の大きな分岐点になりつつあります。

●小児科の特徴

小児科は、診療の主体が「子ども」であり、意思決定が「保護者」という、他科とは異なる二重構造のコミュニケーションが求められる診療科です。症状の訴えがあいまいな乳幼児に対して、限られた時間で適切な問診・診察・説明を行う力が求められ、診療密度の高さと集中力が問われる現場といえるでしょう。対象となる症状も幅広く、発熱・咳などの急性疾患、予防接種、発達支援、アレルギー対応、夜尿症など、短期対応と長期フォローが混在します。年齢や発達段階に応じたアプローチが求められる点も、小児科ならではの特徴です。

また、小児科は「生活の中の医療」として家族との関係性が深くなりやすく、地域に根ざしたクリニック運営と相性が良い科目です。子育ての伴走者として寄り添えることは、小児科開業の大きな魅力と言えるでしょう。さらに、保護者世代はWebや口コミへの感度が高く、来院前の情報収集が重視されやすい傾向があります。医師の人柄や方針、院内の雰囲気が伝わる情報設計は、初診までのハードルを下げるポイントと言えるでしょう。医療スキルとともに、「安心できる空間と導線の設計力が問われる診療科」でもあります。

2. 小児科を標ぼうする診療所数の推移

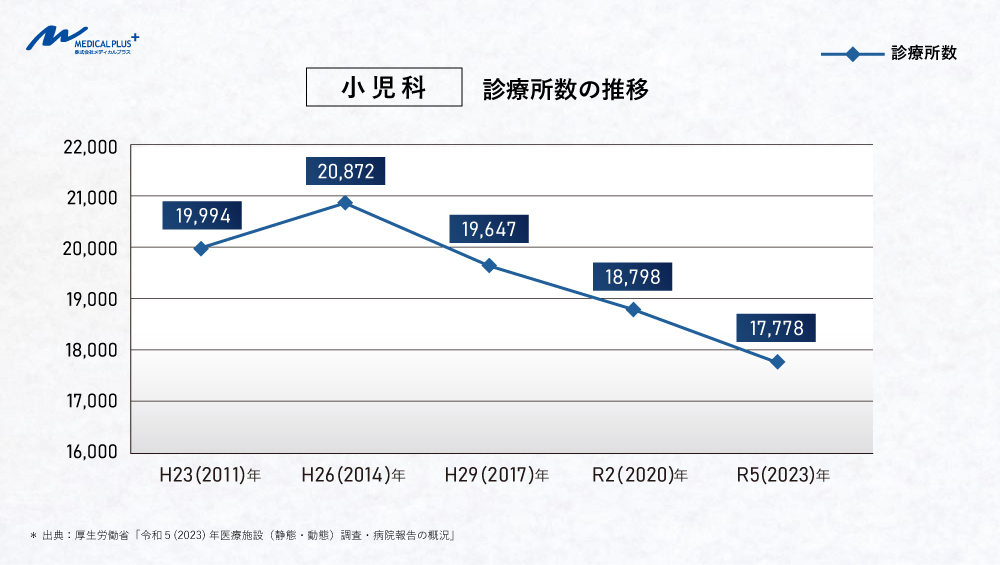

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、小児科を標ぼうする診療所数は17,778施設で、全国104,894施設のうち**約17.0%**を占めています。この推移を見ると、平成23(2011)年の19,994施設から、令和5(2023)年には2,216施設の減少となっており、小児科クリニックの数は緩やかな減少傾向にあります(下図参照)。

背景には、少子化による受診人口の減少や、エリアによっては過剰供給が是正されつつある現実があります。他科が軒並み横ばい〜増加を見せる中で、小児科のみが継続的に減少している状況は、開業環境の変化を象徴していると言えるでしょう。

それでもなお、実は小児科は全国39科目中で2番目に多い診療所数を有しており、少子化が進む中にあっても、地域からの確かなニーズに支えられていることが分かります。小児科は「徒歩圏にあってほしい診療科」の代表格でもあり、乳幼児を抱えた家族にとって、近くに相談できる小児科があることは、生活インフラの一部とも言える存在です。たとえ全体の施設数が減少していても、「その地域に必要な1一院を届ける・維持する意義」はむしろ高まっているとも言えるでしょう。今後の開業戦略では、地域の子ども人口・既存クリニック数・家庭のニーズを丁寧に読み解きながら、選ばれる存在としての設計力がますます重要になっていくと考えられます。

3. 小児科の医師数の推移

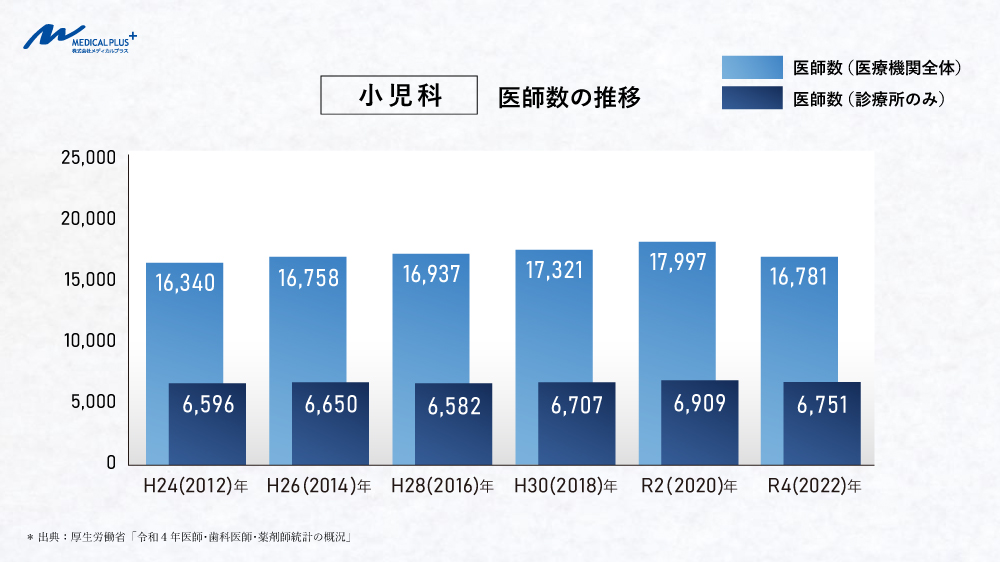

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国の小児科医数は16,781名で、そのうち診療所に従事する医師数は6,751名(全体の約40.2%)となっています。この10年間の推移を見ると、小児科医全体の数は平成24(2012)年の16,340名から令和2(2020)年の17,997名まで緩やかに増加し、その後令和4(2022)年には16,781名へとやや減少しています(下図参照)。

一方で、診療所に従事する小児科医数は、ほぼ横ばいで推移しています。診療所数が減少傾向にある一方で、診療所勤務医の数は大きく減っていないことから、1施設あたりの医師数が微増している可能性や、非常勤・複数医師体制など柔軟な勤務形態が広がっている可能性も考えられます。開業環境の変化に伴い、常勤+非常勤の組み合わせや、曜日限定の外来対応といった、柔軟な運営スタイルの選択肢も増えてきており、今後の小児科開業ではこうした多様な勤務形態に対応できる体制設計もひとつの視点となるでしょう。

4. 小児科の開業資金

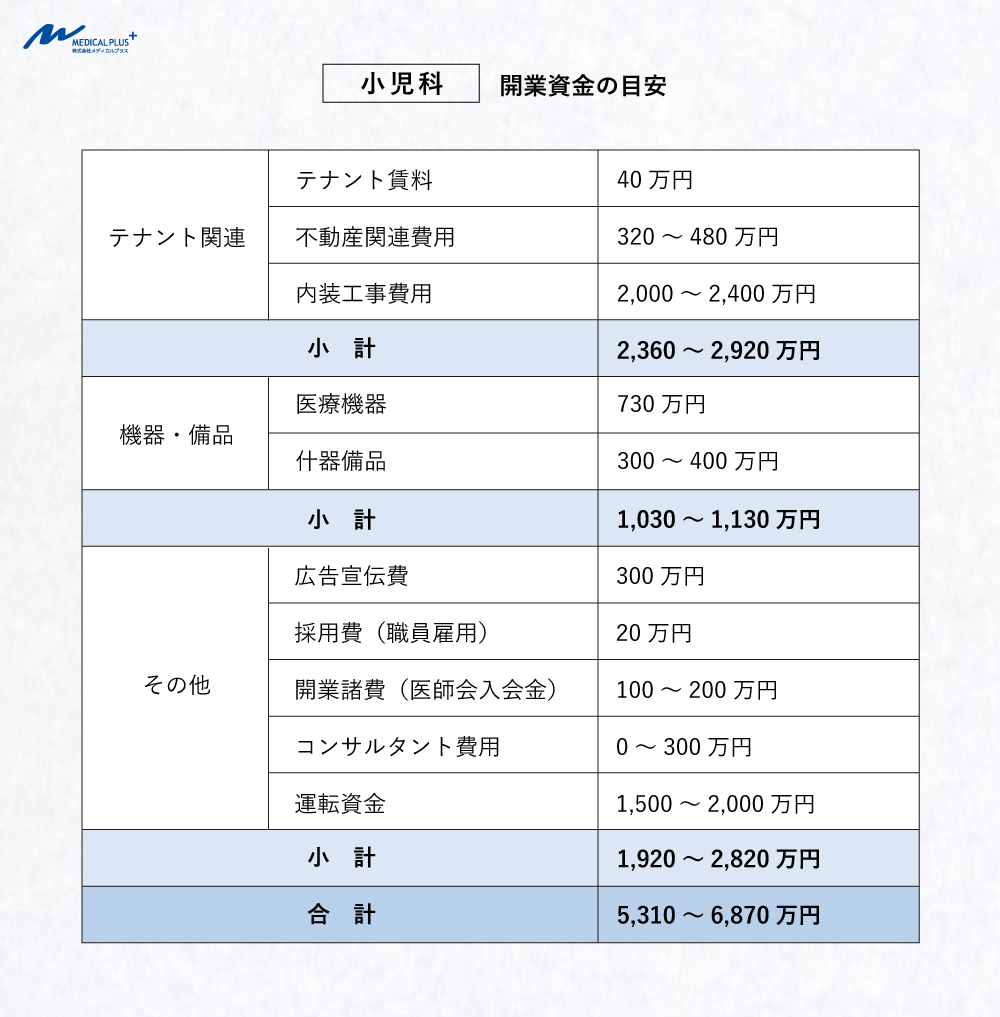

一般的な開業ケースを「保険外来の診療」「手術しない」「テナント開業」と定義して計算した場合、下記のようになります。

●物件賃料:

小児科クリニックとして最低限30~45坪程度坪程度必要を考えられ、一般診療のみとした場合、待合室や診察室、専門的な処置スペースを含めて40坪前後が必要と仮定した場合、坪単価を1万円とすると、40万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金240~400万円、礼金40万円、仲介手数料40万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積40坪の場合は2,000~2,400万円と試算出来ます。

●医療機器:

血液検査機器、吸入器、全自動身長体重計、滅菌機、電子カルテ、AEDなどを合算すると約730万円程度と試算出来ます。

●什器備品:

300~400万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

300万円

●採用費(職員雇用):

20万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

5. 小児科の開業成功のポイント

①. 差別化

小児科は、発熱や感染症の診療から、予防接種、健診、アレルギー、発達支援まで、幅広いニーズに応える診療科です。受診の判断をするのはお子さん本人ではなく保護者の方であるため、「ここに相談してみよう」と思っていただけるかどうかが、開業後の集患や継続来院に大きく影響します。だからこそ、地域のご家庭がどのような医療を求めているかを丁寧に見極め、クリニックとしての方向性をしっかり設計しておくことが、差別化につながります。

●対応する診療テーマを明確に伝える:

診るべき対象が広いからこそ、「どんな相談ができるクリニックなのか」をきちんと示すことが、選ばれるきっかけになります。たとえば、アレルギー検査や食物負荷試験に対応していることを案内に盛り込む、また夜尿症やチックなど保護者が迷いやすいテーマにも対応していることをあらかじめ伝えておくなど、どんな場面で頼れるクリニックなのかを言葉にしておくことが、安心感につながります。

●通いやすい気配りを:

共働き世帯が増えている今、働くご家族のリズムを考慮した運営体制は差別化になります。お子様の体調が急変しやすいことや、日中に時間を取りづらいご家庭が多いことをふまえると、「通いやすさ」そのものが選ばれる理由になるのです。たとえば、土曜の診療枠や夕方の診察時間の確保、Web予約やLINEでのリマインド機能の導入など、クリニックの運営設計でできることは意外と多くあります。こうした仕組みが整っているだけで、「いざというとき頼れる」「スムーズに通える」と感じていただけるクリニックになります。

●「どんな先生なのか」が伝わる情報設計:

小児科は、初診までにさまざまな不安や迷いを抱えやすい診療科です。保護者の方が安心して足を運べるようにするには、事前に「この先生なら相談できそう」と感じてもらえる工夫が欠かせません。たとえば、ホームページでは診療方針だけでなく、医師の人柄や子育てへの考えが自然に伝わるような紹介文やメッセージを掲載しておく。スタッフの雰囲気が伝わる写真を活用する。こうした小さな配慮の積み重ねが、来院の決め手になることも少なくありません。

②. 物件の選択肢

お子さんの体調が急に変化することは珍しくありません。保護者の方にとっては「すぐに診てもらえる場所が近くにあるかどうか」が、そのまま日常生活の安心感につながります。特に小児科は、熱や咳といった日常的な症状での受診が多く、生活圏の中で自然に通える距離感が求められる診療科といえるでしょう。

●生活導線に組み込める立地か:

小児科クリニックは、「どこにあるか」よりも「どう通えるか」が大切です。保育園や幼稚園、小学校などからのアクセスが良いことや、日常の買い物や送迎のついでに立ち寄れる位置にあることが、初診・再診ともに来院のしやすさにつながります。駅近・商業施設内・幹線道路沿いといった物件は、生活の延長で受診したいというご家庭のニーズと合致しやすく、集患面でも有利といえるでしょう。また、ベビーカー利用や兄弟連れでの受診も想定されるため、駐車場・駐輪場の有無や段差のない出入口、待合スペースの広さなども、アクセス性を左右する重要な要素となります。

●診療スタイルと立地の相性を考える:

小児科では、基本的には保険診療が中心となりますが、健診や予防接種を分離した時間帯で実施したり、アレルギー検査や発達支援の相談を定期的に行ったりと、診療スタイルの工夫に応じて必要な広さや空間設計の柔軟性も変わってきます。とくに感染症対策を意識する今、発熱外来と定期受診を分ける導線設計が可能かどうかも、物件選びのひとつの視点になっています。限られた空間でも、受付から待合、診察室への流れが分かりやすく、混雑や不安を感じさせない構造になっているかが、来院時の印象を大きく左右します。小児科開業においては、「目立つ場所かどうか」以上に、保護者とお子さんの目線に立って「来院のしやすさを丁寧に設計できるかどうか」が、長く選ばれるクリニックづくりにつながります。

③. 集患マーケティング

小児科は、発熱や感染症といった突発的な症状での受診から、予防接種や健診、継続的なアレルギー管理、発達相談まで、短期対応と長期フォローが混在する診療科です。だからこそ、「どんなときに、どんな理由で選ばれるのか」をあらかじめ想定し、保護者の行動や気持ちに寄り添った接点づくりを設計しておくことが、集患の安定性を左右します。

●Webサイトの印象を安心できるものに:

小児科を初めて受診される保護者の多くは、来院前にホームページを確認します。とくに発熱や咳など急な症状で受診先を探すときには、「どんな先生なのか」「子どもにやさしく接してくれそうか」といった感覚的な印象が、最初の判断材料になることが予想されます。そのため、診療内容や対応疾患に加えて、院内の雰囲気やスタッフの様子、予約方法、アクセス、診療時間などが一目で伝わる構成が大切です。さらに、医師の人柄や子育てに対する考えが感じられるような紹介文や写真があると、相談先としての安心感につながります。小児科のホームページは、単なる情報発信ではなく、「ここに子どもを連れて行って大丈夫そう」と思ってもらうための信頼づくりのスタート地点として、丁寧につくり込んでいくと良いでしょう。

●Googleマップのクチコミは「来院前の判断材料」:

Googleマップに院内画像を掲載する、診療日・休診日・診療時間を更新することは、いまや多くのクリニックが行っています。また評価やクチコミは、小児科にとって来院前の情報源であり、共感の場でもあります。特に接遇に関しての口コミは注目され、「診察が丁寧だった」「予防接種で泣かずに済んだ」「受付の方がやさしかった」といった、ちょっとしたコメントが同じ目線で不安を抱える保護者の背中を押す材料になります。広告的な内容ではなく、日常のやり取りのなかで自然と信頼が育つような診療体験の積み重ねが、結果的にクチコミの質を高めますので、普段からスタッフ・患者さん問わず、気持ちのよいコミュニケーションをとり、明るい雰囲気の満ちた院内になるようにしていきましょう。

●インターネットでの「探され方」に合わせた情報整理と発信:

検索行動において、小児科は「クリニック名」よりも「地域名+症状名」「〇歳 予防接種」「子ども 咳 土曜診療」といった、具体的な目的をもった検索が多い診療科です。そのため、対応している年齢・症状・診療内容が検索に引っかかるようにページ設計を行うことが重要です。開業前からHP制作会社やWebパートナーと連携し、GoogleビジネスプロフィールやSNSとの整合性を保った発信体制をつくっておくことが、集患力に繋がります。

●不安を取り除き「この診療所がいい」を引き出す導線:

小児科は、一度診てもらって終わりではなく、何度も通いながら信頼を育てていく診療科です。予防接種のスケジュール管理や、再診予約のしやすさ、LINEでのリマインド配信など、通いやすさを支える仕組みが整っていることは、診療内容と同じくらい保護者の安心材料になります。また、ブログやSNSなどで日々の様子や先生の考えを発信することも有効です。「安心して相談できる存在」と思ってもらえる距離感をつくることも、小児科ならではの広報設計と言えるでしょう。

6. 小児科の開業動向のまとめ

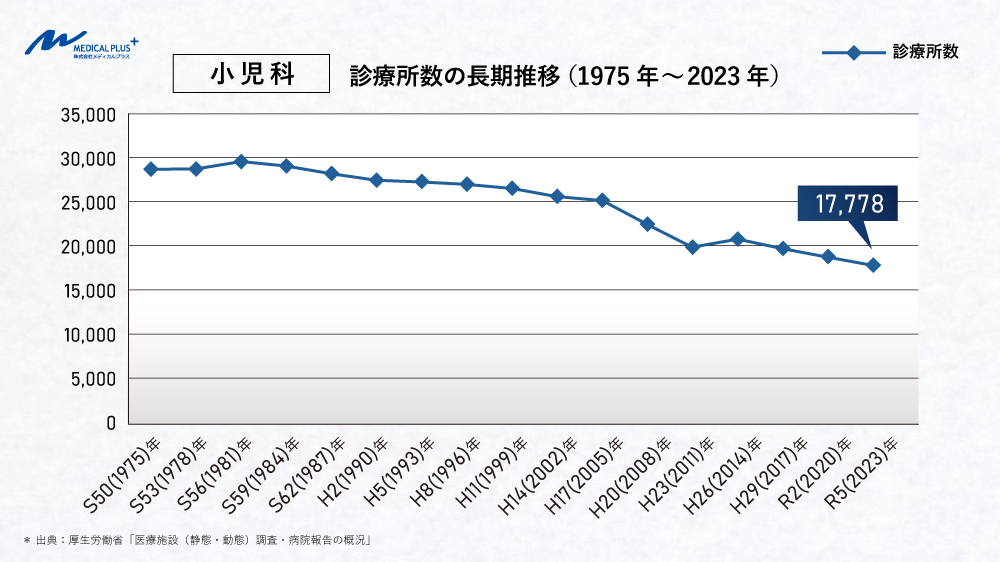

下のグラフは、小児科を標ぼうする診療所数の推移を昭和50(1975)年から令和5(2023)年まで示したものです。1980年代まではおおむね横ばいで推移していましたが、1990年代以降は徐々に減少傾向となり、2005年を境に減少幅が大きくなっていることが見て取れます。少子化の進行や小児科医の勤務環境の変化などが背景にあると考えられ、現在もなお緩やかな減少傾向が続いています。

一方で、小児科は診療所数で全国39科目中2番目に多く、依然として地域にとって不可欠な存在であり続けています。発熱や咳などの一次的な症状から、予防接種、健診、アレルギー、発達相談といった継続支援まで、幅広い医療ニーズに応える「子育て医療の入り口」としての役割は、今なお高い価値を持っていると言えるでしょう。

●変わりゆく家庭像と、より複雑化するニーズ

現代の小児医療は、単に病気を診るだけでなく、多様化する家庭像や子育て環境に寄り添う医療が求められています。共働き世帯の増加に伴い、診療時間や通いやすさに対する期待は高まり、また保護者の情報感度の高さから、診療の丁寧さや信頼性、さらには院内の雰囲気までもが選ばれる理由となります。さらに、アレルギー疾患、食物負荷試験、発達障害、夜尿症など、保護者が判断に迷いやすいテーマへの対応も、クリニックにとって重要な役割になってきています。

●信頼を支えるのは「仕組みと伝え方」

こうした中で、「どんなときに、どんな相談ができる場所か」を丁寧に設計・発信していくことが、これからの小児科開業の成否を左右します。ホームページやGoogleマップの情報設計、通いやすい運営体制の整備、スタッフの接遇、クリニック全体の雰囲気づくり――すべてが、保護者に「ここなら相談できる」と思ってもらえる診療体験を形づくります。

●開業スタイルに「継承」という選択肢を

開業には、物件選定から設備整備、スタッフ採用までをゼロから立ち上げる「新規開業」に加え、既存クリニックの診療体制・患者基盤を引き継ぐ「継承開業」という選択肢もあります。とくに近年は、地域に根差した実績を活かしながら、初期投資とリスクを抑えてスムーズにスタートできる継承型の開業が注目されています。

メディカルプラスは創業以来一貫してクリニックの継承開業を支援しております。ぜひ、継承というスタイルでの開業も視野に入れながら、先生の求める開業の形を目指していただければと思います。継承開業にご関心のある先生は、どうぞお気軽にご相談ください。