泌尿器科の医院開業動向

泌尿器科は、「夜間のトイレが増えた(夜間頻尿)」「急な腰や下腹部の痛み(尿路結石)」といった日常の不調から、前立腺疾患や排尿機能障害、尿路感染症までをカバーします。加齢や生活習慣と密接に関わる領域だけに、地域で“まず相談できる専門科”としての役割はますます重要になっています。本記事では、泌尿器科における開業動向と今後の展望をデータを交えて解説します。

泌尿器科の譲渡案件一覧をみる

泌尿器科の譲渡案件一覧をみる1. 泌尿器科の開業トレンド

診療内容の変遷について

泌尿器科は本来、腎・尿管・膀胱・前立腺といった臓器の手術や透析管理など、病院ベースの診療を中心に発展してきました。入院や全身麻酔を前提とする症例が多く、かつてはクリニック開業との親和性は高くありませんでした。

しかし1980年代以降、前立腺肥大症や排尿障害、結石症、尿路感染症といった外来管理が可能な疾患が増えたことで、地域クリニックで担える領域が明確になってきました。2000年代以降は、高齢化の進展に伴い排尿トラブルが増加。膀胱鏡や超音波診断装置など比較的導入しやすい機器の普及も相まって、日常的に通院できる「外来泌尿器科」の存在感が高まっています。こうした変遷を経て、泌尿器科は「病院の専門科」から「生活の質を支える外来診療」へと裾野を広げました。高齢者医療に直結するニーズを背景に、地域で安定した役割を果たせる診療科として、開業は現実的なキャリア選択肢となっています。クリニックM&Aの現場でも、標榜するクリニックは少なく継承案件としても希少ですが、泌尿器科は高齢化社会を背景に安定したニーズを持つ科目として注目されており、開業・継承いずれの選択肢においても十分に将来性が見込めます。

泌尿器科の特徴

泌尿器科クリニックの特徴は、外来ベースで安定した診療を継続できる点にあります。高齢化に伴い排尿障害や前立腺疾患の患者さんが増えており、定期的な通院が前提となるケースが多いため、地域に根差した長期的な関係性を築きやすい診療科です。

一般的な患者層は高齢男性が中心ですが、若年層では結石症、女性では尿路感染症や排尿トラブルといったニーズも一定数存在します。こうしたデリケートな悩みは病院受診にためらいを感じることも多く、地域のクリニックで専門的な診断・診療を受けられる場を提供することは、大きな地域貢献となります。さらに、診療方針の自由度が高い点も泌尿器科開業の魅力です。排尿機能障害に特化する、結石外来を打ち出す、女性泌尿器を強化するなど、専門性を打ち出しやすく、先生ご自身の志向を開業に反映できる科目です。実際に開業されている先生からも、「専門性を打ち出すことがやりがいにつながっている」との声も聞かれます。

2 泌尿器科を標ぼうする診療所数の推移

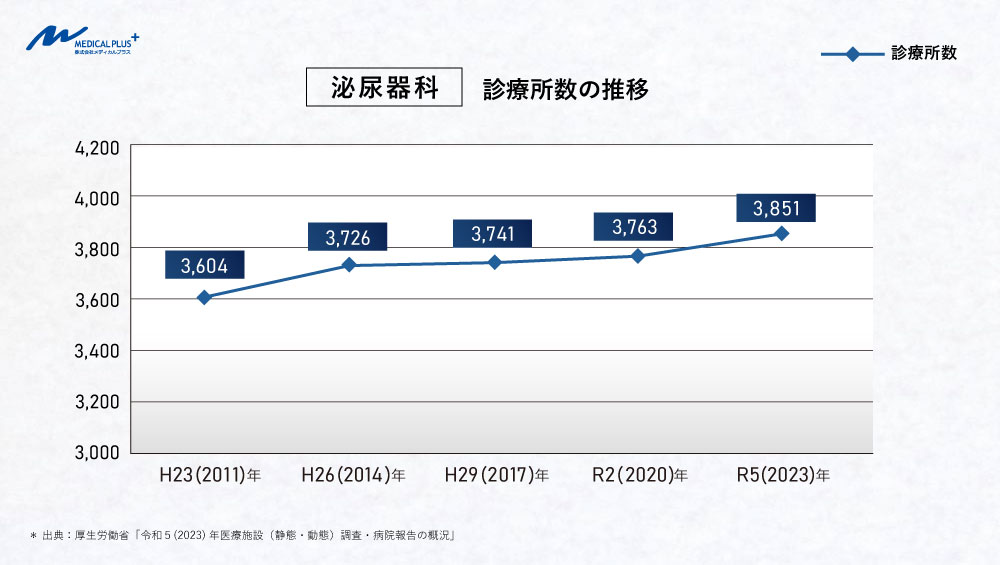

厚生労働省「令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、泌尿器科を標ぼうする診療所数は 3,851施設で、全国104,894施設のうち 約3.7% を占めています。推移をみると、平成23(2011)年の3,604施設から令和5(2023)年の3,851施設まで、12年間で247施設の増加となっており、大幅な伸びではないものの近年に関しては一貫して着実な増加傾向にあることが分かります(下図参照)。

泌尿器科クリニックは、ここ10年の流れとしては堅調に増え続けています。その背景には、前項でも述べたとおり高齢化に伴う排尿障害や前立腺疾患の増加があり、外来ベースの安定した需要が開業を後押ししていることがうかがえ、他の診療科で横ばい・減少が見られるなかでは注目すべき点と言えます。今後もそういった患者ニーズを背景に、都市部では競合の差別化・また地方では未充足需要の掘り起こしが、開業戦略に大きくかかわる要素ともなるでしょう。

なお、全国47都道府県におけるクリニック数では、泌尿器科は39科目中17番目に多い状況です。また、全国47都道府県における人口10万人単位に対するクリニック数でも、泌尿器科は39科目中17番目に多い2.98件です。

3.泌尿器科の医師数と推移

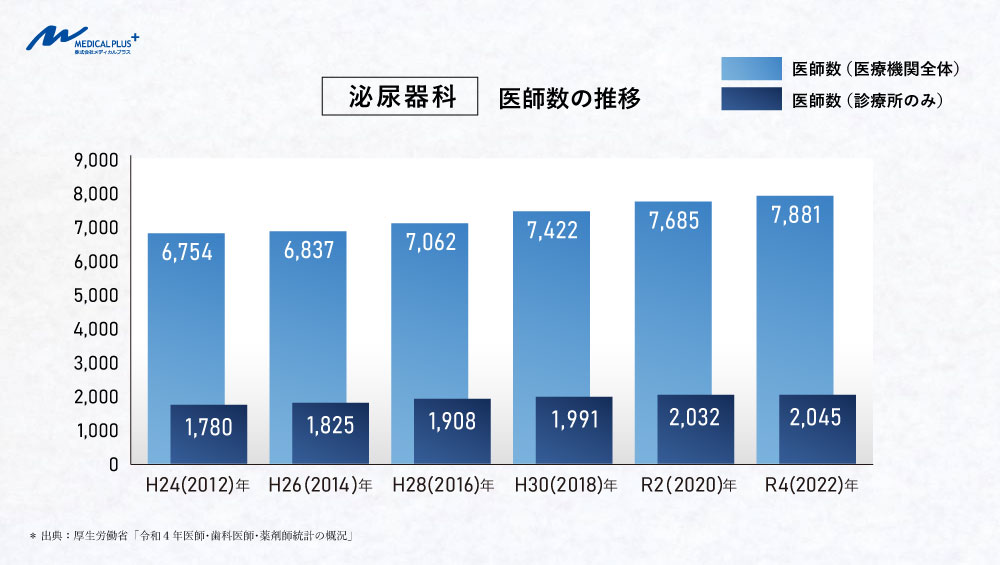

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国の医療施設に従事する医師数は327,444名、このうち泌尿器科医は 7,881名 で、全体の 約2.4% を占めています。泌尿器科医の総数は、平成24(2012)年時点の6,754名から10年間で1,127名増加しており、堅調な増加傾向が続いていることが分かります。

一方で、診療所に従事する泌尿器科医に絞って数を見ると、平成24(2012)年の1,780名から令和4(2022)年の2,045名へと265名の増加となっています。病院勤務が中心の科目であることに変わりはありませんが、診療所での勤務や開業を選択する泌尿器科医が少しずつ増えてきていることがうかがえます。

このように泌尿器科医は総数として堅調に増加しており、その一部が診療所にシフトしている様子が確認できます。高齢化に伴う外来ニーズの増加もあり、勤務医から開業医へとキャリアを移す環境が徐々に整ってきていることが考えられます。今後も外来管理を中心とした診療需要が拡大する中で、身近な医療である「診療所」における泌尿器科医の果たす役割は重要になってくると考えられます。

4. 泌尿器科の開業資金

一般的な開業ケースを「保険外来の診療」「手術しない」「テナント開業」ケースと定義して計算した場合、下記のようになります。

●物件賃料:

泌尿器科クリニックの最低限必要な坪数は、一般診療のみとすると、待合室や診察室、専門的な処置スペースを含めて40坪前後が必要と仮定、坪単価を1万円とすると、40万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金240~400万円、礼金40万円、仲介手数料40万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積40坪の場合は2,000~2,400万円と試算出来ます。

●医療機器:

診察用ベッド、内診台、X線撮影装置、DICOM画像を見られる高精細モニターとPACS、超音波診断装置、膀胱ファイバースコープ、電子カルテ等とすると、3,000万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●手術対応:

手術室設備、手術機器として3,000万円~試算

5. 泌尿器科の開業成功のポイント

➀. 差別化

泌尿器科は、排尿機能のトラブルを中心に、加齢や生活習慣に伴って現れる多様な症状を診ることができる診療科です。健診で異常を指摘された際の精査や、女性の排尿障害の相談まで、日常生活に直結する課題を幅広くカバーします。開業にあたっては「何でも診る」ことが前提になりがちですが、その中で自らの専門性を明確に打ち出すことが、患者さんにとっての分かりやすい選択理由になります。

●差別化戦略:専門領域を明確にする:

「前立腺疾患に注力」「結石外来を強調」「女性泌尿器に対応」といったように、地域ニーズと自身の強みを組み合わせることで「このクリニックに相談したい」という理由を生み出していきましょう。

●プライバシーを意識した設備・導線設計:

泌尿器科ではプライバシーに配慮する姿勢が何より大切です。受付から診察室、検査室までの導線を工夫し、周囲を気にせず受診できる環境を整えることが信頼につながります。膀胱鏡や超音波など必須の検査機器を備えつつ、安心して検査や処置を受けられる空間設計が差別化ポイントになりますので、存分にこだわることをおすすめいたします。

●相談しやすい雰囲気づくり:

泌尿器科はその特性上、「症状があっても受診をためらう」患者さんの多い科目になります。待合室の雰囲気、スタッフの対応、診療案内の分かりやすさが初診のハードルを下げ、継続的な通院につながります。接遇で患者さんに寄り添う姿勢を打ち出すことは大変重要で、スタッフの採用・研修時からその姿勢を大切にしたい旨を伝えていってください。

②. 物件の選択肢

泌尿器科では検査・処置が一定数想定されます。そのため40坪前後の広さを確保できる、ゆとりあるテナントが望ましいとされます。診療の性質上、プライバシーに配慮した動線設計を行えることに鑑み、器機を設置しても窮屈さや閉塞感が極力少なくなることを意識して選定しましょう。

●アクセス性を意識した立地:

高齢患者さんが多いため、駅近や駐車場完備など通いやすさを担保することも大切です。定期通院を前提とする診療科だからこそ、「通いやすい場所であること」自体が集患力につながります。

●検査導線を意識した空間設計:

膀胱鏡や超音波検査、尿流量測定といった検査を行うため、診察室と検査室をスムーズに移動できる間取りが望まれます。加えて、検査中も周囲を気にせず過ごせるよう、プライバシーを確保した空間が信頼感を高めます。

③. 集患マーケティング

昨今、殆どの方がオンラインで情報収集をする時代と言っても過言ではありません。泌尿器科は「もしかすると泌尿器科で診療した方がいい気がするが、それで本当に良いだろうか」という、とりあえず当てはまる症状から検索を始める患者さんが多い科目といえます。だからこそ、「こういう悩みは泌尿器科に相談できます」 と明確に示すことが集患の出発点となります。

●WebとGoogleマップの活用:

診療内容を分かりやすく掲げるのはもちろん、症状やQ&A形式で「泌尿器科で扱えること」を示すことで、受診を迷う患者さんに来院を後押しできます。Googleビジネスプロフィールの整備も必須です。

●検索対策(SEO・MEO)には症状ワードを:

「頻尿 夜間」「前立腺肥大 病院」「結石 クリニック」など、症状や悩みに直結する検索語を意識し、地域名と組み合わせた情報発信を行うことで、潜在患者に届きやすくなります。

●患者層ごとに異なる接点づくり:

高齢者層には地域の内科や健診センターとの連携、働き盛り世代にはWeb広告や情報発信、女性泌尿器領域では婦人科や自治体の相談窓口との連携が有効です。対象層に応じた接点づくりが、安定した患者基盤につながります。

6. 泌尿器科の開業動向のまとめ

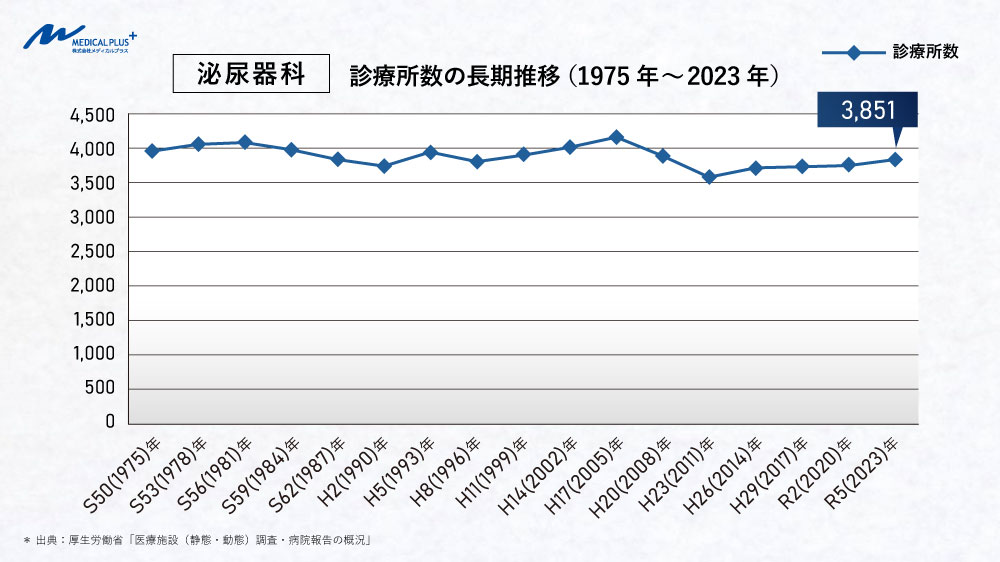

1975年から2022年にかけて泌尿器科クリニック数の推移を振り返ると、昭和50(1975)年の3,975施設から令和4(2022)年には3,851施設と、この約50年で横ばい〜微減の傾向が見られます。内科や整形外科のように右肩上がりで拡大してきた診療科と比べると、やや特殊な動きとなっています。

横ばいの背景には、泌尿器科医の多くが長らく病院勤務を中心にキャリアを築いてきたため、開業に踏み切る医師の数が相対的に少なかったことが影響していると考えられます。また医師の高齢化による開業医の勇退が新規開業を上回ったと思われる時期もあり、統計上は減少局面が見られたものと推察されます。そして近年は、高齢化に伴う需要増加や検査機器の普及、そして勤務医からのキャリアシフトが現実的になってきたこともあり、再び緩やかな増加傾向が確認できます。新規開業希望の先生にとってはこの局面が一つのチャンスになり得るとも考えられます。

さらに継承開業をご検討中の先生には「継承案件のタイミングをどう捉えるか」が重要なポイントとなるでしょう。近年ではこの、後継者不在の医院を引き継ぐ「継承開業」が注目を集めています。継承開業は、すでに確立された患者さんの基盤やスタッフ・機材を承継できるため、初期リスクを抑えて開業できる点が大きな利点です。また経営数値が見えている状態からスタートできるため、初月から安定収益を得ながら自身の描く医療に邁進しやすい環境が整います。さらに単に低リスクというだけでなく、地域医療を途切れさせず次世代へとつなぐ社会的意義がある点も、先生方・地域の両方にとって重要な魅力の一つといえるでしょう。

メディカルプラスでは、泌尿器科を含む各診療科で継承開業のご支援を行っています。泌尿器科の案件は科目全体の数自体が少なく、また非公開で募集されるケースもございます。そのため継承開業にご関心のある先生にあらかじめご相談いただくことで、案件が出てきた際に迅速にご案内すること可能です。先生が「どんな診療を展開したいか」という想いを整理する段階から、私たちはご一緒いたしますので、継承開業に少しでもご関心のある先生はぜひお気軽にご相談ください。