継承開業のメリット・デメリットとは? ~失敗しないための検討ポイント~

INDEX

こんにちは、メディカルプラスです。ゼロから開業する「新規開業」に加えて、既存クリニックを引き継ぐ「継承開業」という選択肢が、近年ますます注目されるようになっています。私たちにも、継承開業を検討する先生方からのお問い合わせが、年々増えてきました。患者さんやスタッフ、内装や医療機器など、関係性と資産ごと受け継ぐかたちでスタートできる継承開業は、経営の現実に向き合う医師にとって、ますます現実的な選択肢となっています。

本コラムでは、そんな継承開業にあらためて焦点を当て、メリット・デメリットの両面をわかりやすく整理しました。すでにご関心をお持ちの先生にとって、判断の一助となる情報をお届けできれば幸いです。

診療所医師の高齢化が進む現実

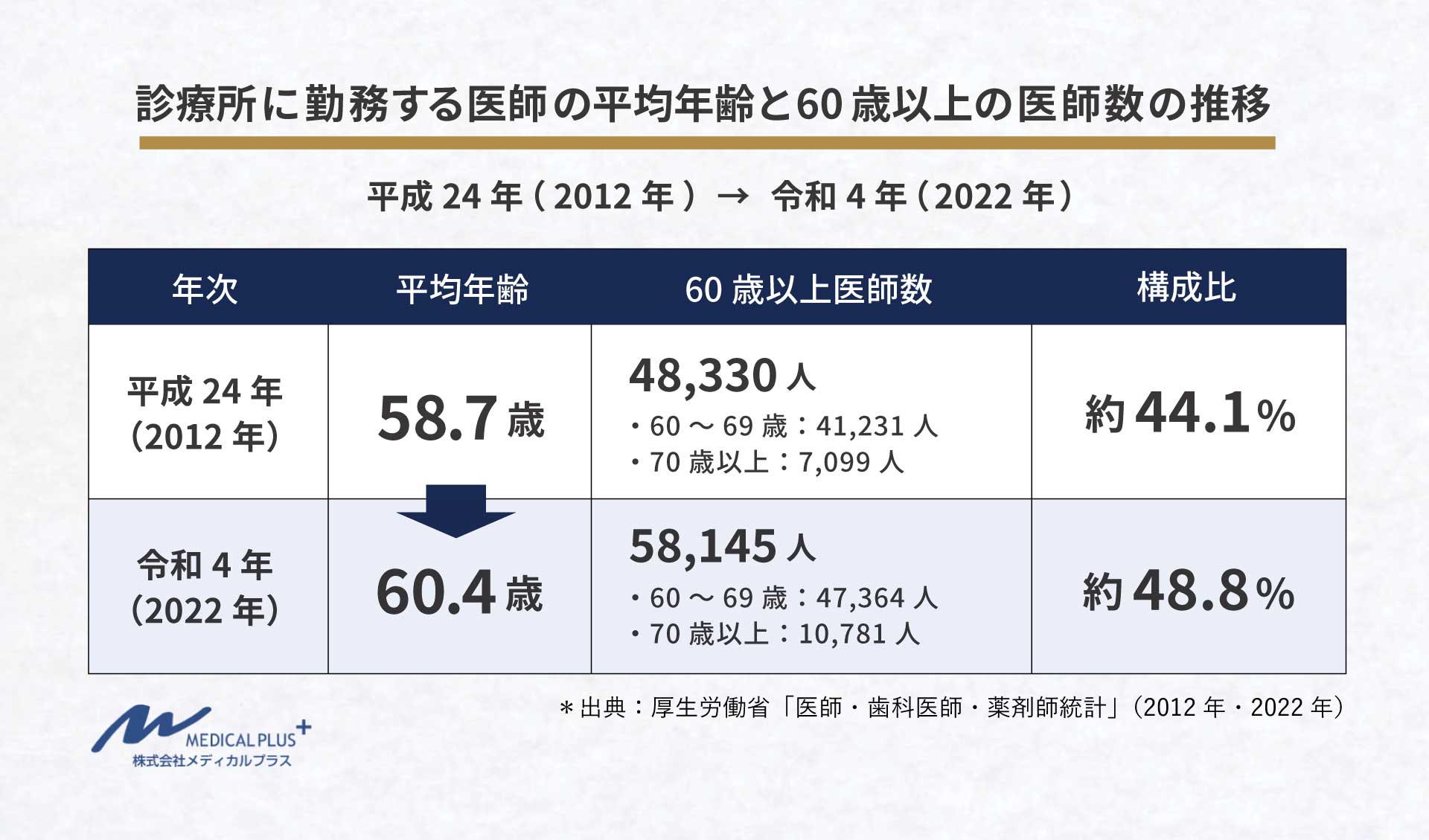

まずは継承開業のメリット・デメリットという本題に入る前に、近年の診療所に従事する医師数や平均年齢についてお話したいと思います。継承開業という選択肢が注目される背景には、「診療所における世代交代の遅れ」という大きな社会的課題があります。以下は、厚生労働省が公表している「医師・歯科医師・薬剤師統計」に基づき、平成24年(2012年)から令和4年(2022年)までの10年間における、診療所勤務医師の平均年齢と60歳以上の医師数の推移をまとめたものです。

※出典:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」

※出典:厚生労働省「平成24(2012)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」

この10年で、診療所に従事する医師の平均年齢は1.7歳上昇。60歳以上の医師が占める割合は約44%からほぼ半数に近づく水準と、厚生労働省の統計からは多くのクリニックでは世代交代が進まず、高齢のベテラン医師が現役で診療を支えている様子が見て取れます。では、なぜ世代交代が進まないのでしょうか。

医師の世代交代はなぜ進まない?

クリニックにおける世代交代が進みにくい背景には、医療業界特有の構造と、個々の事情が複雑に絡んでいます。特に開業医の場合、「引退」や「継承」といった概念が一般企業ほど明確でなく、それぞれの先生の意志や状況によって大きく異なります。以下では、世代交代が進みにくい主な理由を整理いたしました。

2-1. 医師の世代交代が進まない主な理由

●医師には「定年」の概念がない:

医師免許を保有している限り、法的には年齢制限なく診療が可能です。体力や気力が続く限り、診療を続けたいという先生も多く、「生涯現役」が当たり前という文化が根づいています。

●「自分の代で閉じる」と何となく考える先生が多い:

医院は“自分の分身”という意識が強く、「誰かに引き継ぐくらいなら、自分の代で終わらせたい」とお考えの方も少なくありません。

●事業継承のハードルが高い:

・医師の子どもや親族がいるが、継がせるのは難しい(勤務医志向、専門科の違いなど)

・子どもが医師だが、継承に消極的または意向がない

・医師の子どもや親族がいないため、後継者候補がそもそもいない

・急な体調不良やご家族の事情により、診療継続が困難になるケースもある

2-2. 閉院は先生だけの問題ではない

どの理由であれ、やむを得ず閉院に至った場合、その影響は小さくありません。通院していた患者さんは新たな医療機関を探さなければならず、特にご高齢の患者さんにとっては大きな負担になります。さらに、長年勤めてきた職員の雇用が断たれ、地域医療に空白が生じることもあります。

2-3. 「第三者に引き継ぐ」という選択肢

こうした背景から、近年では親族以外の医師に医院を譲る「第三者継承」が、選択肢として広まりつつあります。地域の医療資源を次世代に引き継ぎ、患者さんの「かかりつけ医」を守るこの方法は、社会的意義が大きく、地域医療を守ってきた医師として最後の貢献と考える院長が増えています。

次の章から、継承開業のメリットとデメリットについて説明いたします。

継承開業のメリットとは

クリニックの開業を検討する際、まず悩ましいのが「新規開業」か、それとも「継承開業」という選択です。最近では継承開業という手段もよく知られるようになり、「自分には継承開業のほうがコスト面や集患面で合っているのでは」と感じている先生から、弊社にお問い合わせをいただくケースが増加しています。やはり、「本当に自分にとってプラスなのか?」という点で迷われることが多いのだと思います。

ここではそんな先生に向けて、継承開業がもたらす数ある利点の中から、特に重要な「時間的メリット」と「金銭的メリット」に分け、なお、実際にはこの2つのメリットは密接に関係しており、準備や集患にかかる「時間の短縮」が、そのまま「コスト削減」につながっているケースも少なくありません。では具体的にご紹介します。

3-1. 集患や準備にかかる「時間的ロス」を大幅に削減できる

継承開業では、内装や医療機器、什器備品などを譲渡資産として引き継ぎ、そのまま活用できることが多く、新規開業のような長期間にわたる準備期間が不要です。開業までの時間的なロスが少ないのはもちろんのこと、すでに地域で信頼を得ている職員をそのまま引き継げるため、開業後すぐに戦力として動いてもらえる点も大きな強みです。また中でも「集患」に関する時間的な優位性は大きく、新規開業の場合、ゼロからの認知拡大や集患施策(SNS、チラシ、紹介など)に多くの時間と労力を要します。一方、継承開業では既存の患者さんを前院長から引き継ぐことで、スタート時点から一定の来院数を確保することが可能です。引継ぎ期間中に前院長の協力を得ながら患者さんへ新院長を紹介することで、患者離れを最小限に抑える工夫もできます。

3-2. 初期投資や運営コストを抑えやすく、早期の収益化が期待できる

もう一つの大きな利点は、「新規開業に比べて初期コストが圧倒的に低く抑えられる」という点です。たとえば、継承開業ではすでに整備されている設備や機器を引き継げるため、内装工事や医療機器の購入費用がほとんど発生しません。また、既存スタッフをそのまま雇用することで、採用に関する広告費や面接の手間も不要になります。

さらに、開業当初から一定の患者数が見込めるため、運営開始直後から収益を計上できる可能性も高くなります。これは新規開業と比較して極めて大きな違いであり、事業としての立ち上がりの早さにも直結します。実際、内科クリニックを例にとると、新規開業と比べて初期投資額で3,000~4,000万円、開業から3年間の損益合計で最大8,000万円程度の資金的優位性があるとも言われています。継承に際して譲渡対価が必要にはなりますが、それにより、時間と収益化のスピードを開業初日から手に入れると考えれば、大変合理的な投資判断とも言えるでしょう。

継承開業のデメリット(注意点)

継承開業には多くのメリットがある一方で、すべての先生にとって最適な選択肢とは限りません。ここでは、実際に検討される際に気をつけておきたいポイントや、事前に把握しておくべき注意点をご紹介します。「もし継承開業を選ぶとしたら、どのような点が自分にとって障害になりうるのか」を丁寧に見つめて向き合うことで、より納得感のある開業判断につなげていただければと思います。

継承開業の注意点 ~事前に知っておきたい5つのポイント

1. 案件情報が見つけにくい:

個人で理想の継承案件を探すのは難しく、非公開情報も多く存在します。

2. 手続きが複雑で分かりづらい:

クリニックM&Aには専門的な書類や契約が多く、診療をしながら一人で進めるのは困難です。ハードルが高めです。

3. 設備の老朽化リスク:

譲渡される物件によっては、内装や医療機器の更新が早期に必要になることがあります。

4. 開業エリアが限定される:

立地を自由に選べないため、「地域ありき」での検討が前提になります。

5. 既存のスタイルを変えるには時間が必要:

前院長の診療スタイルという基盤がありますので、引き継ぎながら徐々に自分のスタイルに移行させることになります。

しかしこれらの注意点は、継承開業のアドバイザーが伴走することにより、クリアする事が可能です。

プロの力でデメリットは「対策可能な課題」に変わる

継承開業には、いくつかの注意点があることをご理解いただけたと思います。しかし、こうした懸念の多くは信頼できる専門家のサポートがあれば、適切に乗り越えることができます。たとえば、個人ではアクセスしにくい非公開案件も、専門知識を持つ仲介会社をパートナーにすることで、希望条件に合う案件を効率よく探すことが可能です。また、医療法人の承継や不動産契約、雇用契約といった法務手続きが絡むクリニックM&Aにおいては、専門的な知識と経験が欠かせません。煩雑なプロセスも、信頼できるアドバイザーが伴走することで、安心して進められます。

さらに、内装や医療機器などの譲渡資産をどう評価するか、いつ入れ替えや改装を検討すべきかといった判断も、第三者の冷静な視点が加わることで、より現実的な見通しが立てやすくなります。そして何より、譲渡元の院長や既存スタッフとの関係性、地域の患者さんの信頼をどう引き継ぐかは非常に繊細なテーマです。ここを丁寧に橋渡しできる専門家の存在があるかどうかで、開業後の立ち上がりは大きく変わります。

中には「M&A」という言葉から、営利的な響きを感じて身構える方もいらっしゃるかもしれません。しかし私たちメディカルプラスは、これを「次の世代に医療を託すための前向きな手段」と捉え、先生方の理想とお気持ちを第一に支援を行っています。大切なのは、リスクを正しく知りその乗り越え方も理解しておくこと、そして必要なときに頼れるパートナーがいることです。その土台が整えば、先生の理想とする医療のかたちに、より確実に近づくことができるはずです。

無料相談実施中

メディカルプラスでは地域医療の継続と発展に貢献することを理念に掲げ、クリニック特化の継承支援を提供しております。専門性高いノウハウと、これまでの実績に基づいた豊富な成功事例をもとに継承をサポートいたします。無料相談を実施しておりますので「誰に相談すればよいかわからない」「何からはじめればよいかわからない」といったお悩みについてもぜひ【✉お問い合わせ】からお気軽にお問い合わせください。

クリニック譲渡案件と、譲受希望者条件が閲覧可能になります。また最新の譲渡案件・継承開業に関する情報をいち早くお届けするほか、資料ダウンロードが可能になります。情報収集の効率化にお役立てください。

さらに解像度を上げたい先生はこちらのお役立ち資料もご利用ください。

会員登録後、無料でダウンロードいただけます。

この記事の著者

神子 誠(かみこ まこと)

株式会社メディカルプラス コンサルティング営業本部 医院継承事業部 部長

学生時代にお客様からの感謝の言葉に触れた経験からサービス業に惹かれ、自動車メーカーで9年間のサービス業務に従事。その後メディカルプラスの理念「地域医療の継続と発展に貢献する」に共感し、2018年に入社。以来、50件以上のクリニック継承支援に携わり、お客様一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかなサポートを提供。名前の通り誠実な対応と豊富な経験が、多くのクライアントから高い評価を受けている。

人気記事

- 2025年08月15日

譲渡 譲受

譲渡 譲受MS法人とは?医療法人との違いと取引時の注意点

こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。院長先生や開業をご検討中の先生方とお話しすると、よく出てくるのが次のようなご質問です。 - 2025年08月08日

譲受

譲受一般社団法人のクリニック開設方法 ~注意点と医療法人との違い~

こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。今回は、弊社で継承支援の際に先生方と話題になることが多い「一般社団法人によるクリニック開設方法」について解説いたします。近年、「一般社団法人」という法人形態でクリニックを開設するケースが注目されており、2023年以降は一部都市部で実際の開設事例も見られ - 2024年09月20日

譲渡 譲受

譲渡 譲受最新版:進む医師の高齢化 ~開業医は何歳で引退?医師平均年齢から見る後継者問題~

こんにちは。メディカルプラスです。医師は医師免許を持っている限り生涯現役働くことができ、また自分自身で引退時期を決めることが可能な職業ですが、どのくらいの年齢がボリュームゾーンで、またどのくらいの年齢で職業人生からの引退を考えるのでしょうか。今回の記事では、高齢化が進んでいると言われている医師の平均年齢をみるとともに、クリニック後継者問題とその関連性についてみていきたいと思います。 そもそも医師

最新記事

-

譲渡 譲受

譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)時に必要な手続きについて

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。日頃より、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか悩まれている院長先生から、さまざまなご相談をいただきます。その中でも特に多いのが、「閉院を選択する場合、どのような手続きが必要なのか」というお問い合わせです。過去記事では、廃院に伴うおもな費用やその背景にある負担について、また -

譲渡 譲受

譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)には1,000万円以上かかることも ~どんな費用が必要?~

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。過去記事では、引退期を迎えた際にどのような選択肢があるのか、閉院(廃 -

譲渡 譲受

譲渡 譲受閉院(廃院)、それとも譲渡(継承)? ~クリニック引退時の判断ポイント~

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。当社では、クリニックに特化した事業継承支援を専門領域とし、新規開業を検討されている先生から、長年の診療を終え「そろそろ区切りを…」と感じておられる院長先生まで、幅広いご相談を日々お受けしています。その中で多くの先生に共通しているのが、「引退を迎えるとき、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか」というお悩みで