医療機関の休廃業・解散が過去最多、倒産の12.9倍

こんにちは。メディカルプラスです。今回の記事では、昨今の医療機関の休廃業・解散をテーマに展開してまいります。令和6年4月17日に帝国データバンクより発表された「医療機関の休廃業・解散動向調査(2023年度)」にて医療機関の休廃業・解散が過去最多であることが報告されています。過去に弊社HPでも同機関より発表された「医療機関の休廃業・解散動向調査(2021年)」について取り上げ、記事を掲載いたしましたが、前回の調査報告からどのような変化が起きたのか触れながらご紹介させていただきます。

2023年度の医療機関の休廃業・解散は709件と過去最多

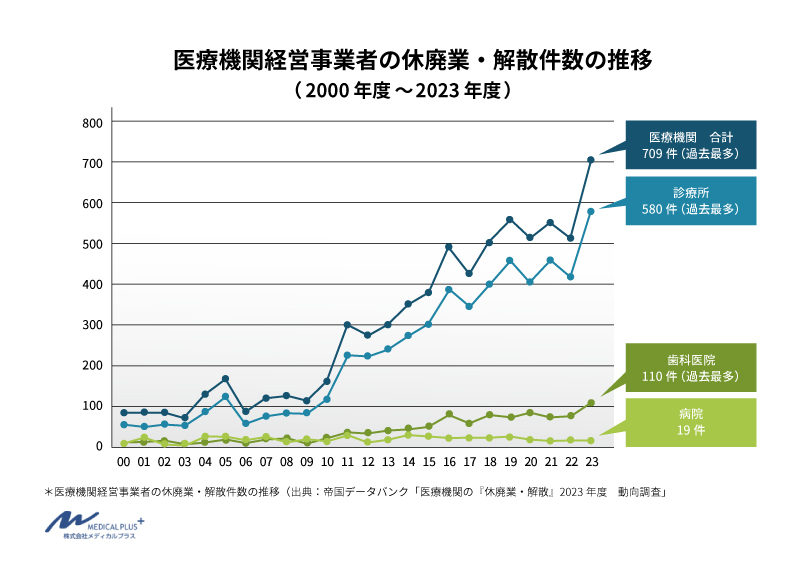

まず以下のグラフで、推移をご覧ください。

*出典:帝国データバンク「医療機関の『休廃業・解散』2023年度 動向調査」

この2023年度(2023年4月~2024年3月)調査データによると、医療機関(病院・診療所・歯科医院)経営事業者の休廃業・解散が急増しており、倒産件数(55件)の12.9倍となる709件の休廃業・解散が確認され、過去最多を更新しました。この調査結果は、休廃業、解散件数が過去最高水準と報告された2021年度の動向調査結果(567件)を142件上回る結果であり、また10年前と比較すると2.3倍という結果です。21年度の調査報告内では、コロナ禍による受診控えや医療従事者の休職増加などの理由により医療機関の倒産や医療機関の休廃業、解散が早まることに触れつつ、医師高齢化に伴い更に倒産、休廃業・解散件数が増加することを懸念する内容となっておりました。コロナが一定の落ち着きを見せているなか、23年度の調査報告においては「経営者の高齢化」や「後継者不在」を中心とした報告内容となっています。23年度の調査報告も21年度の調査報告と同様に診療所の休廃業、解散件数の比率が最も高く、全体の休廃業件数のうち、81.8%(580件)が診療所となっています。

倒産件数の12.9倍、「診療所」・「歯科医院」が過去最多

それでは、倒産件数を交えながら業態別の休廃業・解散件数をみていきましょう。休廃業は倒産と違い、借入金や買掛金などの負債がなく、債務免除などが必要ない健全な財務状況であることが前提となります。

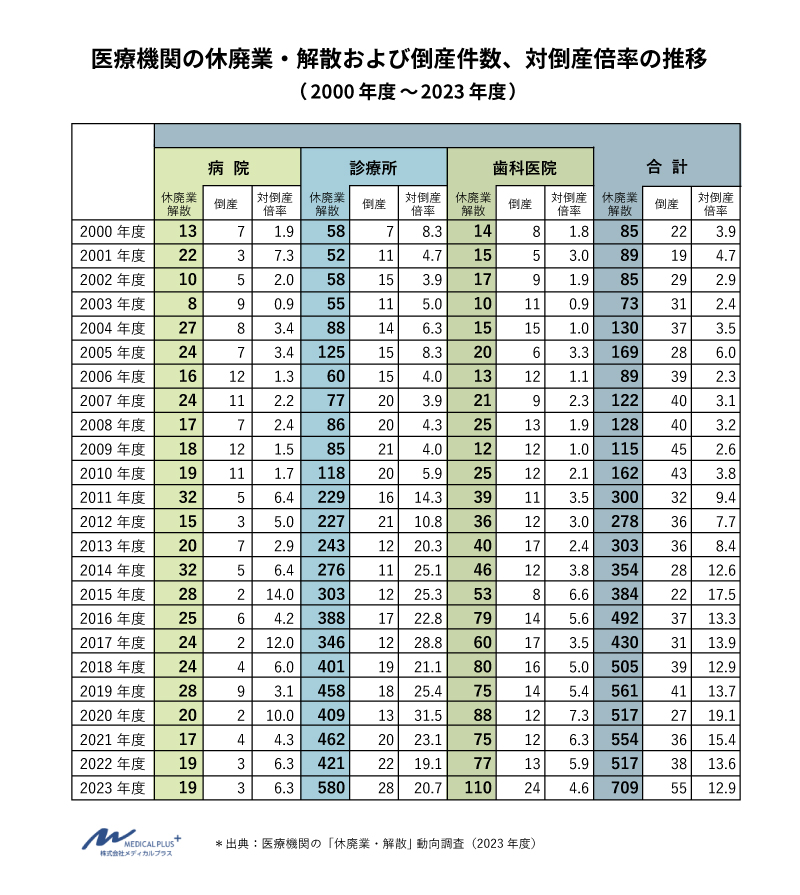

業態別にみると、「病院」が19件(構成比2.7%)、「診療所」が580件(同81.8%)、「歯科医 院」が110件(同15.5%)となり、「診療所」と「歯科医院」が過去最多を更新しました。10年前と比較 して「診療所」は2.4倍、「歯科医院」は2.8倍に増加した結果となります。 また、前述したように2023年度の休廃業・解散件数は、同年度に発生した倒産件数(55件)の12.9倍であり、業態別にみると「病院」は6.3倍(3件)、「診療所」は20.7倍(28件)、「歯科医院」は4.6倍(24件)となり、「診療所」の数値が突出して高くなっています。

医療機関の倒産件数も過去最多

さらに具体的な数字を年を追って見ていきましょう。

*出典:帝国データバンク「医療機関の『休廃業・解散』2023年度 動向調査

これまで最多だった09年度(45 件)を10件上回る結果であり、業態別にみると、「病院」が3件、「診療所」が28件、「歯科医院」が24 件となり、診療所が2022年度(22件)、歯科医院が2013年度、2017年度(各17件)を上回って、それぞれ過去最多となっています。 今後、休廃業・解散の増加とともに、経営者の高齢化に伴う健康問題などをきっかけに法的整理に踏み切る診療所、歯科医院も増加することが予想され、医療機関の倒産件数も引き続き高水準で推移するとみられています。

実際、帝国データバンクが24年9月9日に発表した「医療機関」倒産動向によると、医療機関の8月時点での倒産件数は過去最多のペースで推移しており、病院4件、診療所20件、歯科医院 22 件の計46 件発生し、すでに前年の年間件数(41 件)を上回っています。今後も発生ペースがダウンしなければ、2024 年の年間件数は 70 件前後となる可能性があることを示唆されています。

まとめ

いかがでしょうか。23年度の動向調査からも判るように医師の高齢化および後継者不在により医療機関の休廃業・解散、倒産件数はさらに増加することが想定されます。

一方、調査報告内でも記載されておりますが、日本医師会の「医業承継実態調査」(2020年1月)によりますと、診療所における後継者は、「後継者候補がおり、承継について意思確認済みである」が21.6%であるのに対し、「現段階で後継者候補は存在しない」が50.8%、「後継者候補はいるが、意思確認していない」が27.7%を占め、過半数の施設において後継者候補が存在しない状況となっているのが現状です。休廃業・解散のクリニックが増加していることから、将来的にさらに第三者継承のニーズが増加することが想定されます。新規開業希望の医師が、後継者不在で苦しむクリニックを買収することで、譲受側は開業コストの減少を、譲渡側は譲渡対価の受領を期待できるようになります。後継者問題を抱えながらも現役で頑張る医師の皆様はぜひ一度ご相談ください。

無料相談実施中

弊社は地域医療の継続と発展への貢献を理念に、クリニックに特化したM&A支援を行っており、今後も地域医療を途絶えさせないための啓発に力を注いでまいります。ご相談は無料です。クリニックを譲渡したい方、逆に譲り受けたい方、M&Aを検討しているが何から始めたらよいかわからない方、第三者継承とはどういうものか理解を深めたい方、後継者問題でお悩みの方、開業を検討中の方、第三者継承について知りたい方は、お気軽にこちらより【✉お問い合わせ】お問い合わせください。

クリニック譲渡案件と、譲受希望者条件が閲覧可能になります。また最新の譲渡案件・継承開業に関する情報をいち早くお届けいたします。情報収集の効率化にお役立てください。

人気記事

- 2025年08月15日

譲渡 譲受

譲渡 譲受MS法人とは?医療法人との違いと取引時の注意点

こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。院長先生や開業をご検討中の先生方とお話しすると、よく出てくるのが次のようなご質問です。 - 2025年08月08日

譲受

譲受一般社団法人のクリニック開設方法 ~注意点と医療法人との違い~

こんにちは。医院継承・クリニックM&A支援のメディカルプラスです。今回は、弊社で継承支援の際に先生方と話題になることが多い「一般社団法人によるクリニック開設方法」について解説いたします。近年、「一般社団法人」という法人形態でクリニックを開設するケースが注目されており、2023年以降は一部都市部で実際の開設事例も見られ - 2024年10月04日

譲渡 譲受

譲渡 譲受医院継承時のスタッフ雇用引継ぎについて

こんにちは。クリニック継承(承継)、クリニックM&A、医療法人M&Aを支援しているメディカルプラスです。本日はクリニック継承(承継)時の既存スタッフの雇用引継ぎについてお伝えします。クリニック継承時、既存スタッフの雇用を引き継ぐかどうかは、譲渡される先生、譲受される先生双方にとって非常に重要な課題です。スタッフの引き継ぎには、クリニック運営の安定を図るための多くのメリットがある一方、リスクや課題

最新記事

-

譲渡

譲渡クリニック閉院(廃院)時の医療機器の処分方法について

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。クリニックを閉院(廃院)する際には、さまざまな実務が発生しますが、その中でも「医療機器の扱い」は判断に迷われる先生が多い領域です。高額な設備であることに加え、廃棄や再販には法的な手続きや専門的な対応が必要になるため、早い段階で全体像を把握しておくことが大切です。本記事では、閉院時の医療機器 -

譲渡 譲受

譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)時に必要な手続きについて

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。日頃より、閉院(廃院)と譲渡(継承)のどちらを選ぶべきか悩まれている院長先生から、さまざまなご相談をいただきます。その中でも特に多いのが、「閉院を選択する場合、どのような手続きが必要なのか」というお問い合わせです。過去記事では、廃院に伴うおもな費用やその背景にある負担について、また -

譲渡 譲受

譲渡 譲受クリニック閉院(廃院)には1,000万円以上かかることも ~どんな費用が必要?~

こんにちは。医院継承・クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。過去記事では、引退期を迎えた際にどのような選択肢があるのか、閉院(廃