眼科の医院開業動向

近視・ドライアイなどの身近な疾患から、白内障・緑内障・網膜疾患といった慢性疾患まで、眼科は幅広い世代の「視る」を支える診療科です。高齢化により加齢性の眼疾患が増加し、生活の質(QOL)向上への関心も高まるなか、眼科クリニックの役割はますます重要になっています。医療機器の進化や診療の専門分化が進む一方で、地域に根ざした「かかりつけ眼科」としてのニーズも根強く、診療スタイルの多様化が進んでいます。本記事では、眼科における医院開業の傾向と今後の展望について、データを交えて解説いたします。

眼科の譲渡案件一覧をみる

眼科の譲渡案件一覧をみる1. 眼科の開業トレンド

●診療内容の変遷について

診断から処置・手術までの全体を一人の医師が担うことが可能な眼科領域は、医療機器の進化とともに、開業環境そのものを変えてきた診療科と言えるでしょう。かつて白内障などの手術には高度な設備を要したため、病院勤務や一部の有床診療所が眼科医の活躍の主な場とされてきました。しかし1990年代以降、手術の小切開化・日帰り化が進んだことで、外来ベースでの手術対応も増加。無床の単独開業という選択肢も、一気に広がることとなります。さらに2000年代以降は、OCT(光干渉断層計)や眼底カメラなど高精度な画像診断機器の普及により、診断力が飛躍的に向上。加齢黄斑変性や糖尿病網膜症といった慢性疾患についても、クリニック単位での継続管理・モニタリングが可能になり、「手術をしない眼科」にも多様な診療スタイルが生まれました。

近年では、コンタクトレンズ処方や自由診療を主軸に据えた運営モデルや、予約・電子化による効率的な診療フローの構築も進みつつあります。立地や診療内容、設備規模に応じて「地域医療に貢献する眼科のかたち」は多様化しており、現在では「単独医師・無床・高回転」の眼科クリニックが都市部を中心に確立。専門性と効率性を両立した開業スタイルが、今の主流となっています。

●眼科の特徴

前述のとおり、眼科は、検査・診断・治療の多くを医師自身が担うことが可能、かつ精度の高い診療を完結させることのできる診療科です。その特性から個人開業との親和性は高く、専門性と効率性を両立しやすい領域として、多くの先生方が新たな一歩を踏み出されています。

対象疾患は、屈折異常(近視・遠視・乱視)から白内障・緑内障・加齢黄斑変性・糖尿病網膜症まで幅広く、小児から高齢者まで、あらゆる世代にとって身近な診療科であることも、眼科の大きな特徴です。こうした多様な診療ニーズは、都市部でも郊外でも安定した患者層を形成しやすく、地域に根ざした医療を志向する先生にとって、開業というかたちは一つの大きな選択肢となるでしょう。自らの裁量で診療スタイルや医療設備を整え、その土地に合った“眼科のかたち”を実現できることは、眼科ならではの開業の魅力です。

たとえば、日帰り手術に対応する「外来手術型」、加齢性疾患や生活習慣病関連疾患を継続的にフォローする「慢性疾患モニタリング型」、あるいは「自由診療と保険診療を適切に組み合わせたハイブリッド型」など、必要とされる眼科のかたちは開業エリアのニーズと診療圏の特徴次第で、一つではありません。医師としての個性を活かしながら、専門性を社会に届けるという眼科の開業は、想いをかたちにできる選択肢のひとつと言えるでしょう。

2. 眼科を標ぼうする診療所数の推移

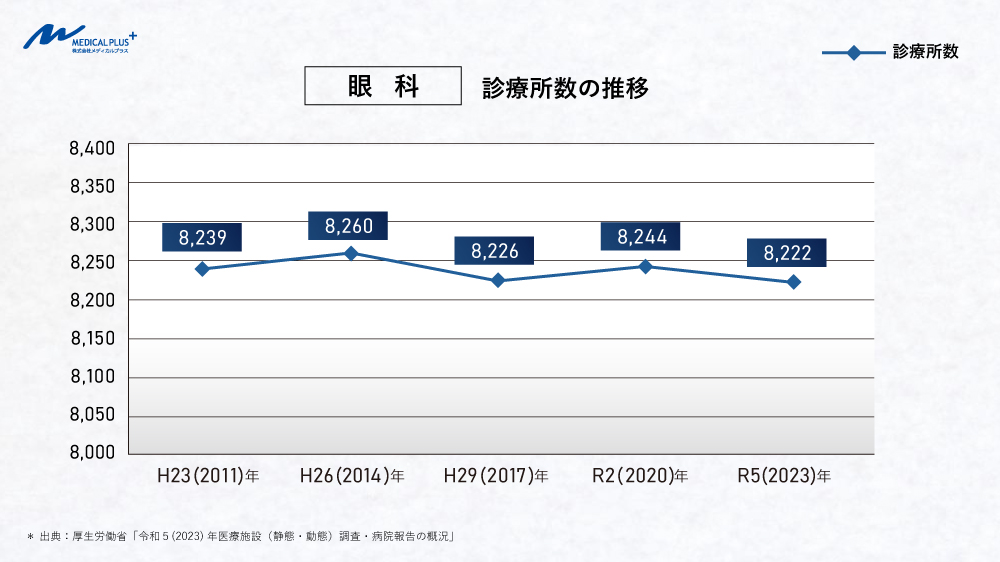

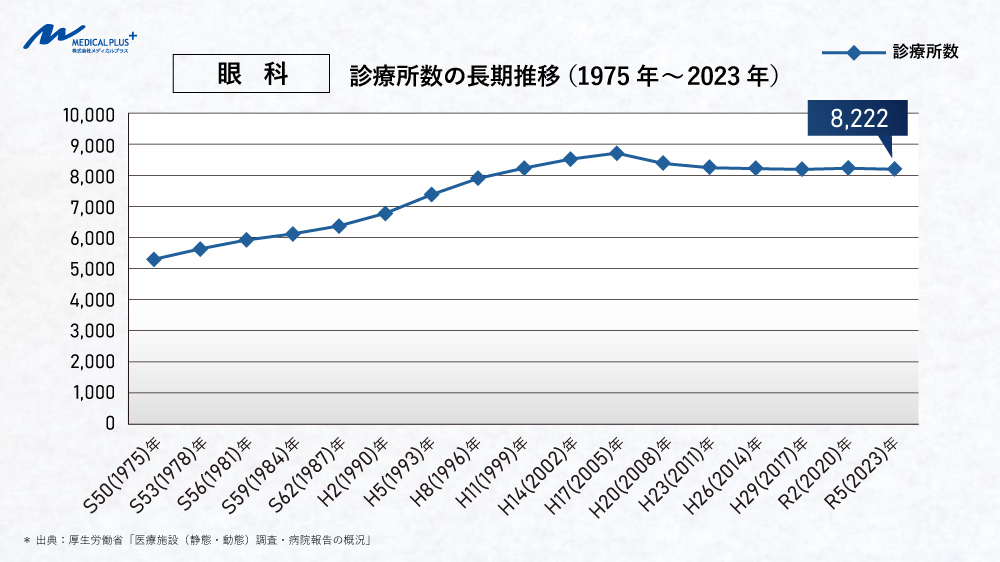

厚生労働省「令和5(2023)年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」によると、眼科を標ぼうする診療所数は8,222施設で、全国104,894施設のうち約7.8%を占めています。この推移を見ると、平成23(2011)年の8,239施設から令和5(2023)年までの11年間でわずか17施設の減少にとどまっており、微増微減を繰り返しながらも、眼科クリニックの数はおおむね横ばい傾向にあることが見て取れます(下図参照)。

こうした動きからは、眼科における一定の診療ニーズが継続して存在していることが読み取れます。高齢化の進行とともに、白内障・緑内障・加齢黄斑変性・糖尿病網膜症などの診療が増える一方で、全国的な施設数は大きく増減していない状況です。これは、眼科が地域に定着した科目である一方で、急激な新規参入や淘汰も起きにくい、いわば「成熟フェーズ」にあるとも考えられます。

なお、全国47都道府県におけるクリニック数では、眼科は39科目中9番目に多く、人口10万人あたりでも同じく9番目の6.54件と、全国的には比較的高い水準を保っています。これらの数値からは、眼科が多くの患者さんにとって身近な存在であることがうかがえますが、一方で、都市部と地方部とのあいだには依然として分布の偏りが見られ、すべての地域で眼の健康へのアクセスが確保されているとは限りません。今後の眼科開業においては、こうした地域ごとの医療アクセス格差にも目を向けながら、立地戦略や診療体制をどう構築するかが、ますます重要になっていくと考えられます。

3.眼科の医師数と推移

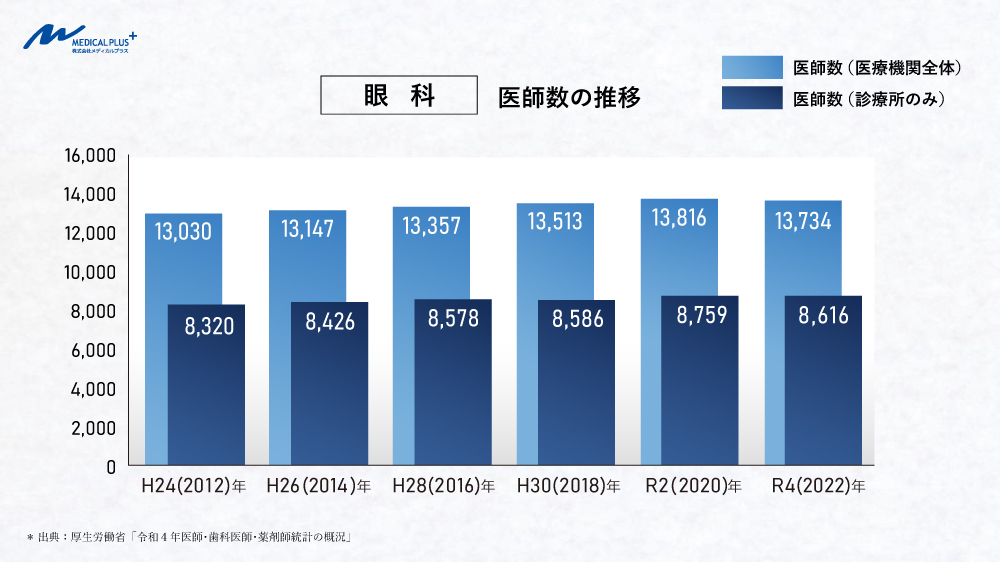

厚生労働省「令和4(2022)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、医療施設に従事する医師数は全国で327,444名、このうち眼科医は13,734名(全体の約4.2%)を占めています。眼科医の数は、平成24(2012)年時点で13,030名だったところから、10年間で704名の増加となっており、緩やかな増加傾向が続いています。また診療所に従事する眼科医の数も10年間で296名の増加となっており、開業やクリニック勤務といった形態で働く眼科医が、着実に増加していることが分かります。

総眼科医に占める診療所従事医師の割合は、平成24年で約63.8% → 令和4年には約62.7%と、構成比は大きく変わらないものの、実数ベースでは堅実な増加が見られます。このことからも、眼科医の勤務形態において、クリニックでの診療というスタイルが、引き続き安定的に支持されている状況が読み取れます。また、医師数の増加と施設数の伸びとの間に若干の乖離がみられることから、1施設あたりの医師数が増加し、2診体制や複数医師による運営スタイルが広がっている可能性も考えられます。今後の眼科開業においては、そうした体制の柔軟性を活かし、診療効率とワークライフバランスの両立を見据えたクリニックづくりが、一つの重要な視点となっていくでしょう。

4. 眼科の開業資金

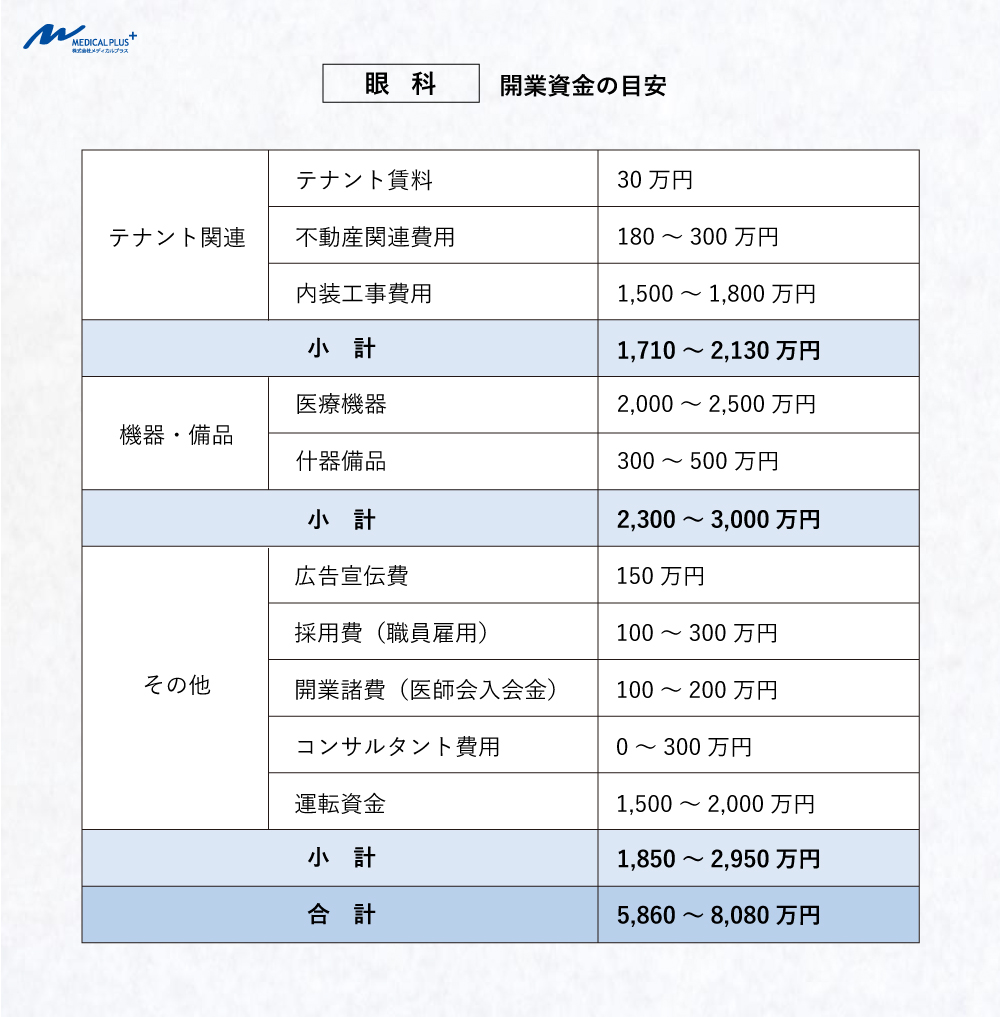

一般的な開業ケースを「手術をやらない」「テナント開業」ケースと定義して計算した場合、下記のようになります。

●物件賃料:

眼科クリニックの最低限必要な坪数は、手術をせずいわゆる一般診療とコンタクトレンズ処方のみとすると、診察室や待合室、検査室を考慮すると30坪前後ですから、坪単価を1万円とすると、30万円と試算出来ます。

●不動産関連費用:

敷金180~300万円、礼金30万円、仲介手数料30万円と試算。なお、敷金、礼金、仲介手数料は不動産仲介会社によって金額が異なるため、事前にご確認されることを推奨いたします。

●内装工事費用:

坪単価50~60万円とすると、面積45坪の場合は1,500~1,800万円と試算出来ます。医療機器:顕微鏡、眼圧系、視野計、眼底検査機器、視力検査機器、電子カルテなどとすると、とすると、2,000~2,500万円と試算出来ます。

●什器備品:

300~500万円

●広告宣伝費(HP・看板・パンフレット):

150万円

●採用費(職員雇用):

100~300万円

●開業諸費用(医師会入会金):

100~200万円

●コンサルタント費用:

0~300万円

●運転資金:

1,500~2,000万円

なお、自費診療として下記を行う場合は追加で費用が必要となります。

●手術対応:

手術室をはじめとする設備として3,000万円を試算。

5. 眼科の開業成功のポイント

①. 差別化

眼科は、軽度な視覚トラブルから慢性疾患まで幅広く対応する診療科です。クリニックごとに対象疾患や患者層を明確にし、それに応じた体制を整えることが、安定的な運営の土台となります。

●専門性と地域ニーズの適合を意識した診療設計:

地域ニーズも先生の志向する医療の形もさまざまです。白内障手術に対応するか、生活習慣病由来の眼疾患に注力するかなど、開業時には診療の方向性を明確にすることが重要です。地域の人口構成や既存医療資源をふまえ、「その地域で求められる眼科」のかたちを丁寧に描くことが差別化につながると言えるでしょう。

●手術に対応しない眼科でも、高度な専門性を打ち出す:

OCTや眼底カメラなどの画像診断機器の進化により、非手術クリニックでも高度な診療体制の構築が可能です。高齢者に多い加齢性疾患に対し、継続的な経過観察や専門機関への的確な紹介を担う役割も、地域に求められる存在としての信頼を育みます。

●視覚に不安のある患者さんに寄り添う環境整備:

案内表示や動線設計、採光・照明など、物理的な安心感の提供も大切です。また医療機器の配置や検査室の見せ方など、専門性が伝わる設計は信頼感の醸成につながります。

●デジタル化を進め診療フロー最適化へ:

眼科は検査データの蓄積とモニタリングが重要な診療科であるため、診療フローの効率化や情報共有のスムーズさが、運営の質を大きく左右します。Web予約や問診アプリ、電子カルテとの連携、画像診断機器とのシームレスな情報統合などのDX化は、業務効率の向上だけでなく患者さんの利便性向上にも寄与します。特に、再診率の高い患者さんにとっては、待ち時間の短縮や診療の見通しやすさが満足度を左右するため、事前問診や検査結果のデジタル管理などを取り入れることも、今後の眼科開業には有効です。LINEなどのツールを活用したお知らせやリマインド配信も、時間を効率的に使いたい患者さんが増えている昨今では接点維持に効果的です。こうした非接触型のコミュニケーション設計も含め、患者体験を意識した設計が差別化の一環となります。

②.物件の選択肢(立地・診療圏)

眼科は、近視やドライアイといった日常的な主訴から、白内障や網膜疾患などの加齢性疾患まで、多様なニーズに応えることが求められます。そのため開業地の選定においては、「誰が」「どのような目的で」「どれくらいの頻度で通院するか」といった観点から、対象とする患者層を明確化していくことが起点になります。ご自身の提供したい医療を軸に、患者層のペルソナを設定しながら検討していきましょう。

●生活導線上にあることの重要性を考慮:

先生の提供したい医療にもよりますが、眼科はコンタクトレンズ処方や緑内障の通院などで定期的な来院を前提とする診療も多く、生活圏に近い場所での利便性が患者さんの通院継続に大きく影響します。「〇〇に行く途中に眼科があってよかった」といった気持ちになる通いやすさは重要で、駅前や商業施設内、あるいは幹線道路沿いのテナントなどの日常生活の導線上にあることが、集患上の大きなアドバンテージとなります。

●対象疾患によって変わる「立地の向き・不向き」:

たとえば、近視・乱視など若年層の屈折矯正やコンタクトレンズ処方を主軸とする場合、通勤・通学の経路上にある駅チカ物件や商業エリアが親和性の高い立地と言えます。一方で白内障・緑内障など加齢性疾患や糖尿病網膜症などの慢性疾患管理を行う場合は、高齢者が通いやすいバリアフリー環境や、住宅街からのアクセスのしやすさを重視した立地が良いでしょう。

●面積と設計自由度のバランスも検討を:

眼科クリニックは、検査機器や診察スペースの配置に一定の広さが必要であり、動線にも配慮が求められます。そのため、テナント選定時には坪数だけでなく、奥行や間口、レイアウトの自由度にも目を向ける必要があります。検査室と診察室の位置関係、照明や採光の確保、音環境など、眼科ならではの物件要件を満たすために、実地の内見と専門的なレイアウト検討が開業初期の重要なステップとなります。

③.集患マーケティング

診療体制が整っていても、認知されなければ患者さんは来院しません。眼科は、定期通院が必要な疾患から単発受診で済むケースまで幅広いため、「来てもらう仕組みづくり」が重要です。「必要な人に見つけてもらうこと」と「次も来たいと思ってもらうこと」から関係構築を始めましょう。

●ホームページとGoogleマップで接点創出:

まず、どんなに駅前で視認性があり利便性が高くとも、ホームページは用意しましょう。眼の不調は日常生活に直結するため、受診前に不安を抱く患者さんが多く、事前情報への関心は高めです。どんな診療をしているか、医師や院内の雰囲気、コンタクト処方や決済方法など、気になる情報は丁寧に発信をするようにしましょう。ホームページやGoogleマップは、来院前の信頼形成に不可欠な「マスト・ツール」とお考えください。

●「検索されて見つかるか」を開業前から意識:

そもそも、ホームページを検索で見つけてもらえるようにすることも、大切なポイントです。患者さんが「駅名+眼科」「ドライアイ 治療」などで検索することが想定されます。開業前からHP制作会社やWebパートナーと連携し、検索に強い構造(SEO・MEO)を持たせることが、認知獲得に重要です。眼科では特に「コンタクト処方」「白内障手術」「緑内障管理」など、目的ベースで検索されることが多いため、対象疾患や診療内容をしっかり表現したページ設計がポイントとなります。HP制作会社としっかり打ち合わせを行い「自院が検索で見つけてもらえる設計にしてほしい」と必ず伝えましょう。

●ターゲット層に応じた認知戦略を考える:

眼科は小児~高齢者まで来院対象が広いため、異なる広報手法を考えましょう。例えば、

「若年層(コンタクトレンズや近視矯正):検索広告やSNS、コンタクト販売店との連携」

「中高年層(白内障・緑内障など):かかりつけ内科・調剤薬局・地元紙ほか」

「高齢者層(加齢性疾患や生活習慣病関連):地域包括支援センターや介護関連施設への周知、紹介関係の構築」

このように患者層ごとに「よく見る媒体」「安心材料とする情報」を想定しながら、認知チャネルを選んでいくことが効果的です。

●地域でのリアルな認知も重視:

ネット時代でも「目に見える安心感」は重要です。看板や外観の工夫、チラシ・地域誌・内覧会などのリアル施策も、初診のきっかけになります。

●「通おう」と思ってもらえる診療体験の設計:

緑内障や網膜症など、継続受診が前提となる眼科診療では、通いやすさがそのまま診療継続率につながります。診察内容の満足度はもちろん、受付の印象や予約のしやすさ、待ち時間のストレス軽減といった要素も含めて、来院ごとの体験がポジティブであることが重要です。「また来よう」「このクリニックなら安心して任せられる」と思っていただけるよう、スタッフ全体で一貫した丁寧な対応を心がけ、診療の質と同じくらい「患者さんの気持ち」にも寄り添った運営を意識することは、シンプルですが大きな戦略と言えるでしょう。

6. 眼科の開業動向のまとめ

1975年から2023年までの眼科診療所数の推移をみると、眼科診療所の数は昭和50(1975)年の5,335施設から、平成17(2005)年のピーク時8,832施設まで、30年間で約1.6倍に増加しています。その後は微減傾向に転じ、ここ10年ほどは8,200件台で横ばいに推移しており、眼科はすでに一定の供給水準に達した「成熟フェーズ」の診療科であることが考えられます。今後の開業はさらに、地域ごとのニーズに適応した戦略的開業が求められる時代といえるでしょう。

●多様な眼科ニーズと変化する診療スタイル:

これまでの章でも展開したとおり、眼科が対象とする疾患は幅広く、近視やドライアイといった軽症例から、白内障・緑内障・加齢黄斑変性といった慢性・重症例までをカバーします。とくに高齢化の進展に伴い、白内障手術や緑内障のモニタリング、糖尿病網膜症の経過観察といったニーズが高まっており、長期的な経過観察と専門的な対応が求められる医療としての位置づけが強まっています。また、コンタクト処方をはじめとする自費診療の広がりや、学校健診後の二次受診など、若年層やビジネスパーソンを含む幅広い世代が受診対象となるのも眼科の特徴です。こうした背景のもと、手術対応の有無や専門性の打ち出し方に応じて、クリニックごとに異なる戦略と運営設計が求められるようになってきています。

●医療機器と診療体制の進化が「多様化」を支える時代:

技術進歩もまた、眼科開業のあり方を変化させています。OCTや眼底カメラなど、非侵襲かつ高精度な画像診断機器の普及により、手術を行わないクリニックでも高度な診断・モニタリング体制が可能となり、専門性の打ち出しがしやすくなっています。また、医師数の推移を見ると、診療所に従事する眼科医の実数は着実に増えており、複数医師による体制や、医療法人による多拠点展開といった新たな運営スタイルも広がりつつあると考えられます。こうした医療提供体制の多様化に対応するには、患者さんとの継続的な関係性の構築、院内オペレーションの工夫、採用戦略など、診療外のマネジメントも含めた開業設計が必要です。

●新規開業と継承開業という選択肢:

開業の手段としては、新規開業のほか、近年注目されているのが「継承開業」です。既存のクリニックを引き継ぐかたちで開業することで、患者さんの基盤や医療機器、職員体制が整っていることが多く、初期投資を抑えながらスムーズなスタートを切れるという大きなメリットがあります。とくに眼科は、OCTや眼底カメラなど高額な医療機器の導入が必要とされるケースが多いため、機器類を含めて譲受できる継承開業は、費用面の負担を大きく軽減できる合理的な選択肢となります。また、眼科のように地域密着型で継続的な通院が前提となる診療科では、既存患者さんとの信頼関係がすでに築かれていることが多く、運営の安定性という点でも継承開業は非常に理にかなった方法と言えるでしょう。

メディカルプラスでは、眼科をはじめとしたさまざまな診療科において、継承開業のご支援を行っています。地域医療の継続と発展に貢献するという理念のもと、これまで多くのクリニックの継承開業をサポートしてまいりました。立地・体制・診療スタイルの検討段階から一貫してご相談いただけます。ご関心をお持ちの先生は、まずは譲渡案件をご覧いただき、イメージを膨らませていただくことをおすすめいたします。また、実際に眼科で継承開業された先生のインタビューもございます。「開業のかたちとして検討してみてもよいかも」というお気持ちを少しでも持たれましたら、ぜひお問い合わせください。