クリニック開業をする際には、新規開業と継承開業という2つの選択肢があります。近年は開業医の高齢化や後継者不在などの理由により、廃院するクリニックが増えておりますが、一方では患者や職員のことを憂慮し、第三者へクリニックを譲渡・継承されるケースが年々増えています。 これから開業するドクターにおいても、クリニック経営が年々厳しくなるなか、継承開業を選択する方が増えております。 継承開業ガイドでは、「新規開業と継承開業では何が違うのか?」「どんなメリット、デメリットがあるのか?」、「注意すべきポイントは何か?」といった継承開業に関する基礎的な知識をまとめました。

継承開業ガイド

1 継承開業ガイドについて

2 医療法人と個人医院の譲受スキームの違い

継承開業においては、継承するクリニックの運営形態が個人事業か医療法人かによって、クリニックの継承スキームは異なります。継承するクリニックが個人事業のクリニックの場合は、譲受する医師個人から譲渡する医師個人へ譲渡資産額に営業権を加えた合計金額を事業譲渡対価として支払います。

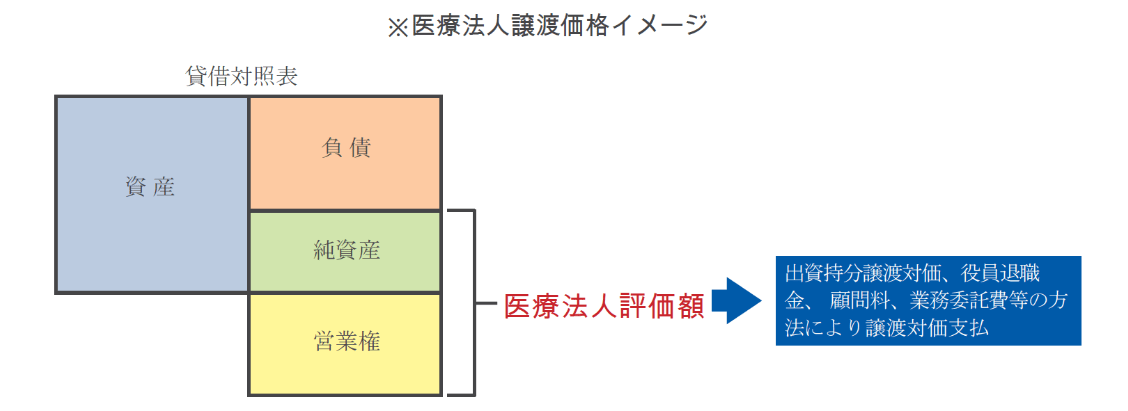

一方医療法人の場合は、医療法人が保有する譲渡資産に営業権を加えた合計金額が譲渡価格となり、譲渡対価の支払い方法は、出資持分譲渡と役員退職金2つの方法で譲渡対価を支払うケースが多いです。医療法人が保有する資産のうち、車両や保養所、保険積立金など事業には不要な資産が含まれる場合は、不要資産を予め現金化して退職金として支払う、あるいは退職金の現物支給として清算するケースもあります。

出資持分無しの医療法人はそもそも出資持分がありませんので、医療法人の譲渡資産に営業権を加えた合計金額を退職金として支払います。また出資持分無しの医療法人のうち、基金拠出型医療法人の場合は、基金返還請求権の譲渡と役員退職金の2つの支払い方法により譲渡対価の清算を行うケースもあります。

| 運営形態 | 譲渡スキーム | 譲渡対価の支払い方法 | 権利義務及び資産の引継ぎ |

|---|---|---|---|

| 個人事業 | 事業譲渡 | 事業譲渡代金 | 譲渡契約において個別に取捨選択が可能 |

| 医療法人 (出資持分あり) |

出資持分譲渡 + 社員/役員入替 |

出資持分譲渡代金 + 役員退職金※1 |

包括的に継承 |

| 医療法人 (出資持分無し) |

社員/役員入替 | 役員退職金※1 | 同上 |

3 医療法人譲渡と事業譲渡の違い

事業譲渡は個人事業のクリニックを継承する場合に限らず、医療法人が運営する複数のクリニックから特定のクリニックを継承する場合や、医療法人は譲渡側の親族が継承し、クリニックのみ事業譲渡にて継承する場合、医療法人の資産負債の整理が困難な場合など、医療法人を除きクリニックだけを事業譲渡により継承することが可能です。医療法人と事業譲渡にはそれぞれ下記のような特徴や違いがあります。

| 特徴 | |

|---|---|

| 事業譲渡 |

|

| 医療法人譲渡 |

|

4 開業形態(不動産所有orテナント賃貸)による継承方法の違い

継承するクリニックの開業形態が不動産所有か、あるいはテナント賃貸かによって医院継承の方法は異なります。また譲渡側の医師が不動産を所有している場合においても、不動産所有者が譲渡側医師の個人所有か医療法人所有かによっても継承方法は異なります。それぞれのケースにおいて下記のような継承方法の選択肢が考えられます。

個人開設クリニックの場合

不動産所有者 = 譲渡側院長個人

個人事業

不動産所有者 = 譲渡側院長個人

個人事業

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| ① 不動産をを含み購入 |

|

|

| ② テナント貸借にてクリニック事業のみ継承 |

|

|

医療法人へ賃貸している場合

不動産所有者 = 譲渡側院長個人

医療法人へ賃貸

不動産所有者 = 譲渡側院長個人

医療法人へ賃貸

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| ① 医療法人・不動産共に継承・購入 |

|

|

| ② 医療法人のみ継承し建物は貸借する |

|

|

医療法人開設のクリニックの場合

不動産所有者 = 医療法人

医療法人へ賃貸

不動産所有者 = 医療法人

医療法人へ賃貸

土地建物が医療法人所有となっている場合は、医療法人の継承にともない、法人所有資産である不動産も含めて包括的に継承されます。

不動産所有者 = 第三者オーナー

不動産所有者 = 第三者オーナー

| 特徴 | |

|---|---|

| 医療法人 |

|

| 個人事業 |

|

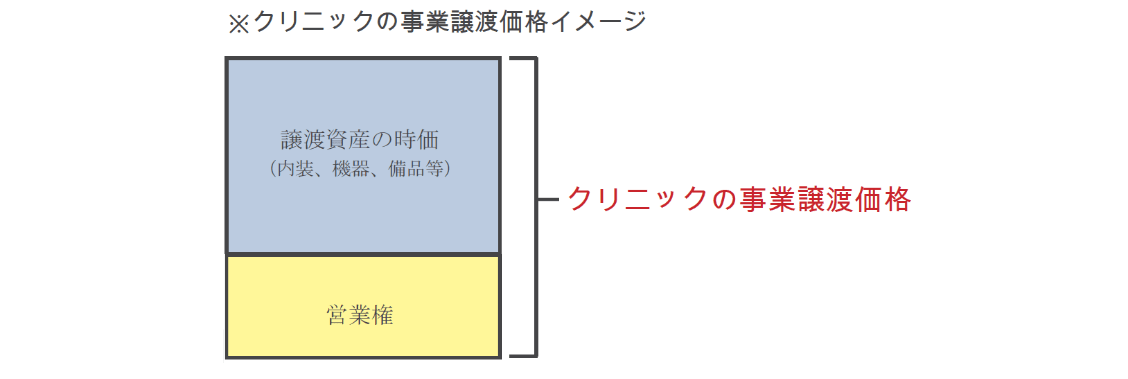

5 譲渡価格の算出方法

クリニック譲渡価格 = 譲渡資産(※1)の時価 + 営業権(※2)の時価

※1 譲渡資産とはクリニックの事業を行ううえで必要な引継ぎ資産のことです。例)内装、医療機器、什器備品、診療材料など ※2 営業権とは、クリニックの通院患者や地域での信用など目には見えない無形の財産価値のことで、営業権の評価額はクリニックの経営内容により異なります。

医療法人譲渡価格 = 法人所有資産(※1)の時価 + 営業権(※2)の時価

※1 法人所有資産の時価評価は、保険積立金や有価証券、不動産など法人所有資産に含み益および含み損がある場合、時価評価額に修正します。また一方で退職引当金、未払い賞与など債務計上されていない簿外債務がある場合はそれらを債務へ計上します。 ※2 営業権とは、クリニックの通院患者や地域での信用など目には見えない無形の財産価値のことで、営業権の評価額はクリニックの経営内容により異なります。

6 医院継承に伴う行政手続き

医院継承に伴う行政手続きは、クリニックの運営形態が個人事業か医療法人かによって異なります。個人事業、医療法人それぞれの運営形態により下記の行政手続きを行う必要があります。また行政手続きは行政書士及び司法書士の有資格に依頼して手続きを行う必要があります。

| 運営形態 | 申請窓口 | 申請内容 | 添付書類 ※1 |

|---|---|---|---|

| 個人事業 | 保健所 |

|

|

|

レントゲン漏洩検査報告書 | ||

| 厚生局 |

|

|

|

| 医療法人 | 都道府県 |

|

|

|

|

||

| 厚生局 |

|

|

|

| 法務局 |

|

|

7 医院継承成功のポイント

これから医院継承をお考えのドクターが、良い後継者と巡り合い、スムーズな医院継承を実現するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

- 医療に特化した仲介会社へ依頼する(良い案件と巡り合える可能性が高い)

- ハードよりソフトを重視すべき(設備よりも収支を重要視)

- 開業エリアを限定しすぎない(良い案件であればエリアを柔軟に検討)

- 開業時期に幅を持たせて柔軟に考える(譲渡側の希望も考慮し柔軟に)

- 継承後すぐに大きな診療方針の変更は行わず、まずは患者をしっかりと継承(ハードランディングではなくソフトランディング)